송호근 중앙일보 칼럼니스트·서울대 교수

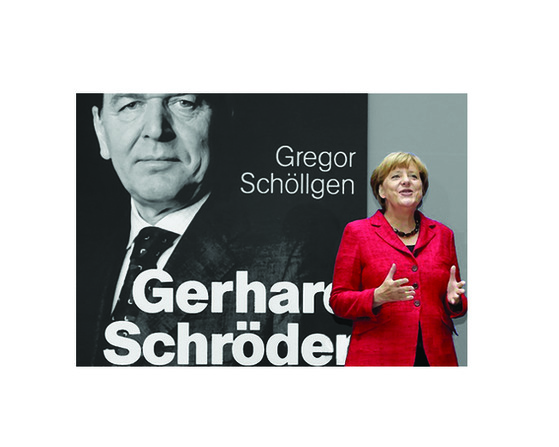

사회국가란 시장경쟁이 인간의 존엄을 파괴하는 레드라인을 지키는 공동체적 국가이자, 더불어 사는 시민(mitbürger)을 존중하는 국가를 말한다. 슈뢰더는 그의 자서전에서 ‘문명사회적 민족공동체’라 명명했다. 독일은 1990년 베를린 장벽이 무너진 후 ‘유럽의 환자’였다. 10년의 경기침체는 독일의 자존심인 ‘라인자본주의’의 기반을 침식했다. 슈뢰더는 당시를 이렇게 회상했다. “현실을 직시하고 미래징후를 더 심각하게 고려했더라면, 확신과 희망을 물거품으로 만들 격변의 와중에 서 있다는 사실을 조금 더 일찍 깨달았을 것이다.”(자서전 『문명국가의 귀환』)

뒤늦은 깨달음은 없다. 깨달음은 개혁을 불러온다. 자신이 ‘신중도(neue Mittel)’라고 표현한 ‘제3의 길’, 그것은 신좌파로의 노선 전환을 뜻했다. 세금을 올리고 사회보장을 삭감했다. 노동권에도 손을 댔다. 단체협약을 느슨하게 풀고, 해고의 유연성을 늘렸다. 그러자 지지세력의 저항이 들불처럼 일어났다. 노사연합인 ‘노동을 위한 동맹’이 갈라섰다. 금속노조를 필두로 독일노동총연맹이 거리로 나섰다. 금속노조 위원장 위르겐 페터스는 이렇게 외쳤다. “시민운동과 연대해서 노동과 사회정의를 지켜내고, 사민당이 이성을 되찾도록 합시다.” 세금족쇄에 항의한 자본가도 돌아섰다. 사면초가였다. 대중연설에 나선 슈뢰더 총리에게 달걀과 돌멩이가 날아들었다. “위협적인 상황에서도 나는 부상이 두렵지 않았다”고 그는 썼다.

현 정부가 명운을 건 소득주도성장론. 소득(복지)을 늘리면 소비-경기-고용확대로 이어진다는 논리다. 그대로만 된다면 아름답지만 필수 전제가 있다. 모든 경제학자가 동의하는 전제, 기업비용을 낮춰줘야 한다. 고임금 대기업에는 임금양보가 필수다. 대자본이 누릴 혜택을 협력사와 중소기업에 내려줘야 한다. 중소기업엔 채용·해고의 제한적 자율성과 임금비용 경감조치가 따라야 한다. 실상은 정반대다. 지지세력의 소원을 들어준 결과다. 임금인상 투쟁을 불사한 대기업 강성노조를 그냥 보고만 있다. 중소기업은 최저임금 인상과 정규직화 압력에 몰렸다. 게다가 노동시간 단축. 정부가 임금비용을 보전한다고는 하지만 그걸 곧이 믿는 기업인은 없다. 짐 쌀 궁리로 날이 샌다. 경제학의 기초상식인 저 보편적 논리를 이탈하면, 소득주도성장론은 고용을 파괴할 예정이다. 성장-고용-복지의 황금삼각형은 ‘고철삼각형’이 된다.

‘기울어진 운동장’을 바로잡는다! 이것이 정권실세가 공유한 통치철학이다. 노동과 자본, 부자와 빈자, 강자와 약자 간 일그러진 균형을 바로잡겠다는 서슬에 시비를 걸지 못한다. 민주화 30년을 생각해보라. 좌파나 우파나 ‘기울어진 운동장’ 양극단을 진자 운동하느라 세월을 다 보냈다. 민주화 30년은 지지세력에 대한 ‘보상의 정치’였다. 그걸 개혁으로 치장했고 국민도 거기에 쏠려 다녔다. 좌우 진자운동에 포박된 정치적 사슬을 뜯어고칠 충격적 메뉴는 없었다. 정치권의 고질적 법칙을 뒤엎을 배신의 정치는 없었다.

누구도 환영하지 않는 그 저주의 개혁은 어디서 시작되는가. 권리를 주면 의무를 부과하는 것, 예컨대 국민개세(皆稅)주의 같은 거다. 과도한 권리를 거두는 것, 예컨대 재벌대기업의 독점과 집중도를 회수하고, 강성노조를 정상노조로 바꾸는 일이 그것이다. 어려운가? 아직 지구를 떠나지 않은 슈뢰더씨에게 물어보라.

송호근 본사 칼럼니스트·서울대 교수