(조선일보 2019.09.26 권지예 소설가)

서울 한복판서 아사한 탈북 母子… 통장엔 0원, 먹을 건 고춧가루뿐

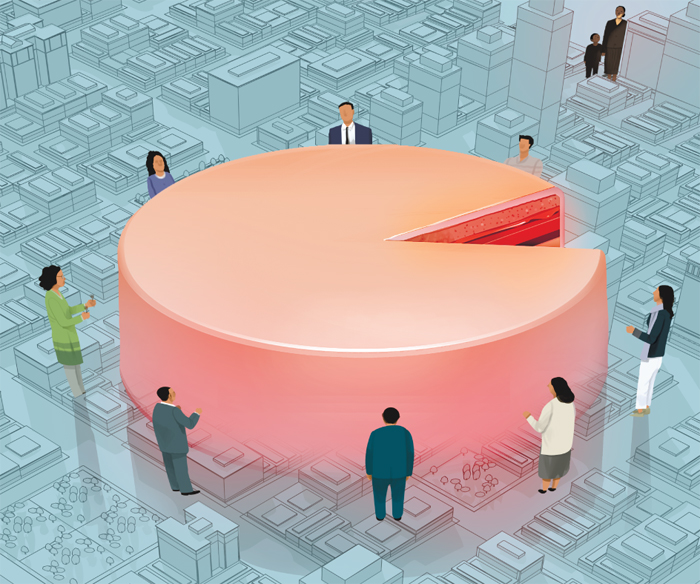

겉보기에 아름답고 행복한 사회, 밑바닥엔 누군가의 고통과 희생

정의로운 사회는? 소중한 것들을 어떻게 나누고 사느냐에 달려

권지예 소설가

권지예 소설가

요즘 검찰 개혁의 딜레마에 빠진 주인공들의 진검 승부에 온 국민의 관심이 쏠려 있는 듯하다.

원칙적으로 법과 정의의 문제에서 고찰해야 할 이 사태가 '옳다, 그르다'를 떠나 '좋다, 싫다'의

편 가르기식 진영 논리로 변질되고 있다.

결국 사람들은 자기가 보고 싶은 것만 보고, 듣고 싶은 것만 들으려 한다.

영화보다 소설보다 더 흥미진진하게 매일 업데이트되는 뉴스에 빠져 있는 사이에 여름은 가고

때 이른 추석도 보내고 두 번의 태풍도 지났다.

명절 연휴 내내 기름진 음식을 먹고는 다이어트 돌입을 고민하려는 때에 그 서글픈 소식은 잘못 내려앉은 삐라처럼

눈에 띄었다. 지난 21일 서울 광화문 교보문고 앞에서 한 탈북민 모자를 추모하는 노제와 시민 애도장 행사가 열렸다.

연고자 없이 죽은 모자의 장례식에 탈북민들이 대신 모여 애도했다.

주말 오후 광화문을 지나는 시민들은 고개도 돌리지 않은 채 빠르게 지나쳤다고 한다.

미국 CNN 방송이 뽑은 제목이 폐부를 찔렀다.

'그녀는 북한에서 탈출했다. 그리고 서울에서 굶어 죽었다.'

짧은 두 문장은 그녀의 끔찍하고 기구한 인생을 충분히 설명했다.

아사(餓死)라니! 요즘 생활고를 겪는 사람은 자살하지, 2019년 대한민국에서 죽을 때까지 굶는 사람은 없다.

뇌전증을 앓는 여섯 살 난 아들과 살던 그녀가 수도 검침원에 의해 발견된 것은 7월 말경.

단수된 지 오래고 통장 잔고는 0원에, 집 안에 먹을 거라곤 약간의 고춧가루만 남아 있었는데,

이미 굶어 죽은 지 두 달쯤 지난 시점이었다 한다.

친척도 가족도 없는 곳에서 굶주린 배를 움켜쥐고 모자가 껴안고 죽어갈 때 얼마나 고통스럽고 외롭고 막막했을까.

창자가 오그라들 때까지 굶주린 고통을 나는 감히 알지 못한다.

우리 사회에 정의와 평등이 살아 있는 걸까.

최근 한 달 동안 가장 많이 인구에 회자되던 바로 그 두 단어.

일러스트=이철원

2019년 서울에서 일어난 이 상황은 내게 SF 작가인 어슐러 르 귄의 짧은 소설

'오멜라스를 떠나는 사람들'의 오멜라스라는 가상의 도시를 강력하게 소환한다.

그곳은 아주 행복하고 즐거운 도시다. 군주제나 노예제가 없는 것과 마찬가지로 오멜라스에는 주식시장이나 광고,

비밀경찰, 폭탄도 없었다. 이 도시에 사는 사람들은 여름 축제를 맞아 고결하고 공명정대한 영혼들과 교감하며

인생에 대한 승리를 축하한다. 그러나 오멜라스의 아름다운 건물의 어느 지하실, 창문 없는 방에 한 어린아이가 갇혀 있다.

아이는 공포에 질리고 영양실조에 걸린 정신박약아다.

배설물 속에서 썩은 내를 풍기는 아이를 발로 차며 가끔 사람들이 밥과 물을 채워주고는 지하실을 나간다.

결코 아이에게 말을 걸지 않는다.

행복한 오멜라스의 사람들은 모두 그 아이가 그곳에 있다는 비밀을 알고 있다.

사람들은 아이가 그곳에 있어야만 한다는 사실도 알고 있다.

자신들의 행복과 아름다움과 사람들 간의 따스한 정이 아이의 비참한 상태를 담보로 하고 있다는 것을.

어쩌다 아이를 직접 본 사람들은 화를 내고 분노를 느끼며 무력감에 빠져든다.

그러나 아이를 위해 해줄 수 있는 것은 아무것도 없다고 합리화한다.

아이에게 친절한 말 한마디조차 건네면 안 되고, 아이를 데리고 나와 편안하게 해주는 순간부터 여태까지

그들이 누렸던 행복은 사라진다. 그건 엄격하고 절대적인 계약이다.

어떤 오멜라스 사람들을 괴롭히는 것은 연민이다. 간혹 그런 이들은 집으로 돌아가지 않는다.

그들은 혼자서 계속 걸어간다. 오멜라스를 떠나 어둠 속으로 들어가서는 다시는 돌아오지 않는다.

소설은 가짜 행복과 희생양의 문제를 제기하고 있다.

200년 전 영국의 철학자이자 법 개혁가인 제러미 벤담은 행복의 극대화를 추구하는 공리주의를 창시했다.

쾌락의 총량이 고통의 총량보다 많은, 최대 다수의 최대 행복을 도덕의 기초로 삼았다.

절대다수가 안전하고 행복하다고,

희생양으로 삼은 누군가의 인권이나 생명의 존엄성을 외면하거나 훼손할 권리가 우리에게 있는 걸까.

이 소설은 방탄소년단의 뮤직비디오 '봄날'의 모티브가 되었고, 풍부한 은유로 재해석되었다.

'조금만 기다리면/ 며칠 밤만 더 새우면/ 만나러 갈게/ 데리러 갈게'라는

가사로 소설의 결말과 달리 봄날이 오면 오멜라스의 아이를 데리러 가겠다는 강렬한 의지의 메시지를 표한다.

'정의란 무엇인가'에서 마이클 샌델은 썼다.

어떤 사회가 정의로운지 알려면 우리가 소중히 여기는 것들(소득과 부, 의무와 권리, 권력과 기회,

공직과 명예)을 어떻게 배분하고 있는지를 살펴보아야 한다.

정의로운 사회는 이러한 것들을 각각 자격 있는 사람에게 배분한다.

깊이 곱씹어볼 일이다.

'人文,社會科學 > 人文,社會' 카테고리의 다른 글

| [서지문의 뉴스로 책읽기] [170] 불법 수호대의 등장 (0) | 2019.10.01 |

|---|---|

| 아버지의 눈물[왕은철의 스토리와 치유]〈107〉 (0) | 2019.09.26 |

| [서지문의 뉴스로 책읽기] [169] 순국하지 말라는 좌파정부 (0) | 2019.09.24 |

| [아침을 열며] 교수의 가격 (0) | 2019.09.22 |

| 강아지의 슬픈 눈[왕은철의 스토리와 치유]〈106〉 (0) | 2019.09.19 |