지구 표면의 70%는 바다로 덮여 있다. 지구는 태양계에서 유일하게 바다가 있는 행성이다.

“내 이름은 큐리오시티. 자그마치 3조원짜리 화성 탐사 로봇이다. 2012년 8월 6일 오후 2시38분, 나는 화성의 ‘게일 크레이터’에 안착했다. 내 사명은 생명의 흔적을 찾는 것. 하다못해 물이라도 좋다. 화성 도착 뒤 단 하루도 쉬지 않고 일했다. 17개 카메라로 곳곳의 풍경을 찍어 지구에 송신했고, 처음 12개월간에만 화성 지각을 드릴로 7만5000번 뚫어 분석했다. 그리고 소용돌이치는 화성의 대기를 인간 대신 들이마시고 있다.

대기와 지각에서 생명의 필수 원소들을 대부분 발견했다는 데이터를 보내자 지구 우주생물학자들의 기대는 더욱 커졌다. 그리고 보낸 사진 중에서 둥글게 마모된 자갈에 그들은 환호했다. 적어도 과거에는 물이 흘렀다는 확실한 증거를 찾은 것이기 때문이다. 물은 생명이 존재할 가능성을 보여준다. 그러나 나는 실망했다. 아무리 둘러봐도 생명체는커녕 흔적도 보이지 않는다. 어디를 보나 같은 풍경이다. 흐르는 물은 보이지 않고 오로지 붉은 흙만 있을 뿐이다.”

지구에는 왜 바다가 있을까?

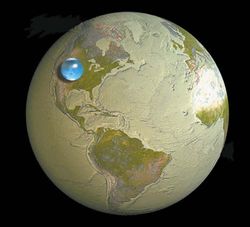

지구의 바닷물을 합하면 대략 이 정도에 불과하다.

지구의 바닷물을 합하면 대략 이 정도에 불과하다. 그런데 지구는 어째서 다를까? 수십억 년 동안 자외선을 쪼였는데도 어떻게 지구 표면의 70%는 여전히 바다일까? ‘지구에 바닷물이 얼마나 많은데 자외선 따위에 모두 사라질 수 있느냐’고 물을지 모른다. 그러나 지구의 물은 다 모아봐야 얼마 되지 않는다. 지구 반지름은 6400㎞, 그런데 바다의 평균 깊이는 4㎞에 불과하다. 지구가 사과라면, 바다는 사과 껍질에 발린 붉은 색소라고 보면 된다. <위 오른쪽 그림)

금성과 화성이 불모의 땅이 되었다면, 그 사이에 놓인 지구도 불모의 땅이 되는 게 상식 같다. 그런 운명에서 지구를 구한 것은 무엇일까? 왜 지구에는 바다가 지금까지 남아 있을까?

생명체 잇따라 발견되는 海領 열수 분출구

지구와 화성의 차이 중 하나가 산소가 만들어지는 속도다. 풍화 작용과 화산 활동으로 새로운 암석이 표면에 노출되는 속도보다 산소가 생성되는 속도가 늦다면, 산소는 공기 중에 축적되지 않고 암석 속의 철과 결합해 지각을 산화시키는 데 소모되고 말았을 것이다. 지구 대기 중에 산소가 있다는 것은 새로운 암석과 광물이 표면에 노출되는 속도보다 산소의 생성 속도가 더 빨랐고 양도 많았음을 의미한다.

지구의 바다를 구한 건 박테리아였다. 박테리아가 광합성을 했다. 박테리아들은 햇빛 에너지를 이용해 이산화탄소로부터 양분을 만들었다. 그리고 부산물로 산소를 배출했다. 지구에는 물에서 쪼개져 나온 산소에 박테리아가 배출하는 산소가 더해졌기 때문에 암석과 바닷물 속에서 산소와 결합할 성분, 즉 철이 모자라게 되었고 그 결과 대기 중에 산소가 축적되었다. 공기 중에 산소가 있으면 바다는 손실되지 않는다. 자외선으로 쪼개진 수소들이 지구 중력 밖으로 달아나기 전에 다시 산소와 결합해 물이 되기 때문이다. 결국 지구에선 바다가 살아남았다. 물론 지구도 수소를 잃는다. 매년 30만t의 수소가 우주로 날아간다. 약 300만t의 물이 사라지는 셈이다. 이런 식으로 45억 년이 지나면 지구 바다의 1%가 사라질 것이다. 인간이 걱정할 일은 아니다.

그렇다면 지구의 바다를 구한 박테리아는 어디서 왔을까? 그 답을 찾으려면 우리는 교과서에서 본 낡은 이론을 버려야 한다. 1920년대 영국의 홀데인과 러시아의 오파린이 제시한 이론들에 따르면 지구의 대기는 목성과 비슷해 메탄·암모니아·수소를 포함하고 있었으며 여기서 원시 수프가 형성됐고, 번개가 치자 그 에너지를 이용한 화학반응을 통해 생명이 탄생했다는 것이다.

이 이론은 생물학적으로 그럴 듯해 보였다. 1950년대엔 미국의 밀러와 유리가 실험으로 이를 구현했다. 하지만 이 실험은 생명이 화학적으로 합성될 수 있음을 보여줄 뿐이지 지구 생명이 대기에서 기원했다는 것을 증명하는 것은 아니었다. 그럼에도 우리는 오랜 시간 동안 대기에서 생명의 기원을 찾았다. 이런 이론은 이제 잊자. 과학자, 특히 우주생물학자들의 생각은 다르다.

탐사선 ‘큐리오시티’는 화성에서 둥근 자갈을 발견했다. 과거에 물이 흘렀다는 증거다.

태초에 바다가 있었다. 큰 바다 속엔 주변의 분지보다 2500~3000m 높게 솟은 산맥이 있다. 이를 중앙 해령(海嶺)이라고 한다. 해령 가운데에는 ‘해저화산온천’으로 불리는 열수 분출구가 존재한다. 바닷물이 해저 지각의 틈새로 스며들었다가 마그마를 만나 펄펄 끓는 수증기가 되어 솟구쳐 오르는 곳이다. 유황 성분이 많아 강산성을 띤 액체 상태의 구리·금·아연 같은 중금속이 뒤섞여 분출된다. 주변의 온도는 섭씨 400도까지 올라간다. 빛도 산소도 없으며, 압력과 온도가 매우 높은 극한의 환경이지만 생명체들이 잇따라 발견되고 있다. 우주생물학자들은 바로 이 검은 연기 굴뚝에서 지구 생명이 시작되었다고 본다.

중앙 해령에서 다양한 생명체들이 발생했을 수 있다. 하지만 지구에 존재하는 모든 생물들은 그중 단 하나의 조상으로부터 진화했을 것이다. 이렇게 생각하는 이유는 지구 생명체의 틀이 모두 같기 때문이다. 조상 생물이 서로 다른 종류로 나뉘기 직전의 단계를 공통선조(the Last Universal common Ancestor, LUCA)라고 한다.

LUCA는 어떤 모습이었을까? 최초 생명체의 모습을 그릴 때 생물학자들은 난감했다. 분자생물학에는 중심원리(Central Dogma)라는 게 있다. DNA 이중나선 구조를 밝힌 1962년 노벨 생리의학상 수상자 프랜시스 크릭이 1958년에 제안한 개념에 따르면 생명체 유전 정보는 ‘DNA→RNA→단백질’의 방향으로 흐른다. 그 원리에 따르면 단백질로 만들어진 정보는 다른 단백질이나 핵산으로 전달될 수 없다. 그런데 문제가 있다. 생명 활동을 관장하는 단백질 효소를 만들려면 DNA나 RNA 같은 핵산이 필요한데 DNA→RNA 과정과 RNA→단백질 과정 역시 생명활동으로 단백질이 주관한다는 것이다. 말이 복잡한데 쉽게 말하면 ‘단백질을 만들기 위해 먼저 단백질이 필요하다’는 딜레마에 빠진 것이다. 핵산이 먼저인가, 단백질이 먼저인가?

딜레마는 1981년에 풀린다. 토머스 체크가 효소처럼 작용하는 RNA 분자를 발견한 것이다. RNA(riboneucleic acid)의 ‘ribo’와 효소(enzyme)의 ‘zyme’을 합성해 리보자임(ribozyme)이라고 불리는 분자다. 리보자임은 유전정보가 들어 있는 작은 RNA 조각이다. 그런데 생체 내에서 자기 자신에게 촉매로 작용한다. 즉 단백질처럼 효소작용을 하는 것이다.

닭과 달걀의 관계처럼 핵산과 단백질 중 어느 게 먼저인가 하는 생명기원에 대한 물음은 리보자임의 발견으로 DNA보다는 훨씬 덜 중요하게 여겨졌던 RNA 기원설로 정리되었다. 토머스 체크는 이 공로로 1989년 노벨화학상을 받았다.

끊임없이 영향 주고받는 지구 생명과 환경

생명의 기원을 연구하는 우주생물학자들은 화성·목성·토성을 도는 위성의 두꺼운 얼음 밑 물 속에 생명체가 있을 것으로 기대하고 찾으려 한다. 하지만 그들의 관심은 역시 지구와 지구의 생명체, 그중에서도 인간이다. 우주생물학을 창시했고 1977년 보이저 1호 발사에 관여했던 『코스모스』의 저자 칼 세이건은 태양계의 초상화를 찍기 원했다. 1990년 보이저 1호가 지구에서 약 60억 ㎞ 떨어진 명왕성 주변에 있을 때 보이저 1호의 카메라 방향을 틀어 지구 사진을 찍었다. 탐사선에 반사된 한 줄기의 햇빛에 놓인 지구를 보고 칼 세이건은 ‘창백하고 푸른 점(a blue pale dot)’이라고 표현하며 이렇게 말했다.

“저것은 바로 여기입니다. 저것은 고향이며 바로 우리입니다…우리의 행성은 광활한 우주의 어둠에 둘러싸인 외로운 얼룩에 불과합니다. 어둠에서 우리를 구해줄 도움의 손길을 기대하는 것은 부질없는 일입니다. 우리에게 달려 있습니다…이 사진은 우리에게 단 하나뿐인 고향인 창백하고 푸른 점을 보전하고 소중히 여길 우리의 책임을 강조하고 있는 듯 느껴집니다.”

138억 년 전 빅뱅으로 우주가 탄생하고, 50억 년 전에는 태양이 생겼으며, 46억 년 전에는 부글부글 끓는 지구가 생겼다. 그리고 38억 년 전 마침내 바다가 생겼다. 다른 행성의 바다는 사라졌지만, 지구에는 바다가 남았다. 바로 생명 덕분이다.

지구의 생명들과 환경은 끊임없이 영향을 주고받으면서 현재의 지구와 지구 생명체의 모습을 만들었다. 대륙은 뭉쳤다 갈라서기를 반복했으며, 기온과 산소의 농도는 등락을 거듭했다. 이런 와중에 공룡 같은 거대한 생명체뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 무수한 생명체들이 나타났다 사라졌다. 그리고 마침내 인류가 탄생했다. 자신의 근원과 미래를 묻는 최초의 생명체가 등장한 것이다. 우리 인류는 어떤 과정을 거쳐서 탄생했는지, 그리고 앞으로 어떤 미래가 열려 있는지 이 지면을 통해 같이 이야기하자.

이정모 연세대 생화학과와 동 대학원을 졸업했다. 독일 본 대학교에서 공부했으나 박사는 아니다. 안양대 교양학부 교수 역임. 『달력과 권력』『바이블 사이언스』 등을 썼다.

이정모 서대문자연사박물관장