최근 지인 몇몇을 만났다. 엄마들 수다의 완결판은 언제고 자식 이야기다.

옆에서 중3 아들을 둔 후배가 한숨을 내쉬었다.

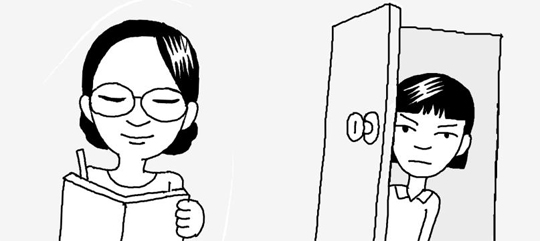

아들과 대화하기가 너무 힘들단다.

"정성껏 길게 문자를 써 보내도 아이의 답은 예스(yes) 아니면 노(no), 둘 중 하나예요.

예스는 'ㅇ', 노는 'ㄴ'. 얼마나 허탈한지." 참 효율적이긴 하다.

"한번은 엉덩이를 툭 쳤더니, '성추행이야 성추행!' 하면서 몸에 손도 못 대게 해요."

엄마의 스킨십을 '극혐(극단적으로 혐오)'하는 아들!

"등교할 때 엘리베이터 앞으로 따라 나서면 추리닝(운동복) 차림에 산발(散髮)한 엄마가 창피하다며

못 나오게 해요." 완전히 독재자 같다.

"제 방엔 얼씬도 못하게 하고 나랑 눈이라도 마주치면 인상을 팍 쓰고요.

섭섭해 죽겠어요." 상전도 이런 상전이 없다.

어려서 우리 딸은 수다쟁이였다. 내가 저녁에 퇴근하면 학교에서 있었던 일을 전해주느라 바빴다.

"선생님이 어떻고, 공부가 어떻고, 친구랑 뭐했고…." 끝이 없었다.

파김치가 된 상태로 퇴근해서 청소하고 밀린 집안일을 하느라 정신이 없어서 아이의 이야기를 건성건성 들었다.

그랬더니 어느 날은 이랬다. "엄마, 내가 방금 전에 한 말 그대로 해 봐. 반복해 봐."

잘 안 듣고 있었으니 내용을 기억할 리 없다. 버벅거리는 엄마에게 아이가 단호한 표정으로 말했다.

"이제 다시는 엄마한테 얘기 안 할래."

어른들이 자녀와 소통이 어렵다고 나무라기 전에 그동안 아이와 진지하게 대화를 했는지, 얼마나 많은 시간을 함께했는지

되돌아봐야 할 것 같다. 아이보다도 직장을 더 중요하게 생각했던 건 아닐까? 소통의 첫걸음은 귀 기울여 들어주는 것에서

시작된다는 평범한 진리를 그때는 왜 몰랐을까?

불통(不通)의 첫째 원인은 언제나 아이보다는 부모에게 있다.

어린아이와 대화할 때는 정확한 표현, 완성된 문장으로 정성껏 해야 한다.

그래야 아이들도 엄마가 말하는 대로 따라서 말하고 듣는 법을 배운다.

'일이 많아서 피곤하다' '바빠 죽겠다'는 푸념은 변명치고는 너무나 약하다.

더 긴 문장으로 얘기할 것을, 더 열심히 들어줄 것을. 지금은 모두 후회가 된다.