송호근 중앙일보 칼럼니스트·서울대 교수

문재인 대통령 말마따나 재조산하(再造山河), 혁신국가를 위한 대수술인데, 일견 기시감이 있다. 정권교체에 따른 의례적 행사이자 집권 여당의 잔치다. 모든 정권이 그랬다. 정권창출 공신들이 줄줄이 대기 중이다. 리더십의 영(令)을 세우려면 중요한 자리에 코드가 맞는 인사를 박아 둬야 한다. 박근혜 정권의 수호천사였던 공영방송을 손보는 것은 어쨌든 일 순위였다. 방문진 이사 두 명을 쫓아냈다. 전광석화처럼 후임 인사를 단행하자 한국당이 국감장을 박차고 나갔는데 그리 설득력은 없었다. 익숙한 장면이고, 5년 뒤에 또 반복될 장면이기에. 공공기관장은 잔칫상에 오르는 산해진미다. 솜씨 있는 셰프가 상을 차린다면 더 맛깔스럽겠다. 미국은 5000개 정도, 남미는 1000여 개를 오르내린다.

미국은 민주주의의 종주국답게 정권이 바뀐다고 몽땅 바꾸지는 않는다. 능력과 평판을 두루 보고, 가급적 공개절차를 밟는다. 요즘은 좀 나아졌겠지만, 멕시코는 3000명 공직자의 대이동이 일어난다. 후견인 정치(clientelism)라 일컫는 파벌정치에서 정권교체는 정파 모판이 바뀌는 것을 의미할 뿐이다.

한국은 어떤가? 논공행상과 보은인사라는 점은 같은데, 욕설과 삿대질이 오가고 여론몰이와 낙인찍기가 횡행하는 게 다르다. ‘네 죄를 네가 알렷다’라는 이 추국(推鞠)의 약발이 떨어져 결국 사정기관을 동원한다. 여론재판과 사약(賜藥)이 난무한다. 문재인 정권은 촛불민심의 기운을 받아 당당하고 공개적이다. 핵심 살생부는 이미 작성된 것으로 보인다. 10년 보수 정권이 워낙 죽을 쑨 탓에 ‘국가 쇄신’에 대한 넓고 깊은 합의가 이미 구축됐다. 감동적인 광장의 촛불이 빚어낸 정권답게 혁신동력도 엄청나다. 자신감이 뻗쳤던지 당내 공직 희망자를 공개 모집할 정도였다. 지난 7월 발송된 문자는 이랬다. “공공기관 가실 분~ 회신 바랍니다.”

송호근칼럼

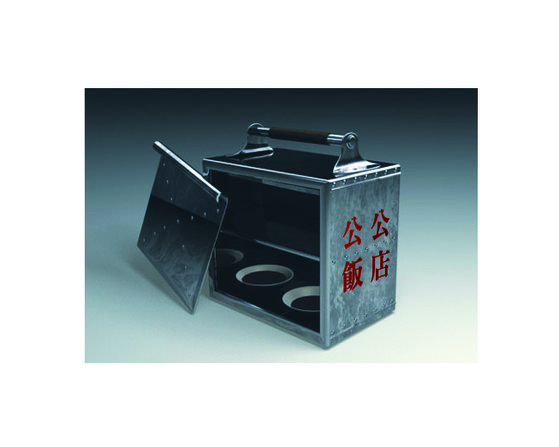

마침 채용 비리와의 전쟁 선포로 감찰 대상 공직단체가 1000여 곳으로 확대됐다. 연고사회의 부당 거래를 끊는다니 박수칠 일이다. 촛불을 켰던 이유다. 그런데 그 뒤에서는 ‘공공기관 가실 분’들이 희망기관을 고르느라 가슴이 부풀지 모를 일이다. 살생부가 늘어나면 주문도 폭주한다. 수시모집에 정기모집까지 해야 할 판이다. 입시라면 수능과 학생부가 있지만, 공공기관 주문배수엔 뭐가 기준인가. 청와대나 여당 유력인사와의 연줄일까. 여당 지도부가 날밤 새워 요리하고 배달할 모습이 눈에 선하다. ‘공직 시키신 분’이 중국집 철가방이 외치는 ‘자장면 시키신 분~’으로 변질되는 건 순식간이다. 촛불의 전리품은 철가방 자장면인가?

국가 공기능 정상화는 촛불 광장이 원하는 바다. 그것을 ‘촛불혁명’으로 승화하는 중요 포인트는 통치양식의 전면적 전환이다. 국가주의를 폐하고 시민정치(civic politics)를 활성화하는 일이 그것이다. 촛불은 시민이 주권자임을 확인한 중대한 계기였다. 그 후 어떤 일이 있었는가? 투표권 한 장을 달랑 행사했을 뿐이다. 그리고 다시 구경꾼 신세가 됐다. 주권 시민이 캠프 인사와 당직자들을 공직에 내보내라고 수락한 적은 없다. 앞으로 줄줄이 공직에 낙하할 그들을 우리는 모른다. 정권 인수란 시민주권의 행사를 도울 ‘책무를 위임받았음’을 뜻한다.

탁월하고 청렴한 리더십이 필수 덕목인 기관장 자리에 누가, 어떤 촛불시민이 ‘가실 분’을 그냥 문자로 모집하라고 했는가. 평판과 덕망과 능력을 검증할 최소한의 공적 기제를 만드는 것, 시민적 동의를 조금이라도 득하도록 하는 게 촛불혁명이 원하는 바다. 그렇지 않으면 5년 뒤 국가의 공기능은 또 망가져 있을 것이다. 이 위험한 악순환의 고리를 끊는 것이야말로 촛불혁명의 정신이다. 촛불은 자장면이 아니다.

송호근 본사 칼럼니스트·서울대 교수