[중앙일보] 입력 2015.10.03

시알리스 20㎎

지난달 4일 국내 발기부전치료제 시장에서 혈투가 시작됐다. 압도적인 선두 주자인 시알리스(한국릴리)의 특허가 만료되자 60개 제약사가 157종의 복제약(제네릭)을 쏟아냈다. 대부분 오리지널(20㎎ 기준 약 2만원)의 5분의 1 수준으로 값을 책정해 시장의 지각변동이 예상된다. 3년 전 비아그라(한국화이자)의 특허가 끝났을 때도 비슷한 일이 벌어졌다. 당시 109개 복제약이 쏟아져 나왔고 복제약인 팔팔(한미약품)이 비아그라를 누르고 시장을 제패했다. 이번 ‘2차 대전’에 뛰어든 제약사들도 너나 할 것 없이 오리지널보다 잘나가는 복제약을 꿈꾸며 마케팅에 열을 올리고 있다.

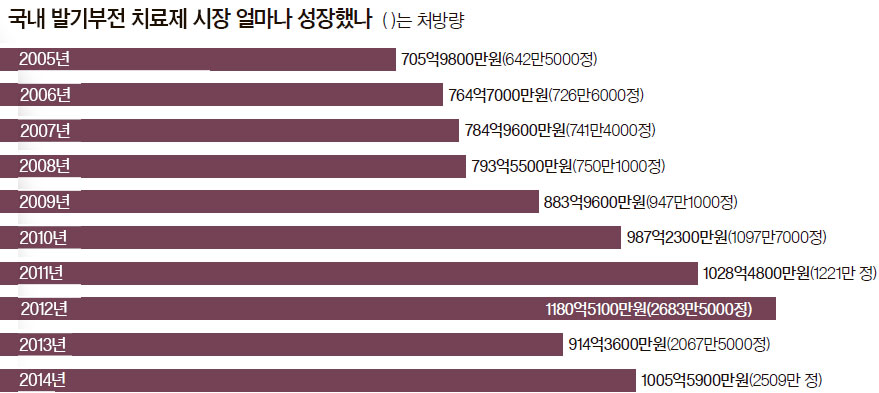

국내 발기부전치료제 시장은 연 매출 1000억원대로 성장했다. 지난 10년간 매출액은 연평균 4.5%씩 뛰었고, 처방된 약의 개수는 18.6%씩 늘었다. 의약품 시장 조사업체인 IMS헬스의 유정환 이사는 “저렴한 시알리스 복제약의 출현으로 이러한 성장세는 지속될 것으로 보인다”고 전망했다. 하지현 건국대병원 정신건강의학과 교수는 “오죽 잘 팔렸으면 한국 등 아시아권 남성들이 해구신 대신 약을 복용하면서 멸종위기에 빠졌던 북극의 물개 개체 수가 눈에 띄게 늘어났다는 분석이 나올 정도”라며 “시알리스는 ‘위크엔드필(weekendpill)’로 불릴 만큼 금요일 밤에 한 알을 먹으면 일요일 밤까지도 지속되는 긴 약효로 히트한 약이라 복제약이 나오면 파급력이 훨씬 클 것”이라고 내다봤다.

건강보험심사평가원 통계에 따르면 성기능 이상으로 병원 진료를 받은 남성은 2012년 5760명, 2013년 5642명, 2014년 5651명으로 큰 변화가 없다. 진료받는 환자는 6000명이 못 되는데 치료약은 2500만 개 이상 팔렸다. 병원에서 발기부전치료제 처방만 받는 것은 진료로 분류되지 않는다. 임일성 대한비뇨기과의사회 명예회장은 “문제가 있어도 성기능 이상으로 전문의의 진단을 거쳐 원인 치료를 하기보다는 당장 세우는 데 급급한 풍조 때문”이라고 환자 수와 약 판매량의 큰 격차를 설명했다.

발기에 어려움을 겪는 한국 남성은 대략 500만 명으로 추산된다. 이상철 분당서울대병원 비뇨기과 교수는 “정확한 통계는 없지만 증세가 가벼운 환자부터 아예 안 되는 환자까지 모두 아울러서 40대 남성은 40%, 50대는 48%, 60대는 57%, 70대는 67% 정도로 본다”고 설명했다. 이 교수는 “약의 대중화가 남성들의 삶의 질에 상당한 기여를 했다”고 말했다.

발기부전치료제를 ‘문제 있는 남성이 몰래 먹는 약’ 정도로 바라보던 시각이 달라지면서 몸 상태와 상관없이 복용하는 이들도 많아졌다. 임일성 회장은 “발기부전약을 소비하는 이들의 절반은 발기력에 문제가 없는 남성이다. 그런 사람이 먹는다고 해서 더 강해지는 게 아닌데도 ‘정력제’로 생각하고 복용하는 이들이 늘고 있다”고 했다. “과거엔 주로 50, 60대가 찾았지만 최근엔 30, 40대 젊은 층이 더 많이 찾는다. 20대도 꽤 있다”고 지적했다. 그는 “제약사들이 복제약을 내놓으면서 성적인 뉘앙스를 풍기는 이름을 붙이고 선정적인 마케팅을 펼치면서 누구나 먹기만 하면 강해진다는 잘못된 인식을 심어준 탓”이라고 비판했다. 발기부전약이 남성의 성에 미친 영향을 연구한 채수홍 전북대 고고문화인류학과 교수는 “한국 남자들은 여자에게 강한 성적 능력을 보여줘야 한다는 강박관념이 유독 강하다. 부인에게 남자 구실을 제대로 해줘야 가장의 권위가 선다고 생각한다. 이렇다 보니 문제가 없어도 자신감을 북돋우기 위해 소비하게 된다. 끊임없이 더 세지고, 더 단단해지고 싶은 한국 남성들의 욕망이 발기부전약의 대량 소비로 이어졌다”고 평가했다.

비교적 쉽게 성(性)을 살 수 있는 한국의 문화가 한몫했다는 분석도 있다. 성의학 전문가인 강동우 박사는 “중년 여성들 사이에서 ‘남편의 불륜을 알아챌 수 있는 비결’로 꼽는 두 가지가 있다. 하나는 다른 여성과 주고받은 문자메시지, 다른 하나가 남편 주머니 속 발기부전약”이라고 말했다. 부부 관계가 뜸해진 지 오래인데 약이 나오니 의심해봐야 한다는 의미다. 강 박사는 “미국에선 약을 먹으면 부부간의 관계 증진에 힘을 쓰는 경우가 많은 데 반해 우리나라에선 부인 아닌 다른 여성과의 관계를 위해 먹는 경향이 있다. 룸살롱 등에서 손님에게 약을 건네기도 한다”고 지적했다.

심지어 아예 엉뚱한 목적으로 쓰이기도 한다. ‘운동 전에 먹으면 지구력이 높아진다’ ‘골프 칠 때 비거리가 길어진다’는 속설도 번졌다. 회사원 강모(35·서울 영등포구)씨는 “웨이트트레이닝을 즐기는데 같은 헬스장에 다니는 회원끼리 발기부전약을 돌려먹기도 한다. 혈관을 확장시켜 운동 능력이 좋아진다고 들었다”고 말했다.

최동훈 신촌세브란스병원 심장내과 교수는 “애초에 발기부전약이 혈압 조절·협심증 치료제로 개발됐는데 우연히 남성의 발기를 유발하는 ‘부작용’이 발견돼 그쪽으로 방향을 튼 약이다 보니 그런 낭설이 돈다”며 “전혀 검증되지 않은 주장이며 오히려 심각한 부작용을 일으킬 수 있다”고 말했다. 최 교수는 “혈관확장제가 들어 있는 심장약을 복용하는 환자가 발기부전약 서너 알을 한꺼번에 먹고 심근경색으로 실려온 일도 있었다. 고혈압이나 심혈관 질환이 있는 환자는 주의해야 한다”고 설명했다.

문제가 있다고 해도 무조건 약에 의존하기보다는 원인을 찾는 게 먼저다. 구교철 강남세브란스 비뇨기과 교수는 “얼마 전 발기부전 증세를 호소하는 환자를 치료하다 암을 발견했다. 암이 발기를 일으키는 신경을 침범한 상태였다. 약만 먹을 게 아니라 발기부전의 원인을 반드시 따져봐야 한다”고 말했다. 강동우 박사는 “경쟁 사회가 되면서 옛날보다 신체적·정신적으로 힘들어하는 이들이 많아진다. 약의 효과는 일시적인 것으로 치료가 되는 건 아니니 몸과 마음이 예전 같지 않을 때는 건강관리에 신경을 쓰고 원인을 찾아 고쳐야 한다”고 했다.

이에스더 기자 etoile@joongang.co.kr

[S BOX] 작명 전쟁 … 타올라스·설레·해피롱은 통과, 네버다이·바로타다·소사라필은 퇴짜

발기부전 치료제 2차 전쟁은 작명(作名)에서 시작됐다. 제약사들은 시알리스 복제약 경쟁에서 앞서기 위해 ‘팍 꽂히는’ 이름을 찾으려 갖은 애를 썼다. 상당수가 사내 공모로 이름을 정했다. 성적 이미지를 연상시키면서도 ‘도를 넘지 않아야’ 식품의약품안전처의 허가 관문을 통과할 수 있다. 불티움·발그레·설레·센돔·타라·타오르·타올라스·해피롱 등이 합격했다. 한미약품은 ‘구구’라는 제품을 내놨다. 회사 측은 “비아그라 복제약인 팔팔에 이어 이번에는 구구라고 붙여 ‘99세까지 팔팔하게’ 라는 의미를 담았다”고 설명했다. 종근당의 센돔은 시장의 중심(센트럴·central)을 뜻하는 듯하면서 ‘센놈’이란 뉘앙스를 풍기는 이름을 골랐다.

‘인상적’이기는 하지만 끝내 시장에 나오지 못한 이름도 많다. 일동제약은 회사명을 살려 ‘일동기립’으로 하려다 “너무 노골적”이라는 지적에 따라 ‘토네이드’로 바꿨다. 삼일제약은 ‘헐크정’ 또는 ‘아이언맨정’으로 이름을 붙이려다 헐크와 아이언맨의 저작권자인 미국 월트디즈니사의 사용 승낙을 받지 못해 이렉시멈으로 정했다. 지나치게 선정적이거나 과장된 이름은 식약처 허가 단계에서 퇴짜를 맞았다. 네버다이·바로타다·소사라필 등이 부적합 판정을 받은 대표적 사례다. 이들 제품은 각각 프리필·바로티·엠컨필로 명칭이 바뀌었다.

수년 전까지 제약사들은 발기부전 치료제는 의사가 처방하는 전문약이라는 점 때문에 제품명에 크게 신경 쓰지 않았다. 3년 전 비아그라 복제약이 나올 때만 해도 코오롱실데나필·해피그라 등 성분명과 오리지널 약 이름을 내세우는 게 보통이었다. 제약사 관계자는 “한미약품의 팔팔이 시장을 주도하는 데 이름이 한몫했다는 생각 때문에 업체들이 작명에 공을 들이기 시작했다”고 말했다.

'生活文化 > 性 ·夫婦이야기' 카테고리의 다른 글

| “그래 나 섹스 좋아한다 어쩔래?” (0) | 2015.10.09 |

|---|---|

| [2015 불륜 리포트] 아내랑 숙제하듯 의무감에 잠자리…가정 지키려고 ‘바람’피운 겁니다 (0) | 2015.10.04 |

| 섹스가 두려운 사람들 (0) | 2015.09.28 |

| 최형기의 性功해야 성공한다 (0) | 2015.09.24 |

| 모르는 여성과 섹스 실험, 충격적 결과가… (0) | 2015.08.22 |