[중앙일보] 입력 2015.11.23

22일 휠체어를 탄 김종필(JP) 전 총리가 서울대병원 장례식장에 마련된 고 김영삼(YS) 전 대통령의 빈소를 찾아 조문한 뒤 YS의 차남 김현철씨를 위로하고 있다. JP는 “YS도 가고 이제 나 혼자 남았다. 조물주가 나를 이 세상에 남겨놓은 이유는 마무리를 하라는 뜻일 것”이라고 소회를 밝혔다. [사진공동취재단]

22일 고인이 된 그와 나는 정치의 출발 배경이 달랐다. 상당 부분 다른 정치행로를 걸었으나 어떤 시대에는 국가 운영의 한 배를 탔으며 정치의 현역을 떠난 뒤엔 우정을 덥혀왔다. 김대중(DJ) 전 대통령에 이어 이제 YS마저 유명(幽明)을 달리했으니 나는 세상이 평하는 소위 3김(金)씨의 마지막 생존자가 됐다. 조물주가 나를 남겨놓은 이유는 마무리를 잘하라는 뜻일 것이다. 그 마무리가 무엇인지는 나도 모른다. 어쩌면 ‘오호(嗚呼)라, 과연 이것이 나 자신이 걸어야 했던 길이냐’는 자탄(自嘆)이 일어날 수도 있고 ‘그래도 미숙하나마 이것으로 만족하라’는 뜻일 수도 있다. 3김 중 나만 혼자 남아 이들의 회고를 남기게 될 줄은 몰랐다. 나는 고인의 영정을 보면서 그런 상념에 잠겼다.

1966년 12월 새해 예산안 처리를 위해 국회 본회의장에 출석한 김종필(JP) 민주공화당 의장(왼쪽 둘째)과 김영삼(YS) 민중당 원내총무(오른쪽). JP가 40세, YS가 39세 때의 모습이다. [중앙포토]

그를 공화당에 합류시키기 위해 내가 직접 만났다. 서울 한남동 유엔 빌리지에 있던 정보부의 안가(安家)였다. 나는 YS에게 “우리 혁명세력과 같이 합시다. 우리와 함께 협력해서 이 나라를 제대로 엮어 나갑시다”라고 설득했다. 하지만 그는 내 말을 듣지 않았다. YS는 “전부 다 군사정권 세력에 휩쓸리면 발전이 없습니다. 거기에 반대하는 세력도 있어야 합니다. 그런 뜻에서 나는 지금 걷는 길을 가겠습니다”라고 내 제안을 거절했다. 정보부장이었던 내 앞에서 스스럼없이 혁명에 반대한다는 의사를 표출하는 정치인은 당시 드물었다. 나는 자신이 하고자 하는 일에 굳은 신념을 가진 YS의 의견을 존중하기로 했다. 신당 참여 권유를 깨끗이 중단하고 “편안한 마음으로 술이나 한잔하자”고 했다. 그때 YS에 대한 첫인상은 고집이 보통이 아닌 인물이구나, 외고집이 쇠심줄같이 세지만 거짓말은 하지 못할 사람이라는 거였다.

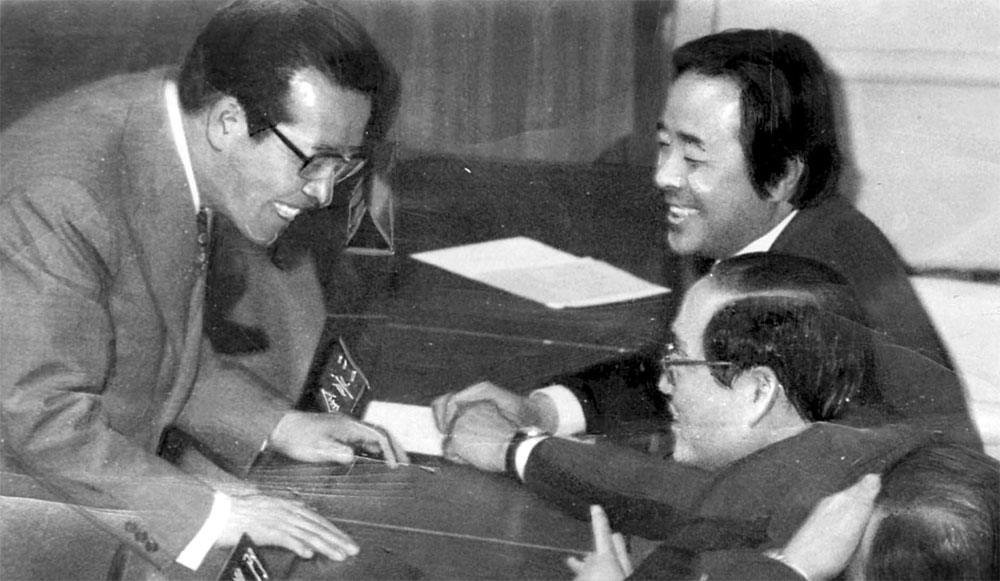

60년대 혁명과 열정의 시대가 지나고 70년대 유신과 투쟁의 시대로 접어들었다. 야권은 김영삼·김대중 양두체제로 재편됐다. 김영삼은 신민당을 장악했고 김대중은 재야의 중심인물로 섰다. 79년 10월 신민당 총재였던 김영삼은 여당인 공화당 다수의 힘에 의해 국회의원직에서 제명됐다. 당 총재(박정희 대통령) 상임고문이었던 나는 그때 유일하게 반대표를 던졌다. 신민당을 따돌리고 공화당·유정회 의원들만 모인 본회의에서의 변칙 투표였다. 헌정 사상 야당 대표를 퇴출시키는 일은 과거에 없었다. 나는 전날 박준규 당의장 서리가 박 대통령의 지침이라며 제명을 당론으로 제시했을 때 “아무리 각하의 뜻이라도 세상에 안 되는 일도 있는 것이다”고 반대했다. 국회에서 제명안 투표를 할 때도 기표소에서 명백하게 부(否)표를 찍었다. 그런데 어찌된 영문인지 백두진 국회의장은 “출석의원 159명 중 159표로 가결됐다”고 선포했다.

1976년 3월 12일 국회 본회의장에서 김종필(JP) 전 국무총리가 김영삼(YS) 신민당 총재 의석으로 찾아가 인사를 나누며 웃고 있다. YS 옆은 신민당 고흥문 의원. 두 사람의 정치행로는 달랐지만 79년 10월 YS가 의원직에서 제명됐을 때 JP는 여당에서 유일하게 반대 표를 던졌다. [사진 김종필 전 총리 비서실]

제명 사유가 된 것은 김영삼 총재가 뉴욕타임스에 “미국은 박정희 정권에 공개적이고 직접적인 민주화 압력을 행사하라”고 한 인터뷰였다. 그것은 사대주의적 자세로 비판받아야 하지만 그렇다고 제1야당의 총재를 국회에서 쫓아내는 건 순리와 상식에 어긋난다고 판단했다. 만 26세부터 국회의원을 시작했던 YS는 평생 의회주의자의 면모를 보였다. 의원직 제명 뒤에도 위축되지 않았다. “닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다”는 외침 속에서 그의 투지와 신념을 읽을 수 있었다. 한편으로 그가 내심 얼마나 속이 타고 박 대통령을 미워할까, 남달리 성격이 강한 사람인데 분심(憤心)을 어떻게 참아낼까 하는 생각이 들었다. 나는 그 며칠 뒤 YS 총재에게 박정희 대통령을 돕는 사람으로서 사과의 뜻과 함께 제명안 처리 때 반대표를 던졌다는 사실을 전달해 위로했다.

그러고 얼마 안 돼 운명의 10·26이 닥쳤다. 박 대통령의 주검을 수습하고 10월 28일 청와대에 빈소를 차렸는데 YS는 첫날 일찍 문상을 왔다. 고마웠다. 그와 나는 눈을 맞추며 서로 손을 꽉 눌러 잡았다. 바깥 세상에서 보면 나와 YS가 상호 적대(敵對)적인 관계였다고 봤겠지만 우리는 그런 식으로 동년배의 우정 같은 걸 교환했다. 80년 짧은 서울의 봄이 지나고 나와 김대중·김영삼씨는 전두환 정권 아래 고초와 핍박의 대상이었다.

1989년 10월 2일 안양골프장에서 티샷을 하다 엉덩방아를 찧는 김영삼 민주당 총재를 보고 김종필 신민주공화당 총재가 웃고 있다. 두 사람은 이듬해 1월 3당 합당 전까지 다섯 차례에 걸쳐 골프 회동을 했다. [사진 김종필 전 총리 비서실]

각자의 길, 고잉 마이 웨이(Going my way)를 가던 고인과 내가 정치적으로 공동운명체가 된 건 90년 1월 3당 합당에서였다. 고인은 노태우 대통령 이후 김대중과 대선 경쟁에서 앞서려면 대통령과 손을 잡아야 한다고 판단했다. “호랑이를 잡으려면 호랑이굴로 들어가야 한다”는 특유의 담대함이 있었다. 이질적인 세 개의 정치세력이 한 지붕 아래 모였지만 YS는 대통령직을 향한 자신의 구상을 거침없이 밀어붙였다. 그는 3당 합당을 위한 나와 노태우 대통령과의 첫 만남 때부터 “내가 통합 민자당의 총재가 되고 노 대통령은 명예총재를 하면 좋겠다” “내각제 개헌은 우리 쪽에서 아직 설득이 더 필요하니 공식 발표는 미루자”고 요청했다. 나는 “내각제 공식화는 좀 미루더라도 나라와 당에 질서가 있는데 민자당 총재는 대통령이 하시는 게 맞다”고 강조했다. 고인의 권력 의지가 드러나는 장면으로 나는 기억한다.

김영삼·김대중씨의 권력을 향한 집념은 우열을 가리기 어려울 만큼 치열했다. 두 사람의 정치 스타일과 자세는 다르면서도 각자의 장점을 갖고 있었다. YS는 복잡한 문제를 단순화하는 순발력과 결단의 역량을 보였다. 그의 언어는 직관(直觀)에 근거한 직설적 표현을 보였다. 반면 김대중은 논리와 설득, 꾸준한 축적과 단계를 중시했다. 그의 주도면밀한 언어의 전개는 특출했다.

92년 민자당 대표였던 YS는 총선 패배를 대선출마 선언이라는 허를 찌르는 반전(反轉)으로 정치의 흐름을 바꿨다. 그해 4월 나는 노태우 대통령을 만나 차기 대선주자로 YS를 밀기로 합의했다. 그 길로 나는 하얏트 호텔에서 고인을 극비 대좌했다.

내가 “차기 대권은 대표님께서 맡는 게 순리다. 박정희 대통령에게 받은 고통을 내가 다 씻어 드리겠다”고 말했다. 나의 이 말에 함박 웃던 그의 표정이 지금도 눈에 선하다. “이제 경선은 끝난 거나 마찬가집니다. 앞으로의 정치생명도 계속 같이합시다”라고 얘기했던 그의 모습이 기억에 남는다. 대통령 YS는 93년 금융실명제를 과감히 도입하고 군부 사조직인 하나회를 척결하는 한편 96년 전두환·노태우 전 대통령을 법정에 세웠다. 나는 ‘5공청산 특별법’이 소급입법이라는 점은 반대했지만 YS의 역사적 응징에 감탄하고 내심 지지하지 않을 수 없었다. YS는 군부의 하나회 핵심 세력을 정리한 뒤 나에게 의기양양한 표정으로 “김 대표 놀라셨죠”라고 말했다. 이런 전광석화(電光石火)의 척결은 YS식 결단이 아니면 불가능했다고 나는 평가한다. 고인과의 갈등·불화는 세월 속에 퇴색해 이제는 추억이 됐다. 90년 10월 내각제 각서 파동이 일자 당 대표였던 YS는 당무를 거부하고 마산에 내려갔다. 최고위원이던 나는 이를 ‘틀물레짓’이라고 비판했다. 고인이 집권한 뒤 민자당 대표가 된 나는 2년간 YS계 강경파의 견제와 압박에 시달렸다. 결국 95년 1월 탈당을 선언하고 따로 자민련을 만들어야 했다. YS는 훗날 회고록에서 나의 탈당을 아쉽게 생각한다고 밝혔다. 나는 그것이 고인의 진심이었으리라고 믿는다.

2001년 2월 22일 김영삼(YS) 전 대통령이 서울 세종문화회관에서 열린 자신의 서도전에서 김종필(JP) 자민련 명예총재에게 ‘榮光(영광)’이라는 글씨에 대해 설명하고 있다. 김 전 대통령은 ‘영광의 시간은 짧았고, 고뇌의 시간은 길었다’라는 뜻에서 쓴 글이라고 말했다. 왼쪽부터 JP, 변웅전 자민련 대변인, YS, 김종호 의원. [중앙포토]

나는 고인의 대통령 퇴임 후인 2001년 ‘YS 서도(書道)전’에 갔다. 그는 자신의 ‘榮光(영광)’이란 작품 앞에서 “영광의 시간은 짧았고 고뇌와 고통의 시간은 길었다”는 뜻에서 그걸 썼다고 했다. 역사적 인물의 삶을 되돌아보면 그 화려한 영광에는 몇 갑절의 고뇌를 심연(深淵)에 깔고 있기 마련이다. 고인의 정치적 생애도 성취와 좌절, 굴곡과 성공이 점철(點綴)됐으며 그 역사적 영광은 국민의 가슴속에 영원히 기억될 것이다. 삼가 고인의 명복을 빈다.

정리=전영기·한애란 기자

'其他 > 백선엽·김종필' 카테고리의 다른 글

| JP “혁명은 원래 애국심에서 나와 마오쩌둥의 대장정도 그랬다” “인민 잘 살게 하는 게 최상의 가치 덩샤오핑 ‘흑묘백묘’ 5·16 정신과 일치” (0) | 2015.11.28 |

|---|---|

| JP “자유 냄새 물씬 나게” 남산에 자유센터 건축 구상 … 김수근 “태평양 향해 힘차게 나가는 배, 시대정신 형상화” (0) | 2015.11.27 |

| 풍운아는 불꽃이다 (0) | 2015.11.21 |

| JP “구호 정치로는 국가 운영 못해 노무현, 대통령 되면 알 거라 생각했다” … 노 대통령, 3당 대표 불러 삼겹살 파티 “실탄 겨누기만 하고 쏘지 마 (0) | 2015.11.18 |

| 박정희 대령, 무례한 미군 대위에게 분개 “선 오브 비치” … JP, 카터 철군 정책에 “대대장으로 최전선서 싸우겠다” (0) | 2015.11.12 |