- 21일 韓·日 학술대회

日국보… 1874년 신궁서 발견

74.9㎝에 60여개 글자 새겨져

고대 한·일 교류사 수수께끼로

앞면‘泰○’ 해석이 핵심 쟁점

日 “中동진 연호로 369년 제작”

“날짜·간지 맞추면 백제연호”

“하사(下賜)냐, 헌상(獻上)이냐.”

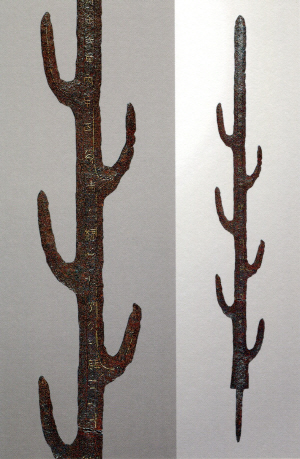

1874년 일본 나라(奈良)현 텐리(天理)시 이소노카미(石上) 신궁의 창고에서 발견된 칠지도(七支刀·사진). 칼의 양날에 세 개씩의 가지가 뻗어있는 74.9㎝의 이 칼은 나중에 칼의 앞·뒷면에 총 60여 개의 상감기법으로 새겨진 글자(銘文·명문)가 드러나면서 칼의 이름과 백제에서 만들어 일본에 건네준 것임을 알게 됐지만, 5개의 글자는 판독이 어려워 제작 시기 및 목적과 배경을 둘러싸고 광개토왕비와 함께 고대 한·일 교류사의 수수께끼가 돼왔다. 1600년을 훌쩍 넘어 일본의 국보인 칠지도가 간직한 비밀은 ‘백제가 왜(倭)에 ‘하사’한 것인가, ‘헌상’한 것인가’, 즉 당시의 역학관계로 좁혀진다. 동아시아비교문화연구회와 한성백제박물관은 21일 박물관 강당에서 ‘칠지도에 대한 새로운 이해’를 주제로 한·일 학자가 참가하는 국제학술대회를 연다.

앞면에 새겨진 ‘태○사년 ○월 십육일 병오’(泰○四年○月十六日丙午)라는 명문 중 연호로 추정되는 ‘태○’의 해석이 핵심쟁점이다. 이를 일본학계는 중국 동진(東晋)의 연호인 ‘태화(太和) 4년’과 같은 것으로 읽어 369년에 제작됐다고 주장해왔다. 1981년 일본 NHK가 촬영한 X레이 사진에 그동안 ‘五月’(오월)로 해석된 날짜가 ‘十一月’(십일월)로 판독하는 의견이 나온 것이 변화 중 하나지만 여전히 논쟁 중이다.

미리 발표된 논문에 따르면, 이번에 참가한 기무라 마코토(木村誠) 일본 슈토(首都)대 명예교수도 ‘十一月’ 판단에 동의하지만 “백제 왕세자 기(奇)에 의해 왜왕의 뜻에 따라 만들어진 것”이며 “369년 가을 9월에 고구려와의 싸움에서 승리한 기는 그해 겨울 11월에 한수(漢水) 남쪽에서 군대를 둘러보고, 왜와의 군사적 연계를 위해 칠지도를 만들었다”는 ‘헌상설’은 굽히지 않았다. 이 같은 주장에 대해 이미 일부 학자들은 백제가 동진과 처음 교류한 시점이 372년이고, 백제 금석문에 중국 연호를 사용한 사례가 없다는 사실을 근거로 ‘369년 설’을 반박해왔다. 또 제작연대를 369년으로 볼 경우 명문의 날짜와 일간지(日干支)인 병오(丙午)가 맞지 않는 문제가 있다. 일본 학자들은 ‘병오’가 정확한 날짜가 아니라 단지 ‘상서로운 날짜’를 써넣은 길상구(吉祥句)에 불과하다고 주장해왔다. 중국에서 각종 금속에 새긴 경명(鏡銘)에도 이런 관행이 있었다.

홍성화(역사학) 건국대 교수는 ‘길상구’에 대해 반박했다. 당대 중국의 ‘경명’들을 검토한 결과 11월이나 16일의 경우 길일(吉日)의 숫자로 쓰이지 않았을 가능성이 높다는 것이다. 그렇다면 비슷한 시기의 실제 날짜를 ‘병오’ 일간지와 맞춰보면 연도를 확인해 볼 수 있다. 홍 교수는 “칠지도의 제작연도로 추정할 수 있는 범위를 4세기 중엽에서 6세기까지로 한정하고, 11월 16일이 병오의 간지에 해당되는 연도를 ‘이십사삭윤표’(二十史朔閏表) 등을 통해 맞추어보면, 이들 연대 중에 명문의 재위연수와 일치하는 것은 백제 전지왕 4년(408년)임을 알 수 있다”고 밝혔다. 이를 통해 ‘泰○四年’을 동진이 아닌 백제의 연호로 볼 수 있다는 것이다. 연호를 쓰는 나라에서 ‘헌상’은 있을 수 없고 ‘하사’였다는 것이다.

조경철(한국고대사) 연세대 역사학과 강사는 칠지도의 모양은 고대 중국에서 달력을 상징하는 풀이라고 해서 역협(曆莢)이라고 불렸던 명협(蓂莢)과 비슷하다며 고대에 달력은 황제가 새해에 제후들에게 나누어 주었던 것으로 미뤄 “백제가 달력을 상징하는 명협을 본떠서 일본에 칼을 보냈다면 하사의 성격이 더더욱 명확해진다”고 주장했다.

‘칠지도’를 놓고 처음 열리는 이번 국제학술회의에서는 그동안 일본 학계 주장의 문제점을 세밀하게 반박하고 국내 학계의 관심을 촉발한다는 데 의미가 있다.

엄주엽 선임기자

'生活文化 > 그때그일그사람' 카테고리의 다른 글

| 전남 곡성서 379년 된 女미라 발견, ‘머리카락도 그대로’…후손들이 이장하던 중 발견 (0) | 2016.10.22 |

|---|---|

| 독립운동가 '면암 최익현 선생' 일본 대마도 유배도 발견 (0) | 2016.10.21 |

| 우리 고대문화, 러시아·카자흐스탄에서 발굴…발해 실체도 확인 (0) | 2016.10.19 |

| 이집트 피라미드서 미스터리 '빈 공간' 발견 (0) | 2016.10.17 |

| "나치 전투기 50대 터키 땅 속에서 발견" (0) | 2016.10.15 |