(조선일보 2016.10.31 김은경 한국전통조경학회 상임연구원)

김은경 한국전통조경학회 상임연구원

중학생 때였다. 굵고 연한 베이지색 실로 짠 카디건을 입고 다니는 친구가 있었다. 그 옷이 부러웠다.

우리 할머니는 왜 저렇게 예쁘게 못 뜨는 걸까? 원망하는 마음이 들면서 솜씨 좋은 할머니를 둔 친구가 부러웠다.

친구 옷도 나처럼 할머니가 떠서 만들어준 옷인 줄 알았다. 할머니가 돌아가신 후 더 이상 뜨개질한 옷을 입지 못했다.

친구 옷은 가게에서 샀지 할머니가 떠서 만든 옷이 아니란 것도 한참 뒤에 알았다.

할머니는 가을이면 옷을 만드셨다. 먼저 삼촌이 입던 옷, 우리 4남매가 입다 낡은 옷을 골라 놓으셨다.

그러고 낡아서 해진 옷을 풀기 시작했다. 옷을 푸는 일이 재미있었다.

실을 풀 때 실 먼지가 나는 것도 좋았고 촘촘히 짜인 올이 잘 풀리는 것도 재미있었다.

심하게 꼬인 실을 풀고 나면 뭔가 해결했다는 느낌에 뿌듯했다. 풀지 못하는 실은 끊고 이어 묶어야 했다.

낡은 실이 변할 때가 있었다. 할머니는 주전자로 물을 끓여 풀어낸 실에 김을 쐬는 일을 하셨다.

꼬불꼬불하던 실이 김을 쏘이면 발효하는 것처럼 부풀고 넓어져 쓸 만한 실로 변했다.

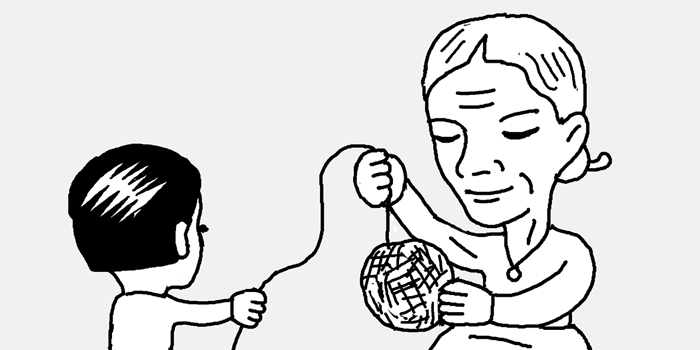

그것을 감아 동그란 실 뭉치로 만들면 할머니의 옷 만들기 준비는 끝이 났다.

할머니가 대나무 바늘로 실을 뜨다 보면 실이 옷으로 변하기 시작했다. 빨리 완성된 옷을 입고 싶었다.

그렇게 며칠이 지나면 실 뭉치는 줄고, 옷은 완성되어 갔다. 그렇게 할머니는 내복도 떠주시고 조끼도 만들어 주셨다.

그중 가장 좋아한 옷이 있었다. 실이 모자라 왼팔에 다른 색을 배합하고 소매를 좁게 만든 옷.

진한 청색에 파란색 줄무늬를 넣은 뜨개옷이었다. 그게 할머니가 마지막으로 만들어 주신 옷이었다.

더 오래 사셨으면 그 옷은 또 다르게 변신했을 것이다.

덕수궁 옆 정동길에 손뜨개로 만든 옷 입은 나무들이 있다.

누군가의 손끝에서 실 뭉치가 옷으로 변해 나무를 안아주고 있다.

나무가 입은 옷을 보면서, 어린 시절 한 장면이 떠오른다.

실이 옷으로 변하는 그 순간을 보려고 할머니 곁에 턱 괴고 앉아 있던 나와, 아직은 너무 젊은 나의 할머니가 보인다.

'人文,社會科學 > 日常 ·健康' 카테고리의 다른 글

| [글로벌 포커스] 韓中日 지도자 삼국지 (0) | 2016.11.02 |

|---|---|

| [이상곤의 실록한의학]왕의 다이어트 비방 ‘우전차’ (0) | 2016.10.31 |

| 가을이면 생각나는 이성은…남성 "옛 애인", 여성은? (0) | 2016.10.31 |

| [배영대의 지성과 산책] 최재천 국립생태원장 ② - "문·이과 통합 교육 이럴 바에는 안하는 게 낫다" (0) | 2016.10.26 |

| 심부근육 약하면 통증·관절염 위험 (0) | 2016.10.26 |