(조선일보 2019.09.30 한현우 논설위원)

저주는 고대로부터 동서양을 막론하고 남의 흉사(凶事)를 비는 수단이었다.

무슨 일이 잘 안될 때 저주 탓으로 돌리는 건 요즘도 흔한 심리다. 스포츠 경기, 특히 야구에서 이런 경우가 많은데

메이저리그 보스턴 레드삭스가 베이브 루스를 트레이드한 뒤 85년간 우승하지 못했다는 '밤비노(루스의 애칭)의 저주'와

한국 프로야구에서 김성근 감독을 경질한 팀은 부진을 겪는다는 '김성근의 저주'가 유명하다.

이런 저주는 안타까운 팬들의 상상 속 산물이지만 실제 저주는 개인적으로 은밀하게 이뤄진다.

▶저주는 어떤 물건을 매개로 한 의식(儀式) 형태로 할 때 효과적이라는 믿음은 고대 이집트 때부터 있었다.

람세스 3세의 정적들이 람세스 모양 밀랍 인형을 만들어 저주했다는 기록이 있다.

이런 주술적 풍습은 '부두 인형'이라는 저주 인형으로 이어졌다.

헝겊 인형에 저주할 대상의 손톱이나 머리카락을 넣고 바늘로 찌르면 그 대상에게 고통이 전해진다는 미신이다.

▶TV 사극들은 조선시대 장희빈이 인현왕후를 죽이려고 저주 인형을 만들어 활로 쐈다고 묘사한다.

역사적 근거가 없는 각색이지만 우리나라 대중문화에도 저주 인형이 있음을 보여준다.

사실 동양에서 인형을 만들어 바늘로 찌르는 저주는 일본 대중문화에서 자주 등장한다.

프랑스에서는 사르코지 전 대통령을 닮은 저주 인형이 출시된 적도 있다.

2008년 한 출판사가 사르코지 인형을 내놓고 대통령이 문제를 일으키지 않게 하려면 어디를 바늘로 찔러야 하는지

알려주는 설명서도 첨부했다. 이 인형을 두고 대통령과 출판사가 법정 싸움까지 벌였다.

▶우리나라 전통 풍속의 저주 인형은 '제웅'이라는 인형이다.

정월 대보름 전날 짚으로 인형을 만들어 그해 액운(厄運)이 있는 사람 옷을 입히고 이름과 생년을 적어 길에 버리면

그걸 주워가는 사람에게 액이 옮겨간다는 풍습이다.

누구를 저주하려고 인형을 만든 게 아니라 저주를 피하려고 만든 셈이다.

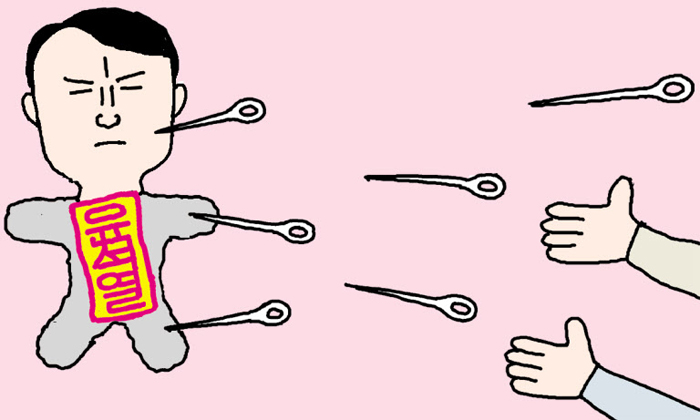

▶헝겊 인형 속에 윤석열 검찰총장의 이름을 빨간색으로 적은 종이를 넣고 핀으로 찌르는 저주 인형 사진이

정권 지지층 사이에서 돌고 있다고 한다.

윤 총장이 피로 누적으로 링거를 맞았다는 보도에 "저주가 효과를 봤다"고 환호하기도 했다.

일본 속담에 "남을 저주하려면 구멍 두 개부터 파라"는 말이 있다.

이 구멍은 묏자리를 말하는데 남에게 한 저주는 자신에게 돌아오기 마련이라는 뜻이다.

이 때문에 무속인들도 절대 누굴 저주하는 부적은 써주지 않는다고 한다.

대통령은 '통합과 공존의 나라'를 약속했지만 지금 우리나라엔 저주가 넘치고 있다.

'時事論壇 > 橫設竪設' 카테고리의 다른 글

| [우리말 톺아보기] '꼰대'를 아시나요 (0) | 2019.10.03 |

|---|---|

| [동서남북] "사람이 먼저라더니 조국만 사람이냐" (0) | 2019.10.02 |

| [데스크에서] 대깨문, 아나문, 나팔문 (0) | 2019.09.29 |

| [만물상] 세계 민주주의의 위기 (0) | 2019.09.29 |

| [한마당-배병우] 성장률 1%, 금리 0% 시대 (0) | 2019.09.28 |