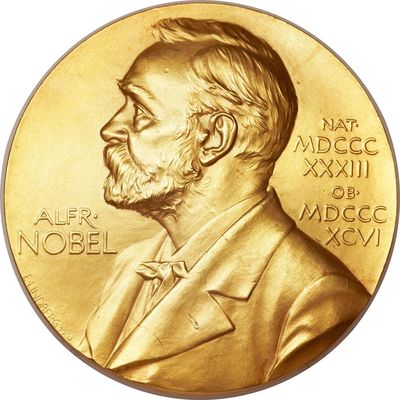

2016년 노벨상이 시작된다. 3일 생리·의학상에서부터 4일 물리학상, 5일 화학상으로 이어진다. 이맘때면 한국 과학자들은 ‘가슴앓이’를 한다. 20 대 0. 일본과 한국의 노벨 과학상 성적이다. 일본은 1949년 유카와 히데키가 노벨 물리학상을 처음 받은 이래 20명의 수상자를 배출했다. 21세기 들어서만 13명이다. 미국 다음으로 많다. 우리나라 국내총생산(GDP) 대비 연구개발비가 세계 1위라는 것도 과학자들에겐 부담이다. 일본의 연구개발 투자액이 우리의 3배라는 건 별로 위안이 되지 않는다.

하지만 과학에서 한-일전 식의 비교가 합당한지 살펴볼 일이다. 일본의 첫 수상 시점이 노벨상이 출범한 지 48년 만이라는 점이 착시를 일으킨다. 일본 의학자인 기타사토 시바사부로는 이미 1901년 첫 노벨 생리·의학상 최종 후보에 올라간 바 있다. 운명의 장난처럼 스웨덴 카롤린스카의대 교수회가 재심을 요청해 애초 후보에서 빠져 있던 에밀 폰 베링에게 수상의 영광이 돌아갔다. 이후에도 세균학자 노구치 히데요, 인공 발암을 최초로 성공시킨 야마기와 가쓰사부로, 비타민의 발견자 스즈키 우메타로 등 숱한 일본 과학자들이 1949년 이전에 노벨상 후보에 올랐음이, 50년 뒤에 공개되는 노벨상 선정 과정 자료에서 드러났다.

많은 노벨상 수상자들은 상을 받기 전 ‘프리 노벨상’이라 불리는 주요 국제상을 받는다. 대표적인 상이 울프상과 앨버트 래스커상이다. 2002년 노벨 물리학상을 받은 고시바 마사토시는 2000년에 울프 물리학상을 받았으며, 2001년 노벨 화학상을 받은 노요리 료지는 같은 해 울프 화학상을 받았다. 또 2012년 노벨 생리·의학상을 받은 야마나카 신야는 2009년 래스커상을 받았다. 이들 상을 받은 국내 연구자는 아직 없다. 노벨상에는 ‘기다림의 미학’이 필요하다.

이근영 선임기자

'人文,社會科學 > 科學과 未來,環境' 카테고리의 다른 글

| [과학책을 읽읍시다] <3> 핫존…에볼라 바이러스에 대한 '진압'의 기록 (0) | 2016.10.04 |

|---|---|

| 노벨생리의학상 '자가포식' 연구 오스미..日 2년연속 수상/노벨상은커녕… 국내 의대논문 세계 346위 (0) | 2016.10.03 |

| [최형섭의 세상을 상상하는 과학] 한반도 역사 속 1644회 흔들림, 그래도 '지진 안전지대'인가 (0) | 2016.10.02 |

| [한삼희의 환경칼럼] 기후가 점프하다 (0) | 2016.10.02 |

| 한국, 판 경계면 아니라 다행?… ‘불의 고리’ 밖 지진피해 더 컸다 (0) | 2016.09.30 |