(조선일보 2017.03.28 안용현 국제부 차장)

베이징 동쪽 번화가인 싼리툰(三裏屯)에는 '자오룽(兆龍)'이란 간판을 단 호텔이 있다.

베이징 동쪽 번화가인 싼리툰(三裏屯)에는 '자오룽(兆龍)'이란 간판을 단 호텔이 있다.

개혁·개방 초기인 1985년 문을 연 특급 호텔이다. '자오룽'이란 호텔명은 당시 홍콩 선박 왕이던

바오위강(包玉剛)의 부친 이름(包兆龍·바오자오룽)에서 따온 것이다. 저장성 출신인 바오 부자는

1949년 초 공산화를 피해 홍콩으로 이주했다. 이후 선박·해운업으로 큰돈을 벌었다.

1980년대 덩샤오핑은 홍콩과 관련한 두 가지 문제를 놓고 머리를 싸매고 있었다.

하나는 개혁·개방에 필요한 홍콩 자본 유치였고, 다른 하나는 1997년으로 다가온 홍콩 반환 문제였다.

덩은 복권 직후인 1978년 4월 국무원(내각) 산하에 홍콩사무판공실을 설치한 뒤 홍콩인과 접촉 면을 넓혀갔다.

바오 부자도 그 과정에서 만났다. 중국 현대화에 관심이 많던 바오위강은 1980년 여유(관광)총국장을 만나 1000만달러짜리

수표를 내밀며 "베이징에 현대식 호텔을 지어주겠다"고 했다.

조건은 단 하나. 아버지 이름을 호텔명으로 해달라는 것이었다. 그러나 수표를 받으려는 공무원이 없었다.

당시 베이징은 문화대혁명의 상처가 깊었다. 홍위병이라도 부활한다면 자본가 이름을 딴 호텔을 허가해준 공무원은

모두 죽은 목숨이었다. 덩샤오핑이 직접 나서야 했다. 그는 "홍콩 돈도 안 받으면 누가 중국을 믿고 투자하겠는가"라며

1983년 '자오룽호텔' 이름을 손수 붓으로 써줬다.

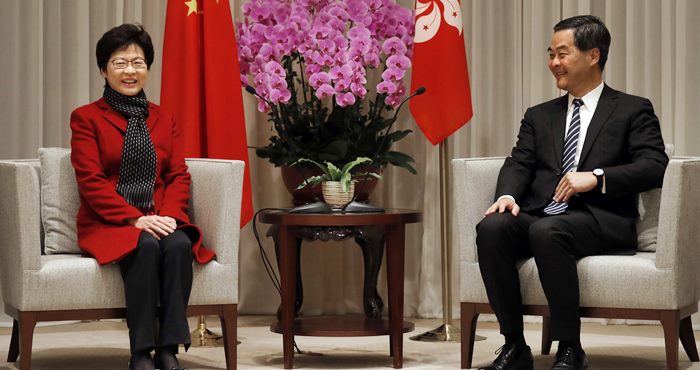

전날 실시된 홍콩 차기 행정장관 간접선거에서 압도적인 표차로 당선된 친중국파 캐리 람 전 홍콩 정무사장(총리격·왼쪽)이

27일(현지시각) 홍콩 정부청사에서 렁춘잉 현 행정장관과 만나 환담하고 있다. /AP 연합뉴스

그 무렵 홍콩인은 불안했다. 홍콩 반환 후에도 정치적 자유와 재산권을 보장받을지 불투명했다.

그들은 1950년대 공산당이 "협조하는 상공계 인사는 잘 대해 주겠다"고 약속해 놓고도 재산을 몰수했던 역사를 떠올렸다.

덩샤오핑이 1982~84년 영국과 홍콩 반환을 협상하면서 '일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제)'

'항인치항(港人治港·홍콩인이 홍콩 통치)' '고도자치(高度自治·높은 수준 자치)' 등 3원칙을 약속했을 때도 홍콩인은

반신반의했다. 그러나 1985년 자오룽호텔 개관식에 덩이 당 지도부 10명과 함께 참석한 것을 보고 중국을

한번 믿어보자는 홍콩인이 하나 둘 늘었다. 덕분에 1997년 홍콩 반환은 큰 저항 없이 이뤄졌다.

26일 홍콩 수반인 행정장관 선거에서 예상대로 중국 공산당이 점찍은 여성 후보 캐리 람이 당선됐다.

행정장관은 홍콩인이 직접 뽑지 않고, 공산당이 사실상 구성하는 1200명의 선거위원이 뽑는다.

2014년 '우산혁명'이 홍콩을 휩쓴 주된 이유도 "2017년부터 홍콩인이 직접 행정장관을 뽑게 해주겠다"고 했던 중국이

끝내 그 약속을 저버렸기 때문이다. 일부 친중파를 제외한 홍콩인은 이제 중국의 약속을 더는 믿지 않는다.

작년 반중(反中) 정당이 집권한 대만도 마찬가지 분위기다.

그런데도 한국에는 동맹국 말보다 중국의 말을 더 믿고 싶어하는 사람들이 있다.

'자오룽호텔'을 지어준 바오 부자가 다시 살아난다면 우리에게 어떤 말을 해줄까?

'時事論壇 > 中國消息' 카테고리의 다른 글

| 美서 돌아온 中천재들, 극초음속機·스텔스 잠수함 만든다 (0) | 2017.03.30 |

|---|---|

| [홍수용의 다른 경제]中의 사드 보복, 사드 때문만일까 (0) | 2017.03.29 |

| 中 교수 "북한은 잠재적 敵.. 한국은 친구일 수 있다" (0) | 2017.03.26 |

| 파룬궁이란? 중국에서 탄압받아 “강제 장기적출 피해” (0) | 2017.03.21 |

| 홍콩 언론 “중국 北 제재 않는 진짜 이유…한국과 국경선 맞댈 것 우려” (0) | 2017.03.20 |