(조선일보 2019.02.20 이한상 대전대 역사문화학과 교수)

1992년 6월 26일 국립광주박물관 조현종 학예사와 장제근·은화수 연구원은

1992년 6월 26일 국립광주박물관 조현종 학예사와 장제근·은화수 연구원은

광주 신창동에서 발굴을 시작했다. 1963년 발굴된 '신창동 옹관묘' 주변에 문화재

조사 없이 도로가 난다는 사실을 인지한 조 학예사는 관계 기관에 강력히 항의했다.

이미 중장비로 공사를 하고 있었지만 가까스로 공사를 중지시킬 수 있었다.

길이가 250m에 달하는 도로 부지 전체를 발굴할 수 없었기에 몇 지점을 선정해

파보기로 했다.구릉 사이에 자리한 골짜기의 경우 일부분을 바둑판처럼 구획한 다음

한곳 한곳 조심스레 파 들어갔다.

교란된 겉흙을 먼저 제거하고 1m가량 파 들어가니 밝은 색조의 단단한 흙이 나타났다.

그곳에서 멈출까 잠시 고민했지만 조금 더 파보기로 했다.

단단한 층을 걷어내자 암반층이 나오리란 예상과 달리 펄이 있었다.

꽃삽으로 펄을 조금씩 걷어내자 빗, 칼자루, 괭이, 싸리비 등 목제품과 함께

불탄 쌀과 벼 껍질이 곳곳에서 발견됐다. 목제품은 방금 공방에서 만든 것처럼 보존상태가

완벽했다. 조사원들은 귀중한 유적을 찾았음에 환호했지만 막대한 양의 목제품을 제대로

수습해 보존 처리할 여건이 갖추어져 있지 않아 발굴을 중단할 수밖에 없었다.

이 유적은 곧 국가 사적으로 지정됐고 도로는 우회하기로 했다.

차근차근 준비한 끝에 1995년부터 연차 발굴을 시작했다.

옻칠한 칼집, 부채자루, 신골, 수레 부품, 활, 발화구(發火具), 문짝, 비단 조각 등

미지의 세계를 알려주듯 새로운 유물들이 쏟아졌다.

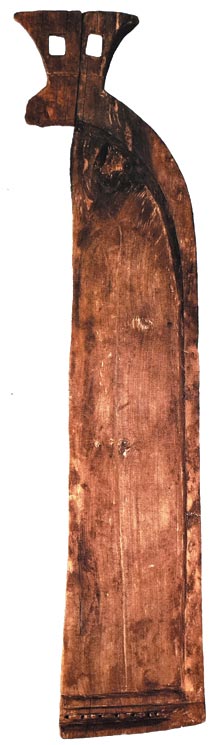

특히 1997년에 발굴된 현악기는 가야금의 원형을 추정해볼 수 있는 귀중한 자료였다.

또한 토양 샘플에선 기생충 알이, 퇴적층에선 여러 구의 인골이 발견됐다.

신창동에 자리한 작은 연못은 마치 '타임캡슐'처럼 수많은 유기물을 2000년 이상

안전하게 품고 있다가 고스란히 토해냈다.

그리고 당시 사람들이 야트막한 언덕에 모여 살며 벼농사를 지었음을,

그들 가운데 일부는 비단옷을 입고 수레를 타거나 현악기를 연주했음을

우리에게 알려주었다.

'人文,社會科學 > 歷史·文化遺産' 카테고리의 다른 글

| "백제 무왕이십니다"..뼛조각에 학자들 고개 숙이다 (0) | 2019.02.25 |

|---|---|

| 고령 가야 고분의 순장자는 왜 금동관을 썼을까 (0) | 2019.02.24 |

| [숨어 있는 세계사] "호주를 하얗게"… 1970년대까지도 유색인종 이민 막았죠 (0) | 2019.02.14 |

| [이한상의 발굴 이야기] [60] 칠지도 만든 백제의 기술력 (0) | 2019.02.13 |

| [숨어 있는 세계사] 아마추어 고고학자가 찾아낸 그리스 서사시의 진실 (0) | 2019.02.12 |