(출처-조선일보 2016.01.30 김성현 기자)

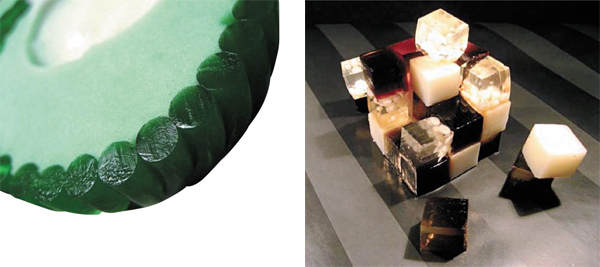

[사회학·화학·여행으로 보는 '음식 이야기' 3권]

美 사회학자·저널리스트, '음식의 세계화' 이면 파헤쳐

대농장서 기른 곡식과 육류… '저가 사이클' 일으키며 小農의 몰락 낳아

佛 화학자·요리사, 연한 스테이크의 비밀 등 과학적 관점서 요리 살펴

|

|

|

값싼 음식의 실제 가격 마이클 캐롤런 지음 | 부엌의 화학자 라파엘 오몽·티에리 막스 지음 | 식탁 위의 세상 켈시 티머먼 지음 |

'먹방(먹는 방송)'과 '쿡방(요리 방송)'의 열기가 뒤늦게 출판계로 번진 것일까.

사회학과 화학, 여행 등 다양한 관점에서 음식을 조명한 책들이 쏟아지고 있다.

비록 미국·프랑스 등 외서(外書) 중심인 건 아쉽지만 우리의 한 끼 식사를 차분하게 돌아볼 기회라는 점에서 반갑다.

미국 콜로라도주립대 사회학과 교수인 마이클 캐롤런의 '값싼 음식의 실제 가격'은 제목처럼 저가 음식의 생산과 유통 과정을

사회학적 관점에서 분석한 책이다. 저자는 서문에서 '식료품점과 패스트푸드점, 가정의 부엌 찬장을 가득 채우고 있는

저가(低價) 가공 식품이 과연 바람직한 것일까'라는 질문을 던진다. 미국 정부의 농업 보조금을 받고 대농장에서 재배한

옥수수와 콩은 소와 돼지, 닭의 사료로 들어간다. 공장식 축산업계는 이런 방식으로 운영비를 줄이고 저가 육류를 쏟아낸다.

곡식과 육류의 '저가 사이클'은 패스트푸드와 가공 식품의 가격 인하로 이어진다.

문제는 그다음이다. 이렇게 자본 집약적인 패스트푸드와 가공 식품들은

전통적인 가내 노동에 바탕을 둔 전 세계 소농(小農)을 무너뜨리는 결과를 낳는다.

나이지리아는 1960년대 식량 자족 국가였지만, 23년 뒤에는 총수입의 25%가량이 밀을 수입하는 데 쓰였다.

아이티는 1986년 이전까지 쌀을 거의 수입하지 않았지만,

무역 자유화 조치 이후 2008년에는 세계 3위의 미국 쌀 수입국이 됐다.

저자의 비판적 시각은 한 달 내내 삼시 세 끼 햄버거만 먹은 뒤 일어나는 몸의 변화를 기록했던 모건 스펄록 감독의

다큐멘터리 '슈퍼 사이즈 미(Super Size Me)'와도 닮아 있다.

식품을 바라보는 관점을 '저렴한 가격'에서 '적절한 가격'으로 바꿔야 하며, 더 많은 '식품 접근성'과 '식사 다양성' 같은

개념을 추가해야 한다는 저자의 결론은 긴 여운을 남긴다.

미국의 사회학자가 '식탁의 정의'를 고민할 때 프랑스의 화학자와 요리사는 식탁에서도 '과학과 예술의 결합'을 꿈꾼다.

프랑스 파리 11대학교 연구 교수인 화학자 라파엘 오몽과 스타 요리사 티에리 막스가 공저(共著)한 '부엌의 화학자'는

과학적 관점에서 요리를 사고한 크로스오버 저작이다.

'전자레인지에서 달걀을 돌리면 폭탄처럼 터지는 이유는 달걀의 수분 때문이며, 달걀 하나에 들어가 있는 수분 35g은

수증기로 바뀌면 고무풍선 35개의 효과를 낼 수 있다'는 구절처럼 과학과 담쌓고 지냈던 문외한(門外漢)들도 귀가 솔깃할

사례가 많다. 센 불에서 한 번만 뒤집는 비법으로 고기를 구우면 '겉은 바삭바삭하고 노릇하면서 속은 촉촉하고 연한

스테이크'를 맛볼 수 있지만, 약한 불에서 오래 구우면 '신발 깔창 같은 스테이크를 먹어야 한다!'는 구절엔

포복절도(抱腹絶倒)한다.

삶은 달걀이나 스테이크 하나를 놓고서도 수십 페이지씩 이야기를 끌어갈 수 있는 저자들 입심에 연신 혀를 내두르게 된다.

안데스 산맥의 고산지대에서 커피 따는 체험을 하는

안데스 산맥의 고산지대에서 커피 따는 체험을 하는

‘식탁 위의 세상’의 저자 켈시 티머먼. /부키 제공

프랑스식 식탁의 현란한 마술에 감탄을 멈추지 못하다가

미국 저널리스트의 현장 기록으로 돌아간다.

켈시 티머먼의 '식탁 위의 세상'은 '나는 어디에서 먹는가(Where Am I Eating)'라는

원제가 보여주듯 우리가 먹는 음식의 산지(産地)를 직접 탐방한 여행기다.

'우리 집 냉장고는 칼로리의 유엔(UN)이자 우리 집 옷장만큼 세계화되고 있다'는

저자의 문제의식은 '값싼 음식의 실제 가격'과도 흡사하다.

하지만 이 책의 결정적인 차이점은 저자 특유의 행동주의다.

저자는 '세계 식품의 사슬을 되짚어가려 한다'는 취지로 식량 생산의 현장 속으로

직접 뛰어든다. 콜롬비아산 커피를 확인하기 위해 안데스 산맥의 고산지대에서

커피나무에 필사적으로 매달려서 커피 따는 체험을 하는 건 애교에 가깝다.

바닷가재를 잡기 위해 니카라과의 앞바다에 들어갔다가 깊은 곳에서 잠수할 때

체내에 질소가 축적되는 '심해(深海) 황홀증'으로 잠시 정신을 잃기도 한다.

저자의 못 말리는 좌충우돌에 혀를 끌끌 차다가도 책임감 있고 윤리적인 소비를 강조하는 결론에는 고개를 끄덕이게 된다.

"소비자는 식료품점에서든 음식점에서든 '나는 어디서 먹는가?'라고 자문하고 먹는 일에 대해

책임 있는 결정을 내려야 한다"는 것이다.

연달아 세 권을 읽다 보니 먹는 일에 대해 이렇게 오래 고민해본 것도 오랜만이라는 생각이 들었다.

'人文,社會科學 > 책·BOOK' 카테고리의 다른 글

| 易地思之 못하는 태도, 그것이 바로 '惡의 참모습' (0) | 2016.01.31 |

|---|---|

| "밤마다 어슬렁거리던 인왕산 호랑이, 조선의 큰 골칫거리였죠" (0) | 2016.01.30 |

| [김대식의 북스토리] 거장과 마르가리타 (0) | 2016.01.27 |

| [김대식의 북스토리] 지옥은 다름아닌 타인들이다 (0) | 2016.01.26 |

| [김대식의 북스토리] 위대한 질문들 (0) | 2016.01.24 |