(조선일보 2016.10.03 김은경 한국전통조경학회 상임연구원)

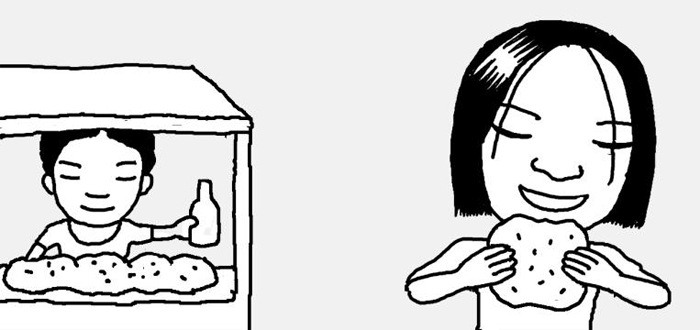

동네 마트 앞에 작은 재래시장이 있다. 시장 한편에서 술빵을 판다.

동네 마트 앞에 작은 재래시장이 있다. 시장 한편에서 술빵을 판다. 앞을 지날 때마다 망설인다.

콩이 큼직하게 박힌 술빵을 사다가 콩만 파내고 먹을까, 노란 옥수수 술빵을 살까.

그러다가 엄마가 만든 말간 술빵을 떠올리며 그냥 지나쳤다.

어린 시절엔 특별한 간식이 없었다. 엄마가 만들어준 빵에서 나는 냄새가 좋았다.

어린 시절엔 특별한 간식이 없었다. 엄마가 만들어준 빵에서 나는 냄새가 좋았다.

구수하면서도 시큼한 향이 났다. 그런 향이 나는 이유가 무엇인지 궁금해하지 않았다.

엄마가 어떤 재료로 어떤 과정을 통해 빵을 만드는지는 중요하지 않았다.

막걸리가 들어간다는 것은 나중에 알았다.

엄마의 술빵은 밀가루에 막걸리와 약간의 소금을 넣어서 반죽한 것이다.

엄마의 술빵은 밀가루에 막걸리와 약간의 소금을 넣어서 반죽한 것이다.

그렇게 반죽한 후 엄마는 안방 아랫목에 이불을 덮어서 한참 두었다.

그 뒤 찜기에 베 보자기를 깔고 고루고루 둥글게 편 후 큰 솥에 넣었다. 그 흔한 콩 고명도 넣지 않았다.

시간이 조금 지나면 연탄아궁이 위에 걸린 큰 솥에서 김이 오르고 맛있는 냄새가 났다.

잘 익은 술빵을 먹기 좋은 크기로 잘라 뒷집 봉재 할머니께도, 앞집 철용이네 집에도 가져다 드렸다.

심부름은 내가 할 때도, 동생들이 할 때도 있었다. 가까운 거리였지만 심부름 가기 싫었다.

서둘러 빵을 먹고 싶었다. 쏜살같이 배달한 후에 술빵을 먹었다. 폭신한 식감이 좋았고 무엇보다 맛있었다.

요즘은 간식거리가 넘쳐난다. 40년이 지났지만 나는 여전히 술빵을 좋아한다.

투박한 생김새에 밍밍한 그 맛을 좋아한다. 자극적이지 않아서 언제 먹어도 질리지 않는 맛이다.

시간이 지나도 변하지 않는 것들이 있어서 좋다.

빠른 속도로 변하는 세상에서 그 맛을 이어가고 있는 술빵처럼 말이다.

여전히 그 맛을 기억하고 찾는 이들이 있다.

오늘은 콩이 박힌 술빵을 사고 다음에는 옥수수 술빵을 사야겠다.

엄마가 한 맛은 아니지만 술빵은 술빵이니까.

'人文,社會科學 > 日常 ·健康' 카테고리의 다른 글

| [일사일언] 철수와 영수 (0) | 2016.10.04 |

|---|---|

| [이상곤의 실록한의학]세종이 대장경판과 바꿀 뻔한 약재, 침향 (0) | 2016.10.03 |

| 아스피린의 놀라운 활용법 8가지 (0) | 2016.09.30 |

| 자살충동 시달리던 美퇴역군인..개가 손을 내밀었다 (0) | 2016.09.29 |

| [일사일언] 한국의 情, 할머니 (0) | 2016.09.29 |