중앙일보 2015-5-29

제주도에 한라산 말고도 368개 화산이 더 있다는 걸 안 것은, 13년 전 한 사내를 만나고 나서였다. 그는 18년 동안 중산간 지역이라고 불리는 오름 군락에 틀어박혀 사진을 찍었다고 했다. 몹쓸 병에 걸린 그는 용눈이오름의 곡선이 어떻고, 삽시간의 황홀이 어떻고 하는 얘기를 힘겹게 들려줬다. 그의 오름 사진을 바라보다 세상의 중심이 내가 아니란 걸 알았다. 세상에는 큰 산만 있는 게 아니라 작고 낮은 산도 많다는 걸, 산이 되지 못하고 오름으로 사는 인생이 더 많다는 걸 깨달았다.

.

.

5월 29일 오늘은 사진작가 고(故) 김영갑(1957∼2005)이 죽은 지 10년째 되는 날이다. 생전의 그가 사랑했던 제주의 오름을 찾아다녔다. 제사상에 술 한 잔 올리는 마음으로 오름을 올랐다. 나를 닮은 산이 많아서 편안했다.

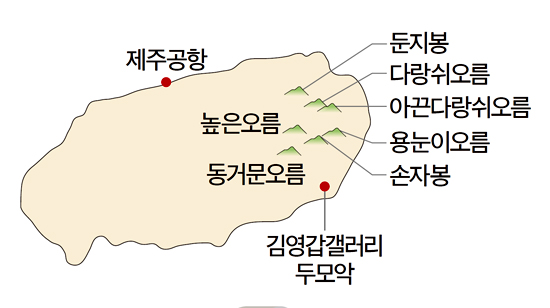

김영갑 10주기, 제주 동부 오름 올라 보니 오름은 제주 방언이다. 기생화산이 정확한 이름이다. 한라산이 분화할 때 함께 터진 작은 화산 분화구를 가리킨다. 제주도에는 368개의 오름이 있다고 알려져 있다. 이 중에서 사진작가 김영갑(1957∼2005)이 사랑한 오름은 제주 동부 중산간 지역에 집중돼 있다. 흔히 ‘오름밭’이라고 부르는 동부 오름 군락을 김영갑갤러리 ‘두모악’의 박훈일(45) 관장과 함께 사흘 동안 헤집고 다녔다. 박 관장은 김영갑의 제자이자, 사진작가다. 김영갑이 죽고서 갤러리 살림을 맡고 있다.

제주 중산간을 다시 생각한다. 이름은 산간(山間)이지만, 해발고도는 기껏해야 100m 언저리인 낮은 땅이다. 남한 최고봉 한라산(1950m)에 비하면 이름에 ‘산’이 들어간 꼴이 무색할 따름이다. 그래도 중간에 걸친 산간지역이라는 의미는 분명하다. 한라산이 폭발하면서 형성된 드넓은 대지가 여기 중산간이어서다. 허구한 날 구름에 가린 한라산 자락이 신의 영역이고, 띄엄띄엄 마을이 들어선 해안이 사람의 터라면 중산간은 두 개의 세계를 잇는 ‘중간계’라 할 수 있다.

되짚어 보면 중산간은 오래전부터 중간계의 역할을 했다. 갯가에 사는 제주 사람들은 중산간에 올라 물을 구했고 약초를 캤다. 중산간 양지바른 터에 당근과 유채 따위를 심었고, 중산간 오름 자락에 소나 말을 풀어서 키웠다. 제주에서는 사람이 죽어도 중산간에 올랐다. 돌담을 두르고 유택(幽宅)을 지었다. 무덤이라 쓰지 않고 유택이라고 쓴 이유가 있다. 산 사람의 집에 친 돌담보다 죽은 사람의 집을 에운 돌담이 더 정갈하다. 제주 사람의 삶과 죽음이 여기 중산간에서 엉키고 섞인다. 시인 이성복이 중산간 오름밭을 헤매다 가난했던 제 어린 시절을 토해낸 것도 중산간의 자연에서 결국 사람의 냄새를 맡았기 때문이다(이성복의 『오름 오르다』에서 인용).

흔히 오름밭이라고 불리는 중산간은 제주에 크게 두 곳이 있다. 하나가 한라산 서쪽에 있고, 다른 하나가 한라산 동쪽에 있다. 서부 오름 군락을 대표하는 오름이라면 정월대보름에 들불을 놓는 새별오름을 들 수 있다. 제주공항에서 중문으로 가는 1135번 지방도로를 타면 오른쪽으로 보이는 잘생긴 삼각형 모양의 화산이 새별오름이다.

비안개에 파묻힌 용눈이오름.

동부 오름 군락에는 김영갑이 사랑한 용눈이오름이 있다. 용눈이오름은 용이 누워있는 듯한 모습이라고 해서 붙은 이름이다. 여러 분화가 동시에 일어나면서 화산이 원뿔형을 이루지 못하고 기형적인 모습을 띄게 됐다. 바라보는 각도에 따라 용눈이오름은 전혀 다른 모습으로 비친다. 능선이 빚어내는 곡선은 차라리 육감적이다. 생전의 김영갑이 용눈이오름의 물결치는 곡선을 보고 “오르가슴을 느낀다”고 적었던 까닭이다(김영갑의 『그 섬에 내가 있었네』에서 인용).

용눈이오름은 현재 가장 유명한 오름 여행지다. 용눈이오름 어귀에 레일바이크 시설까지 들어섰을 정도다. 레일바이크는 원래 폐선로를 활용한 놀이시설인데, 제주도는 열차의 역사가 없는데도 이 중산간 들녘에 레일바이크 철로를 깔았다. 4인승 이용료가 4만8000원이었다.

용눈이오름을 처음 오른 게 2003년이었다. 물론 김영갑이 가보라고 했다. 그때는 소가 오름의 주인이었다. 분화구 주변이 온통 소똥 천지였다. 탐방로는커녕 진입로도 없어서 철조망 구석에 만들어놓은 작은 공간을 겨우 통과해 오름을 올랐다. 지금은 코코넛 껍질로 만들었다는 네트가 탐방로를 따라 길게 이어져 있다. 길은 달라졌지만, 용눈이오름에 드리운 안개는 여전했다.

김영갑이 루게릭 병에 걸려 더 이상 사진을 찍지 못할 때 가장 선명하게 떠오른 곳은 의외로 둔지봉 주변이었다고 한다. 비자림 서쪽에 있는 둔지봉은 거의 알려지지 않은 오름이다. 다랑쉬오름처럼 훤칠하지도 않고, 용눈이오름처럼 매끈하지도 않아 딱히 매력이 없는 오름이다. 그런데도 김영갑은 둔지봉을 말했다.

그가 말한 풍경은 사실 둔지봉이 아니었다. 둔지봉 남서쪽 기슭에서 바라본 중산간이었다. 돌담 반듯한 제주 사람의 유택 너머로 드넓은 들판이 펼쳐지고 들판 너머로 크고 작은 오름이 돋은 풍경이었다. 김영갑은 이 장면을 “제주의 정체성을 담은 풍경”이라고 표현한 바 있다(2004년 김영갑의 잡지 기고문에서 인용).

둔지봉 기슭에서 바라다본 오름 군락. 왼쪽부터 다랑쉬오름.돛오름, 동거문오름, 높은오름.

지난 19일 둔지봉 주변에서 일출을 맞았다. 전날에는 온종일 비를 맞으며 돌아다녔는데 이날 만큼은 하늘이 맑았다. 어둠이 사위자 남쪽으로 오름의 윤곽이 드러났다. 다랑쉬오름, 돛오름, 동거문오름, 높은오름이 새벽 안개를 헤치고 차례로 모습을 드러낼 때는 가슴 밑에서 뜨거운 무언가가 올라오는 것 같았다. 생전의 김영갑이 말했던 “삽시간의 황홀”을 느낀 기분이었다(김영갑의 『섬에 홀려 필름에 미쳐』에서 인용).

동거문오름 자락에서 바라본 다랑쉬오름. 동거문오름에는 소를 풀어 키우는 목장이 있다.

김영갑은 1982년 제주도에 처음 내려왔다. 3년 뒤에는 제주도에 정착했고, 내내 사진을 찍고 살다가 2000년 루게릭병 판정을 받은 뒤로 카메라를 내려놨다. 김영갑이 사진에 담은 중산간은 90년대 모습이 대부분인 셈이다. 이 둔지봉 자락에서 생전의 김영갑이 바라봤던 장면이 재현됐다. 고맙게도 둔지봉 주변은 아직 개발의 여파가 미치지 않았다. 제주 본연의 모습을 간직한 중산간에서 생전의 김영갑은 편안함을 느꼈고, 생전의 김영갑을 기억하는 여행기자는 고마움을 느꼈다.

고 김영갑의 작품. 손자봉을 바라보고 찍었다.

손자봉을 넘으니 초원 너머로 소가 노니는 오름이 시야에 들어왔다. 동거문오름(동거문이오름·동검오름·거미오름으로도 불린다)이었다. 동거문오름 동쪽 기슭은 완만했다. 노란 개민들레와 하얀 찔레꽃이 만발한 이 야트막한 언덕에서 소 수백 마리가 유유히 풀을 뜯고 있었다. 소들 사이에 자리를 잡고 앉았다. 멀리 성산일출봉이 내다보였고, 왼쪽으로 구름이 다랑쉬오름을 핥고 지나갔다. 아주 오래된 기억 같은 풍경 안에 갇힌 것 같았다. 귓가를 간질이는 바람소리와 함께 온갖 새 소리가 들려왔다. 스르르 잠이 밀려왔다. 하늘의 그가 건넨 선물 같은 장면이었다.

●여행정보=제주도 동부 오름 군락을 찾아가는 건 어렵지 않다. 제주시 구좌읍 송당리·세화리·종달리 일대에 오름 군락이 펼쳐져 있다. 용눈이오름·손자봉·다랑쉬오름·동거문오름·돛오름·높은오름·둔지봉 등 김영갑이 사랑한 오름 대부분이 이 오름밭에 옹기종기 모여 있다. 제주도 관광지도나 렌터카 내비게이션에도 주요 오름은 표시가 돼 있다.

오름을 찾아가는 것과 오름을 오르는 것은 다른 문제다. 용눈이오름이나 다랑쉬오름처럼 인기가 높은 오름은 탐방로·주차장·화장실 등 편의시설이 잘 돼 있지만, 동거문오름·둔지봉 등 발길이 드문 오름은 진입로를 찾는 게 만만치 않다. 목장으로 쓰이는 오름이 많아 철조망을 쳐놨기 때문이다. 오름에 들어선 목장은 대부분 마을 공동목장이어서 출입을 통제하지는 않는다. 대신 소나 말을 방목하고 있으므로, 가축이 놀라지 않도록 주의를 기울여야 한다. 오름은 이름도 분명하지 않은 게 많다. 그 유명하다는 다랑쉬오름도 도로 이정표에는 월낭봉으로 표기가 돼 있다. 손자봉도 손자오름·손지봉·손지오름 등 이름이 제각각이다. 미리 공부하지 않으면 헤맬 수 있다.

김영갑 10주기 행사는 조촐하게 치러진다. 30일 오후 3시부터 김영갑갤러리 ‘두모악(dumoak.com)’에서 오름 사진전과 제주나눔오케스트라가 연주하는 음악회가 열린다. 마을 부녀회가 다과회도 준비했다. 다음달 27일부터 9월22일까지는 서울 인사동 골목 아라아트센터에서 김영갑 추모 10주기 사진전 ‘오름’이 열린다. 두모악 입장료 3000원. 064-784-9907.

글=손민호 기자 ploveson@joongang.co.kr 사진=안성식 기자 ansesi@joongang.co.kr

'記行·탐방·名畵 > 기행·여행.축제' 카테고리의 다른 글

| [조의환의 제주스케치] 수확 끝낸 보리밭… '보리 추위에 중늙은이 얼어 죽는다' 속담이 생각나는 날씨네요 (0) | 2015.06.06 |

|---|---|

| 19C 유럽 최고 미녀 '시씨' 엘리자벳 황후, 오스트리아 먹여 살리네 (0) | 2015.06.04 |

| [Why] [조의환의 제주스케치] 제주도에 딸린 섬 '서건도'… 물 빠지면 하루 두 번 징검다리 바닷길이 열립니다 (0) | 2015.05.23 |

| [커버스토리] 마음을 비워요, 행복이 찹니다 (0) | 2015.05.22 |

| 화순 적벽투어 절경.. 화순적벽 버스투어 재개, "절벽 경관 어딘지 볼까?" (0) | 2015.05.19 |