박동규 문학평론가, 서울대 명예교수

어릴 적 어느 날의 기억이 문신처럼 마음에 새겨져 있다. 이 기억은 그 계절이 오면 아무리 세수를 해도 변하지 않는 내 얼굴같이 하나도 변하지 않고 되살아난다.

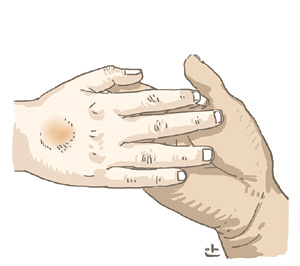

초등학교 6학년 때였다. 풀벌레가 울기 시작하는 유월 어느 날, 집에서 톱으로 송판을 잘라 상자를 만들고 있었다. 긴 송판에 연필로 줄을 긋고 톱으로 잘라 사각형으로 틀을 짰다. 이 사각형에 벽을 세우려고 못질을 했다. 그러다 왼손등 한가운데를 망치로 잘못 쳐서 깊은 상처가 생겼다. 어머니는 나를 데리고 동네 병원에 갔다. 의사는 소독을 하고 나서 몇 바늘을 꿰매고 붕대로 둥둥 감아주었다. 며칠 지나 붕대를 풀었지만 깊게 파인 상처는 쉽게 낫지 않았다. 그 후 나는 손등 한가운데에 동전만 한 흉터를 가지게 됐다. 그런데 이 흉터는 손등의 다른 피부와 다르게 매끈하게 얇아져 굳건하게 자리 잡았다. 밥상에 앉아 손을 내밀어 밥그릇을 옮길 때에도 이 흉터는 유별나게 눈에 띄었다.

6월 25일 새벽, 북한군의 남침 전쟁이 났다. 28일 아침에 한강변에 자리잡은 우리 동네는 새벽부터 웅성거리는 소리가 들렸다. 한강 둑길에는 남쪽으로 가려는 피란민들이 무리를 지어 이동하고 있었다. 아버지는 집을 나서며 “엄마 말 잘 듣고 있어라. 사나흘이면 국군이 다시 서울로 올라온다고 하니 잠시 내려갔다가 올게” 하면서 내 머리를 쓰다듬어주고는 둑 아래 물가에 모인 사람들 틈 사이로 사라졌다.

집에는 어린 동생 둘이 있었다. 그날부터 어머니와 우리 형제는 인민군 치하에서 살게 되었다. 얼마 지나지 않아 폭격기가 날아와서 우리 집 앞 개천 건너에 있던 용산역과 한강철교에 폭탄을 떨어뜨리기 시작했다. 아침밥을 먹고 밖으로 나갔다. 아이들은 둑에 나와 있었다. 10시가 되면 어김없이 폭격기가 날아와 폭탄을 퍼부었다. 폭탄은 슈우 하는 소리를 내면서 떨어졌다. 꽝 하는 소리와 함께 한순간에 온 동네가 암흑으로 변했다. 아이들은 둑 비탈에 납죽 엎드렸다. 그리고 시커먼 연기가 사라질 때쯤 풀물이 든 손을 짚고 일어났다.

이 순간, 우리 집 골목에서 “동규야” 하는 어머니의 목소리가 들렸다. 나는 힘껏 뛰어가서 어머니 품에 안겼다. 어머니는 내 머리를 껴안고 “집에 있어야지” 하고 울었다. 일과처럼 이런 일이 반복됐다. 시간이 지나자 폭격도 점점 심해지고 붉은 완장을 찬 동네 인민위원회 사람들이 숨어 있는 군경이나 공무원 그리고 가족을 색출하러 돌아다니는 일이 빈번해졌다. 그날도 폭격이 한 차례 지나가고 수제비를 끓여 점심을 먹고 있을 때였다. 뒷집 아주머니가 와서 상에 둘러앉았다. 그때 내 손등을 보더니 “손등에 흉이 있으면 부모에게 불효하게 된다는데…” 하면서 내 손등을 안타까운 듯이 만져보는 것이었다. 이후 그 아주머니의 말 한마디는 내게 잊히지 않는 공포의 문신이 됐다. 칠월 중순이 넘어 폭격도 심해지고 아버지를 찾는 인민군과 보안서 사람들이 수시로 찾아왔다.

그러던 어느 날 새벽, 어머니는 우리를 깨워 옷을 입히더니 “우리도 아버지가 내려간 남쪽으로 가자” 하면서 마당으로 갔다. 마당에는 전날 가져다 놓았는지 짐이 가득 실린 리어카가 있었다. 내가 앞에서 끌고 어머니는 어린 동생을 업고 뒤에서 밀면서 한강 모래밭으로 갔다. 다섯 살 된 여동생은 걸어서 따라왔다. 어머니가 주선해서 나룻배를 얻어 타고 여의도 모래밭에 내렸다. 그리고 모랫길을 따라 영등포를 지나자 밤이 됐다. 하루 종일 모랫바닥에서 허덕였다.

길가 어느 집 마루에서 피란 첫날을 맞았다. 그런데 갑자기 어머니가 마루에 누워 끙끙 앓는 소리를 했다. 이마를 만져보니 불덩이 같았다. 양재기에 물을 받아 어머니 입에 대주는 것이 내가 할 수 있는 일의 전부였다. 다섯 살 여동생은 모기가 문다고 울기만 했다. 그 순간 내 손등의 흉터 때문에 어머니가 아픈 게 아닌가 하는 생각이 들었다. 그리고 병이 더 깊어지면 어쩌나 하는 무서움이 들었다. 어머니 곁에서 졸다가 새벽에야 눈을 떴다. 어머니가 일어나 있었다. “조금 피곤했나 보다” 하면서 햇볕이 약할 때 더 걸어가자며 서둘러 떠났다.

이 흉터에 대한 기억은 끝이 없었다. 영등포를 빠져나오고 나서 어머니는 내게 세 살 된 남동생을 업고 가라고 했다. 어머니는 내게 리어카 끌기보다는 동생을 업고 가는 게 덜 힘들 거라고 했다. 남동생은 며칠 동안 내 등에 매달려 있었다. 전투기가 날아와 길 위에 총알을 뿌릴 때면 논둑에 엎드려 있기도 했고, 수풀 속에 들어가 숨어 있기도 했다. 일주일쯤 걸려서 우리는 평택 서쪽 어느 어촌 마을에 들어섰다. 아는 이가 없어서 돌담 곁에 가마니 두 장을 주워와 펴고 노숙 생활을 시작했다. 그때 처음 남동생을 등에서 내려놓았다.

그런데 남동생 배에 북두칠성같이 종기가 일곱 개나 나 있었다. 어머니는 동생이 내 등에 업혀 맨살이 서로 문질려서 생긴 것이라고 했다. 약이 없어서 오랫동안 종기가 낫지 않았다. 내가 제대로 보살피지 못해서 생긴 종기란 자책감에 남동생의 배에 난 일곱 개의 흉터가 다 나아서도 나를 괴롭혔다. 유월이면 이 지워지지 않는 기억이 살아난다. 내 흉터 때문에 어머니에게 불효하고, 남동생 배에 새겨진 북두칠성은 형제를 제대로 돌보지 못했던 나를 기억하게 한다.

네덜란드 남쪽 끝에 새겨져 있던 ‘용서는 하되 잊지는 말아야 한다’는 푯말이 떠오른다. 나를 성찰하는 힘이 없어지면 내가 누구인지 잊게 된다. 지워지지 않는 기억으로 번민하던 기억은 성장의 매듭인 것이다.

'人文,社會科學 > 敎養·提言.思考' 카테고리의 다른 글

| [삶의 향기] 매력 <魅力> (0) | 2016.06.15 |

|---|---|

| [설왕설래] 가장 행복한 직업 (0) | 2016.06.14 |

| [살며 사랑하며-부희령] '나'라는 지향성 (0) | 2016.06.09 |

| 향기 있는 인간 (0) | 2016.06.09 |

| [삶의 향기] 울게 하소서 (0) | 2016.06.07 |