(조선일보 2018.01.12 김태훈 출판전문기자 편집=한승미)

주영하 한국학중앙연구원 교수는 음식에 깃든 인문학·역사학적 의미를 탐구해왔다.

그가 이번에는 한국인의 식사 방식을 테마로 풍성한 이야기를 준비했다.

총 13개의 질문에 답하는 방식으로 우리만의 식사법에 대해 고찰하는 시간을 가져보자.

[Books]

한국인은 왜 이렇게 먹을까?

한국인은 왜 이렇게 먹을까?

주영하 지음/ 휴머니스트|428쪽/ 2만2000원

'무엇(what)을 먹느냐'는 것이 음식 이야기의 전부는 아니다.

'어떻게(how)' 먹느냐도 '무엇' 못지않게 중요하다.

한국인은 무엇을 먹는가.

우리 밥상엔 쌀로 지은 밥과 국·찌개가 놓여 있고, 반찬 중엔 대개 김치가

빠지지 않는다. 우리는 어떻게 먹는가. 음식을 한 상 가득 차려놓고

따뜻한 방바닥에 양반자세로 앉아 숟가락과 젓가락을 써서 먹는다.

'음식 인문학' '식탁 위의 한국사' '한국인, 무엇을 먹고 살았나' 등의

저작을 통해 음식에 깃든 인문학·역사학적 의미를 탐색해 온 주영하

한국학중앙연구원 교수가 이번엔 한국인의 식사 방식을 테마로 풍성한

이야기 밥상을 차렸다. 우리끼리는 익숙하지만 외국인이 보기엔 낯선

우리만의 식사법을 '한국인은 왜 신발을 벗고 방에서 식사를 할까'

'왜 반주(飯酒)를 할까' 등 13개의 질문에 답하는 방식으로 고찰했다.

고대에서 현대에 이르기까지 아시아와 유럽 여러 나라의 식사 방식과

비교하고, 특정한 방식으로 먹게 된 기원도 밝힌다.

주영하 한국학중앙연구원 교수

'어떻게' 먹는가 통해 한국인의 식사법 연구

식탁있는 별도 공간서 밥 먹는 서양과 달리

집안 어디서든 상펴면 한국은 그곳이 식당

우리 전통 가옥에는 식사용 방(dining room)이 따로 없다.

식탁을 둔 별도 공간에서 밥을 먹는 서양과 달리 한옥에선 집안 어느 곳이든 상을 펴면 그곳이 식당이다.

저자는 신발을 벗고 실내에 들어가 밥을 먹는 모습을 그린 '기영회도(耆英會圖)'를 예로 들며 임진왜란 이전부터

이런 방식으로 밥을 먹었다고 설명한다. 이렇게 된 데는 두 가지 이유가 있다.

조선 가옥이 두 채 이상을 모서리 부분에서 'ㄱ' 'ㄷ' 'ㅁ' 형태로 직각으로 꺾어 붙인 '꺾음집'이기 때문이다.

여기에 18세기 들어 온돌이 확산되면서 온종일 실내에서 신을 벗고 생활할 수 있게 됐다.

'양반다리'의 기원도 흥미롭다.

송(宋)의 주희나 조선의 이황은 '책을 읽을 때 앉는 자세'인 반좌(盤坐), 즉 책상다리를 선비의 앉음새라 했는데,

이것은 식사 때 앉는 자세이기도 했다. 조

선 영조는 "평생 반좌에 익숙해서 평좌(平坐·의자에 앉는 자세)를 하면 편하지 않다"고 했다.

그런데 1970년대 들어 책상다리를 양반다리라고 부르기 시작했다.

저자는 그즈음부터 학교나 사무실에 책상과 등받이 있는 의자가 쓰이면서 책상다리는 '반좌'라는 뜻을 잃고

양반다리로 대체됐다고 설명한다.

조선 후기 우리 조상은 구리 그릇을, 일본은 나무 식기를 애용했다. 이게 두 나라 소반의 다리 길이에 영향을 줬다.

17세기 일본에선 다카아시젠(高足膳)이란 밥상을 썼는데, 명칭과 달리 다리 길이가 고작 10~15㎝였다.

밥그릇을 들어 입 가까이 대고 먹기 때문에 밥상이 낮아도 됐던 것이다. 반면, 조선 소반의 다리 길이는 25~45㎝다.

뜨거운 밥과 국을 담은 놋쇠그릇을 잡을 수 없으니 입과 그릇의 간격을 좁히려고 상다리가 길어졌다.

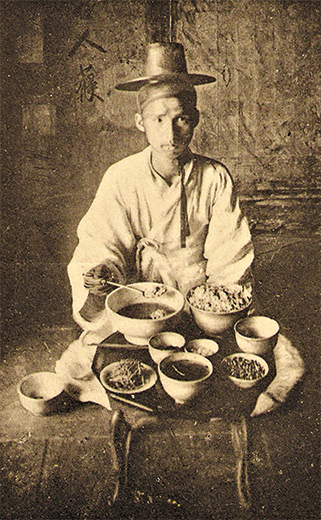

독상을 받은 조선 양반 남성.

독상을 받은 조선 양반 남성.

소반에 혼자 앉아 식사하는 '혼밥'을 예법으로 여겼다.

/명지전문대 백성현 교수

녹이 슬지 않아 주부들 사랑을 받은 스테인리스 밥공기는 정부의 쌀 소비

억제정책에도 효자 노릇을 했다. 1973년 서울시는 표준식단을 내놓으며

쌀이 많이 들어가는 돌솥 대신 스테인리스 밥공기를 쓰라고 권장했다.

밥공기 크기까지 지정해 내면 지름 11.5㎝, 높이 7.5㎝로 정했다.

이제 쌀은 남아돌지만 다이어트 열풍으로 밥공기는 자발적으로 작아지고 있다.

2012년부터는 내면지름 9.5㎝, 높이 5.5㎝ 밥공기가 시중에 공급되고 있다.

음식을 순서에 따라 서빙하는 것은 18세기 모스크바의 한 음식점에서 시작됐다. 이 방식이 프랑스를 통해 유럽에 소개되며 오늘날 '업무상 식사'의 전범으로

자리 잡았다. 반면 우리는 한 상에 다 차려놓고 먹는 게 여전히 대세다.

저자는 "한국인은 음식을 배부르게 먹고 난 뒤 느끼는 실질적 포만감뿐 아니라

한 상 가득한 시각적 포만감도 중시한다"고 설명한다.

외국인이 펍에 가면 술만 마시지만, 술이 약한 한국인은 밥집에서 음주와

끼니를 동시에 즐긴다. '치맥(치킨+맥주)'이 사랑받는 것도 같은 이유다.

저자는 "한국인은 '함께 식사'의 규칙을 만들고 발전시켜왔지만 시대 변화에

따라 이런 규칙들이 변화를 겪고 있다"고 진단한다.

"혼밥족의 식탁에선 식기가 사라지고 냉장고에 넣어 둔 반찬통이 그대로 식탁 위에 오른다"며

이를 '식사의 개별화' 현상이라 명명했다. 가족 간 '함께 식사'의 전통을 회복하려면 어떻게 해야 할까.

저자는 주방의 성(性) 평등부터 이뤄야 한다고 주장했다.

57쪽에 이르는 꼼꼼한 주(註)와 참고문헌 목록도 인상적이다.

'人文,社會科學 > 책·BOOK' 카테고리의 다른 글

| 잘난 체 하지 마라, 당신도 시간을 넘을 수 없다 (0) | 2018.01.16 |

|---|---|

| 백인들의 실체, 그 결말은? (0) | 2018.01.14 |

| [장강명의 벽돌책] 오만하고 조급했던 삶… 그는 과연 비범한 혁명가인가 (0) | 2018.01.12 |

| [밑줄 그은 한 문장] 정서적 흙수저와 정서적 금수저 외 (0) | 2018.01.12 |

| [Books] 2018년 새해, 달라지고 싶은 당신에게 (0) | 2018.01.12 |