(출처-조선일보 2015.02.16 허윤희 기자)

['한국근대미술시장사…' 펴낸 김상엽 문화재청 감정위원]

작품 사진만 3160점 달해

일제시대 경매도록 20년 수집… 고미술품들 유통 경로 확인돼

北 국보된 김홍도 '표피도'도

"이토 히로부미(伊藤博文)가 고려청자를 열렬히 수집했다는 것 아세요? 최대의 장물아비였어요.

'고려자기만 나오면 가져오라'면서 마구 사들이니 고려청자 붐이 일어나면서 전국이 도굴 천지가 됐지요."

우리나라 초창기 미술 시장의 발전 과정을 한눈에 보여주는 책이 나왔다.

우리나라 초창기 미술 시장의 발전 과정을 한눈에 보여주는 책이 나왔다.

김상엽(52) 문화재청 문화재감정위원이 지난달 펴낸 '한국근대미술시장사자료집'(경인문화사·전 6권).

일제강점기인 1930년대부터 광복 후인 1950년대까지 간행된 경매·전시 도록 등 미술 시장 관련 자료 70여 종을 모아

영인·편집했다. 흑백사진으로 수록된 작품만 3160점, 목록 1만5980점에 이르는 방대한 분량이다.

개성에서 고려청자가 출토돼 초대 통감 이토 히로부미가 이를 사들이자 경성에서 고려청자 경매가 활발했고,

개성에서 고려청자가 출토돼 초대 통감 이토 히로부미가 이를 사들이자 경성에서 고려청자 경매가 활발했고,

이 때문에 도굴꾼이 창궐했다는 정황이 확인된다. 1942년 경성미술구락부(京城美術俱樂部) 사장 사사키 초지(佐佐木兆治)는

'조선고미술업계 20년의 회고-경성미술구락부 창업 20년 기념지'에 이렇게 썼다.

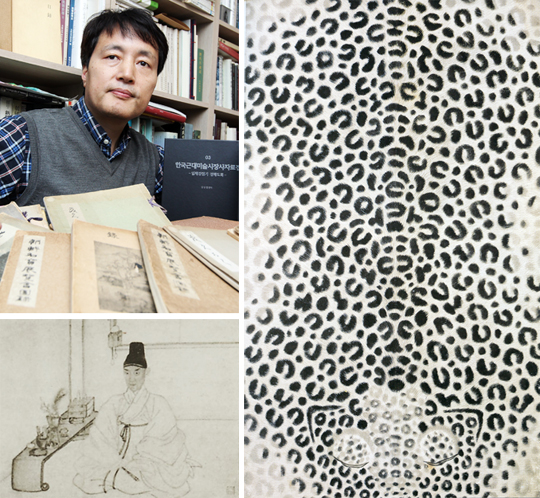

- (왼쪽 위 사진)김상엽 문화재청 문화재감정위원은“경매도록만 20년 넘게

- 찾아다녔다”고 했다. (오른쪽 사진)김홍도‘표피도(豹皮圖)’.

- 평양 조선미술박물관이 소장한 북한의 국보다. 1941년 9월 경매회에‘전(傳)

- 단원 필’로 출품됐다. 왼쪽 아래 사진은‘단원 초상’으로 1941년 경매에 나온 작품. 현재 북한에 있다. /장련성 객원기자·경인문화사 제공·김상엽 위원 제공

사람들에게 인사를 하며 '열차에 조선 토산물이 있으니 가져가라'고 하니, 마중 나온 이들이 입이 깨진 병이나 조각 난 청자발

(鉢)을 나누어 가지고 돌아갔다."(6권 54~55쪽) 이에 대해 김 위원은 "당시 개성 출토품은 사실상 모두 도굴품이었다"며

"이토 통감의 위세를 등에 업고 도굴꾼이 설치고 다닌 것"이라고 했다.

경성미술구락부는 1922년 설립된 조선 최초이자 유일의 미술품 경매회사. 당시의 경매 도록에는 우리 문화재의 숱한 자취가

경성미술구락부는 1922년 설립된 조선 최초이자 유일의 미술품 경매회사. 당시의 경매 도록에는 우리 문화재의 숱한 자취가

남아 있다. 그동안 알 수 없었던 고미술품의 유통 경로도 확인된다.

단원(檀園) 김홍도(1745~1806 무렵)의 '표피도(豹皮圖)'가 일제 때 경매에 나왔다가 북한의 국보가 됐다는 사실도 새롭게

단원(檀園) 김홍도(1745~1806 무렵)의 '표피도(豹皮圖)'가 일제 때 경매에 나왔다가 북한의 국보가 됐다는 사실도 새롭게

밝혀졌다. 1941년 9월 28일 경성미술구락부에서 열린 '부내(府內) 모씨 애장품 경매회'에 '전(傳) 단원 필'로 출품됐다.

이 그림은 현재 평양 조선미술박물관이 소장한 북한 국보다. 김 위원은 "당시 경매를 통해 일본으로 들어갔다가 조총련계를

통해 북한으로 간 걸로 추정된다"고 했다. 지난 2006년 서울 국립중앙박물관에서 열린 '북녘의 문화유산-평양에서 온 국보들'

전시에 출품되면서 국내에 처음 존재가 알려졌다. 김 위원은 "일제강점기 경매엔 '김홍도 그림으로 추정'이라고 나왔는데

북한에서 김홍도의 진품으로 파악된 걸로 보인다"고 했다.

지금은 행방을 알 수 없는 작품도 있다. 1936년 10월 11일 경성미술구락부 경매회에 이인문(1745~ 1821)의 산수화가

지금은 행방을 알 수 없는 작품도 있다. 1936년 10월 11일 경성미술구락부 경매회에 이인문(1745~ 1821)의 산수화가

출품됐다. 조선총독부 고관 고미야 미호마쓰(小宮三保松)의 소장품으로 작품에는 추사 김정희의 수장인도 남아 있었다.

김 위원은 "낙선재(왕실)→추사 김정희→고미야라는 수장가를 거쳐 아마도 일본 개인 수장가에게 팔렸을 것"이라며

"이 책이 일제 때 팔려나가 소재를 알 수 없는 우리 문화재를 추적하는 1차 자료가 될 것"이라고 했다.

10년간 계속된 '안견 논쟁'도 종지부를 찍었다. 김 위원은 경성미술구락부의 1936년 경매 도록을 근거로 '몽유도원도'의

10년간 계속된 '안견 논쟁'도 종지부를 찍었다. 김 위원은 경성미술구락부의 1936년 경매 도록을 근거로 '몽유도원도'의

안견이 그린 것으로 알려졌던 '청산백운도(靑山白雲圖)'가 실은 중국 송나라 그림에 인장과 글씨를 첨가한 것임을 밝혀냈다.

김 위원은 "이 책은 멍석만 깔아놓은 것"이라며 "앞으로 이 자료들을 통해 풍성한 이야깃거리도 찾고,

김 위원은 "이 책은 멍석만 깔아놓은 것"이라며 "앞으로 이 자료들을 통해 풍성한 이야깃거리도 찾고,

잃어버린 문화재 소재도 파악할 수 있는 공론의 장이 펼쳐졌으면 한다"고 했다.

'人文,社會科學 > 책·BOOK' 카테고리의 다른 글

| [Books] 하루를 가장 풍요롭게 시작하는 방법 (0) | 2015.02.20 |

|---|---|

| 일본이 끝장나도 우리는 행복하다 (0) | 2015.02.20 |

| [Books] 음모론, 이렇게 돌파하라 (0) | 2015.02.15 |

| [책 속으로] 조선은 왜군에 왜 짓밟혔나, 피로 쓴 반성문 (0) | 2015.02.14 |

| <서평> [이덕환의 과학으로 세상 읽기] 로봇에 진심까지 넣을 수는 없는 법, (0) | 2015.02.08 |