국민일보 2015-3-14

우리 근대미술사에서 한국 미술의 표상이라고 할 만한 대표적 작가를 꼽으라면 누구를 들 수 있을까. 여러 얼굴이 아른거리지만 내 생각에는 우선 김환기(1913∼1974) 박수근(1914∼1965) 이중섭(1916∼1956)이 떠올려진다.

글쎄, 우열이 아니라 선호의 측면에서라면 내겐 박수근이 먼저다. 무엇보다 우리의 미를 형상화한 그의 그림들은 그 따뜻한 서정과 토속성으로 무척이나 친근감을 느끼게 한다. 그만큼 감동스럽다.

박수근의 삶은 우리 현대사의 점철이다. 식민지 시절을 살았고, 해방을 맞았으며, 한국 전쟁을 겪는 역사의 격랑에 부대낌이었다. 하지만 아직은 당당한 가난이 미덕이었던 시절이기도 했다.

1914년 강원도 양구에서 태어난 그는 제도권 교육이라고는 초등학교 졸업이 모두였다. 하지만 각고의 자기 훈련과 극복을 통해 최상의 예술 경지를 이끌어 낸 위대한 인간승리자가 그다. 규격화된 교육에 젖어 있지 않았다는 것은 자유롭게 창조적으로 일탈할 수 있는 독자적 정신 영역을 확보케 했다는 의미이기도 하다.

박수근 예술의 전개과정은 이를 뚜렷이 보여준다. 1930년대 일본을 통해 들어온 인상파 화풍을 거부감 없이 받아들인다. 하지만 1950년대에는 이를 과감히 펼치고 대상을 평면화 형태로 바꾸는데 이는 서양의 입체파나 표현주의를 자기 식으로 우리 것화했음을 뜻한다. 가장 서구적인 것을 가장 한국적인 것으로 대응함에서 그의 창조적 천재성을 본다.

그의 초기 작품들과 탁본, 스크랩 등에서 그가 일찍이 한국미의 원형에 얼마나 깊은 관심을 갖고 있었는지를 볼 수 있다. 그는 댓돌계단, 고분 벽화 하늘을 배경으로 서 있는 석탑의 선에서 무한 미감을 느꼈던 것 같다. 그가 "내 그림은 유화이긴 하지만 동양화이다"고 한 말을 깊이 곱씹어 볼 만하다.

박수근 회화의 백미는 역시 선. 그 선이 아닐까? 그것은 야나기 무네요시가 말하는 애수와 비애의 선이 아니다. 오히려 시련과 고난들을 꿋꿋이 이겨나가며 이어온 담대한 소망의 선이다.

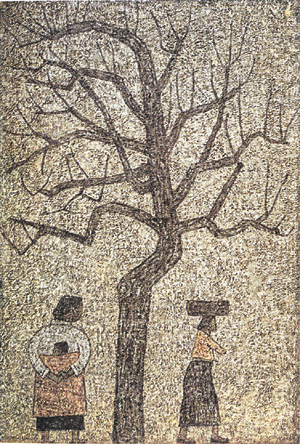

그의 그림 '나무와 여인'(1962·130×89㎝)은 매우 친숙한 그림이다. 중앙에 오래된 고목이 서 있고 좌측에는 아이를 업은 여인, 우측에는 행상을 끝내고 집으로 귀가하는 광주리를 머리에 인 여인이 그려져 있다. 그림의 특징은 그의 성격처럼 우선 단순하다. 배경을 모두 생략하고 짙은 향수를 불러일으키는 그리움의 공간으로 남겨 놓았다. 고목은 오랜 세월과 생명의 의지, 시간 속에 회상을 담고 있다. 그 선과 정확한 데생력이 다시 돋보인다. 이 그림에서 화가의 조용한 응시와 침묵, 그리고 기다림이 짙게 배어 있다. 박완서조차 그토록 앙상한 고목을 어쩌면 이토록 사랑스럽게 그렸는지 놀라고 있다. 박수근의 아들 박성남의 아버지 회상은 인간 박수근의 삶을 말한다.

"비극을 비극으로 인식하지 않고 슬픔을 슬픔으로 인식하지 않는… 광포한 현실에 대한 저항이나 비관도 아니고 그렇다고 무관심도 아니며 때를 기다리며 사는 것도 아닌 그냥 사는 것."

마음이 가난하나 천국에 소망을 두고 모든 것을 견디며 살아가는 건강한 작가의 삶을 이 그림은 담고 있다. 경제적 풍요라는 덫에 갇혀 마음의 여유도 행복도 감흥도 잃어버려가고 있지는 않은지. 박수근이 새로운 미의 세계를 연 것은 '사랑의 눈'으로 대상을 바라보았기 때문이라는 이대원의 지적을 다시 상기시키고 싶다.

<겸재정선미술관장·경희대 명예교수>

글쎄, 우열이 아니라 선호의 측면에서라면 내겐 박수근이 먼저다. 무엇보다 우리의 미를 형상화한 그의 그림들은 그 따뜻한 서정과 토속성으로 무척이나 친근감을 느끼게 한다. 그만큼 감동스럽다.

박수근의 삶은 우리 현대사의 점철이다. 식민지 시절을 살았고, 해방을 맞았으며, 한국 전쟁을 겪는 역사의 격랑에 부대낌이었다. 하지만 아직은 당당한 가난이 미덕이었던 시절이기도 했다.

↑ 박수근의 작 '나무와 여인'

박수근 예술의 전개과정은 이를 뚜렷이 보여준다. 1930년대 일본을 통해 들어온 인상파 화풍을 거부감 없이 받아들인다. 하지만 1950년대에는 이를 과감히 펼치고 대상을 평면화 형태로 바꾸는데 이는 서양의 입체파나 표현주의를 자기 식으로 우리 것화했음을 뜻한다. 가장 서구적인 것을 가장 한국적인 것으로 대응함에서 그의 창조적 천재성을 본다.

그의 초기 작품들과 탁본, 스크랩 등에서 그가 일찍이 한국미의 원형에 얼마나 깊은 관심을 갖고 있었는지를 볼 수 있다. 그는 댓돌계단, 고분 벽화 하늘을 배경으로 서 있는 석탑의 선에서 무한 미감을 느꼈던 것 같다. 그가 "내 그림은 유화이긴 하지만 동양화이다"고 한 말을 깊이 곱씹어 볼 만하다.

박수근 회화의 백미는 역시 선. 그 선이 아닐까? 그것은 야나기 무네요시가 말하는 애수와 비애의 선이 아니다. 오히려 시련과 고난들을 꿋꿋이 이겨나가며 이어온 담대한 소망의 선이다.

그의 그림 '나무와 여인'(1962·130×89㎝)은 매우 친숙한 그림이다. 중앙에 오래된 고목이 서 있고 좌측에는 아이를 업은 여인, 우측에는 행상을 끝내고 집으로 귀가하는 광주리를 머리에 인 여인이 그려져 있다. 그림의 특징은 그의 성격처럼 우선 단순하다. 배경을 모두 생략하고 짙은 향수를 불러일으키는 그리움의 공간으로 남겨 놓았다. 고목은 오랜 세월과 생명의 의지, 시간 속에 회상을 담고 있다. 그 선과 정확한 데생력이 다시 돋보인다. 이 그림에서 화가의 조용한 응시와 침묵, 그리고 기다림이 짙게 배어 있다. 박완서조차 그토록 앙상한 고목을 어쩌면 이토록 사랑스럽게 그렸는지 놀라고 있다. 박수근의 아들 박성남의 아버지 회상은 인간 박수근의 삶을 말한다.

"비극을 비극으로 인식하지 않고 슬픔을 슬픔으로 인식하지 않는… 광포한 현실에 대한 저항이나 비관도 아니고 그렇다고 무관심도 아니며 때를 기다리며 사는 것도 아닌 그냥 사는 것."

마음이 가난하나 천국에 소망을 두고 모든 것을 견디며 살아가는 건강한 작가의 삶을 이 그림은 담고 있다. 경제적 풍요라는 덫에 갇혀 마음의 여유도 행복도 감흥도 잃어버려가고 있지는 않은지. 박수근이 새로운 미의 세계를 연 것은 '사랑의 눈'으로 대상을 바라보았기 때문이라는 이대원의 지적을 다시 상기시키고 싶다.

<겸재정선미술관장·경희대 명예교수>

'文學,藝術 > 아트칼럼' 카테고리의 다른 글

| [전영백의 발상의 전환]<2>‘중국적인 너무나 중국적인’ (0) | 2015.03.17 |

|---|---|

| [유경희의 아트살롱]아몬드 나뭇가지에 핀 꿈 (0) | 2015.03.15 |

| [권근영 기자의 오늘 미술관] 세잔의 산 (0) | 2015.03.13 |

| [일사일언] 동네 친구 '틈꽃' (0) | 2015.03.12 |

| [김영나의 서양미술산책] [55] 그랜드 투어 (0) | 2015.03.10 |