(조선일보 2015.12.05 안대회 성균관대 교수·한문학)

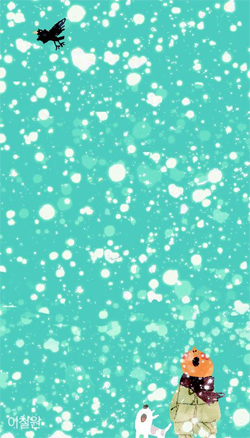

| 눈 밤도 아닌데 봄도 아닌데 천지 사이에는 날 저물어 돌아가는 雪 不夜千峰月(불야천봉월) 非春萬樹花(비춘만수화) 乾坤一點黑(건곤일점흑) 城上暮歸鴉(성상모귀아) |

인조 연간의 문신 만주(晩洲) 정창주(鄭昌胄·1608~1664)가 지었다.

놀랍게도 이 시는 일곱 살 때 지었다.

어느 겨울날 대설이 내려 천지가 눈에 덮이자 일곱 살 난 아이는 갑자기 시심이 일어났다.

온통 눈에 덮인 설경을 어떻게 묘사해야 좋을까?

밤에나 뜨는 달이 오늘은 모든 산에 밝게 떴고, 봄에나 피는 꽃이 오늘은 모든 나무에 활짝 폈다.

온 세상이 달빛처럼 하얗고, 꽃처럼 화려하다.

그런데 그 순백의 천지에 티끌 하나 보인다. 저물녘 자러 가는 까마귀란 놈 하나가 막 성 위를 날아가고 있다.

옥에 티처럼 하얀 천지에 찍힌 까만 점 하나!

그런데 그 점이 오히려 세상을 더 하얗게 보이게 한다.

순수한 동심에 비친 설경이 한 영재의 손끝을 통해 산뜻하게 살아났다.

'文學,藝術 > 고전·고미술' 카테고리의 다른 글

| [가슴으로 읽는 한시] 임은 하늘로 (0) | 2015.12.12 |

|---|---|

| [정민의 世說新語] [344] 감인세계(堪忍世界) (0) | 2015.12.09 |

| [정민의 世說新語] [343] 기심화심(機深禍深) (0) | 2015.12.02 |

| [가슴으로 읽는 한시] 겨울 (0) | 2015.11.28 |

| [정민의 世說新語] [342] 군아쟁병 (群兒爭餠) (0) | 2015.11.25 |