[어수웅의 르네상스人]

"빅뱅 이전엔 동방신기?"… 우주의 기원을 유머로 풀다

(출처-조선일보 2016.07.13 부산=어수웅 기자)

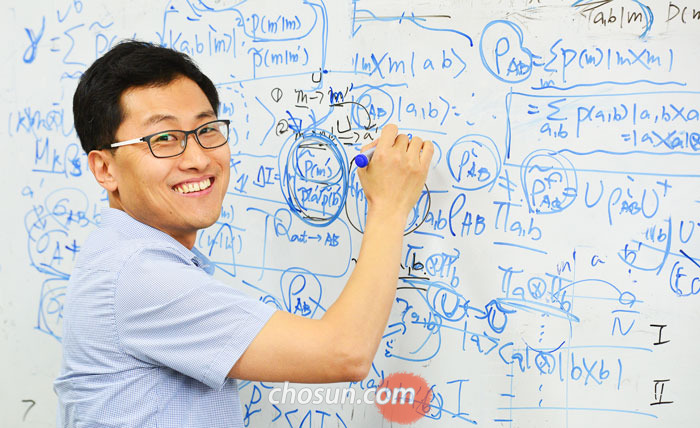

- 부산대 물리교육과 김상욱 교수

대중 에세이 '…과학공부' 펴내… 시인·소설가·철학자가 집중 응원

메르스는 카뮈의 '페스트' 인용… 양자역학은 SF로 설명하기도

"인문학과 동등한 과학교양 꿈꿔"

응원도 좋지만 과욕(過欲)이라는 생각도 들었다.

응원도 좋지만 과욕(過欲)이라는 생각도 들었다. 그의 나이와 동갑이라는 50년 가까운 역사의 부산대 물리관 건물 402호. 낡은 연구실 방문을 여니 벽면 거의 절반을 차지하는

카이스트 물리학과에서 학사·석사·박사를 하고 양자역학을 가르치는 이 이론물리학자에게 '우주의 시' 1행은 뉴턴의 법칙이다.

복잡하고 어려운 과학을 세상이 읽을 수 있는 언어로 설명한다는 게 김 교수의 장점. '김상욱의 과학공부'에서 우주의 기원을

아이돌 그룹의 변천사로 우주 창조론을 시작하는 과학자라면 그의 유머와 언어 감각을 신뢰해도 되지 않을까.

대중을 위한 과학 교양서가 쏟아지는 요즘이지만, 우리가 잘 눈치채지 못하는 사실이 하나 있다.

고등학교 시절 아버지가 사준 전파과학사의 '4차원의 세계'와 '양자역학의 세계'를 읽고 진로를 결정했다는 청년은

김상욱의 과학공부 (철학하는 과학자, 시를 품은 물리학) 저자 김상욱/ 동아시아/ 2016.07.06/ 페이지 336 도서관정보 : 404-ㄱ762ㄱ/ [마포]문헌정보실 (클릭하면 큰이미지 가능) | <책소개> 인문 교양에 뿌리내린 비판적 지성. '물리학자'김상욱 교수의 과학 공부란? 이는 인간과 세계에 대한 우리의 인식은 큰 변화를 요구하고 있다. 그러나 과학기술에 대한 지식이 부족하고 오랫동안 인문학 중심의 태도를 가져왔던 우리에겐 생소한 상황이다. 인공지능 관련 이슈, 생명 윤리의 문제, 환경 파괴에 대한 논란등 21세기를 살아가며 과학적 사고를 배제하는 것은 불가능하다. 즉, 과학은 상식이 된 것이다. ‘공식들’과 ‘법칙들’을 외워야하는 것이 아닌 우리에게 필요한 과학이라는 ‘시스템’을 포괄적으로 이해하는 것, 바로 ‘과학적 사고방식’을 이해하고자 한다. ‘과학적 사고방식’은 철학이고 인문학이다. 과학적 영감에서 철학적 통찰을 이끌어내고, 과학에서 삶의 해답을 찾는 것. 우리가 사는 세상과 맞닿아 있는 과학을 가까이하는 것. 과학과 인문학이 소통하는 것. 이것이 앞으로의 인문학이자, 과학을 포함한 진정한 인문학이 될 것이다. 낯설게 보고 다르게 보는 방법을 훈련하여 과학적 사고방식으로 첫걸음을 내딛게 한다. 2장 ‘대한민국 방정식’에서는 한국 사회에 존재하는 신화와 공포를 파헤치며 제3장 ‘나는 과학자다’에서 과학적 사고방식을 통해 어떻게 세상을 보는지 살펴본다. 마지막 4장 ‘물리의 인문학’에서 저자는 ‘어떻게 살 것인가’라는 인류의 본질적 질문에 우주로 답한다. [인터넷 교보문고 제공] |

[북리뷰] 세상물정의 물리학 (출처-조선일보 2015.09.26 김범수 기자)

김범준 지음|동아시아|280쪽|1만4000원/ 2015 도서관정보 : 420.04-ㄱ738ㅅ=2/ [정독]인사자실(새로들어온책) ‘세상물정’이라는 단어가 책의 제목에 쓰인 점은 적절했다. 민주주의, 메르스, 지역감정, 인터스텔라와 허니버터칩의 흥행, 혈액형과 성격의 상관관계, 우측통행, 뇌 같은 것들을 물리학적으로 접근했기 때문이다.

3개 장에 꼭지가 각 10개. 모두 30가지를 다뤘다. 1장은 한국 사회와 민주주의, 정의에 대해 물리학자로서 과학적인 의견을 제시했다. 2장은 복잡한 세상의 사건들에 대한 통계적 분석과 의미 발견에 대한 이야기다. 3장에서는 예술, 아름다움, 뇌, 체질량지수, 술자리에서 만들어진 영일만 게임의 비화 등이 담겨 있다. 하나의 결론을 도출하는 데는 상명하복의 구조가 가장 효과적이란 것이 이 논문의 요지다. 저자는 여기에 대해 반론을 편다. 아래에서 위로 전달되는 의견을 P라고 할 때, P가 0인 값이 상명하복의 구조다. 이 P 값이 없을 때에는 당연히 ‘의사결정이나 행동이 결정되는 시간’(저자는 때맞음이라고 표현)이 줄어든다. 하지만 이 값이 확실하게 커지면(책에서는 1) 오히려 상명하복보다 더 나은 결론이 나온다고 설명한다. 상명하복의 구조보다 더 나은 결론을 도출할 수 있다는 것을 긍정적으로 평가한다. 불통의 리더십이나 대기업의 문화 등에 대해 고민할 필요가 있다고 덧붙인다. 그리고 조직의 소통을 위한 해답이 ‘뒷담화’라는 재치 있는 결론을 내놓는다. 물리학적인 설명 또한 어렵지 않게 써서 흡입력이 좋다. 물론, 흐름을 놓치면 다시 읽어야 할 부분도 있다. |

김대식, 인간 vs 기계 AI의 도전장 받은 인간… 창의력 개발만이 답이다 (출처-조선일보 2016.04.16 신동흔 기자)  인간 vs 기계ㅣ김대식 지음ㅣ동아시아ㅣ352쪽ㅣ1만8000원/ 2016 인간 vs 기계ㅣ김대식 지음ㅣ동아시아ㅣ352쪽ㅣ1만8000원/ 2016 도서관정보 : 004.73-ㄱ693ㅇ/ [정독]인사자실(새로들어온책) 인공지능(AI)은 바둑에서 이세돌 9단을 꺾은 것뿐만 아니라 지난달 미국에선 유명 드라마 '프렌즈'의 에피소드까지 직접 써내고, 일본에선 문학상 예심을 통과하기도 했다. 곳곳에서 인간에게 도전장을 내미는 AI에 우리는 마냥 불안감만 느껴야 할까. AI에 대한 대중의 인식 수준을 높여주는 책. '딥 러닝'의 개념에서부터 인지 자동화가 불러 올 일자리의 미래, 인간의 본질에 대한 묵직한 물음까지 독일 막스플랑크 연구소 에서 뇌과학으로 박사학위를 받은 저자의 전문 지식과 인문학적 소양이 어우러진 책이다. 하루에도 수억건씩 올라오는 인스타그램 사진, 페이스북 글 등이 모두 AI의 지능을 높여주는 학습용 데이터가 된다는 대목에선 아이러니마저 느껴진다. 저자는 창의력이나 감성 서비스 등 인간 고유의 영역을 개발해 '인간은 기계와 다르다'는 것을 끊임없이 보여줘야 한다고 강조한다. |

'人文,社會科學 > 책·BOOK' 카테고리의 다른 글

| 숲과 나무 동시에 보며… '칭기즈칸' 흥망성쇠 새로 쓰다 (0) | 2016.07.16 |

|---|---|

| [당신의 리스트] 대중문화 평론가 김봉석의 올여름 오싹하게 할 공포 소설 5 (0) | 2016.07.16 |

| [서평/북리뷰] 죽음이 있기에… 삶의 보람도 있네 (0) | 2016.07.11 |

| 여름밤 더 재미있는 이야기를 위하여 (0) | 2016.07.10 |

| [당신의 리스트] 시인 이굴기가 추천하는 꽃에 입문할 때 보면 좋은 책 5 (0) | 2016.07.09 |

![[북리뷰] 세상물정의 물리학](http://image.chosun.com/sitedata/image/201509/24/2015092404047_0.jpg)