(출처-조선일보 2013.11.27 )

'한국적 인상주의' 첫 줄에 서다'

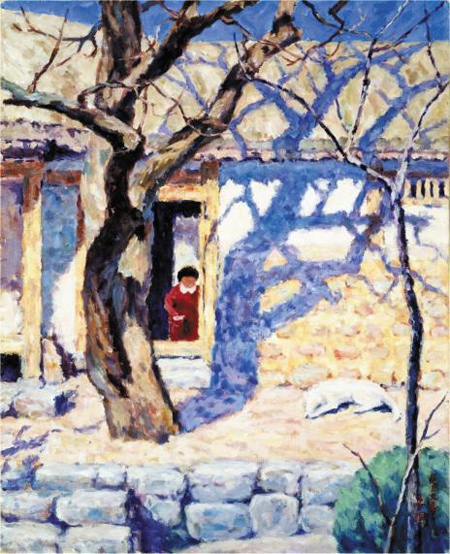

일본 유학, 만주 유랑을 끝낸 오지호(1905~1982)는 개성(開城) 송도고보에서 미술교사를 했다. 그의 대표작 '남향집'이 그 시절에 나온 작품이다.

1939년 어느 봄날 오후, 붉은 원피스를 입은 둘째딸 '금희'가 문을 나서고, 담장 밑에는 '삽사리'가 졸고 있다. 한가롭고도 흔한 조선 풍경. 그러나 이 장면이 바로 '한국적 인상화'의 첫 줄에 서는 그림으로 탄생했다.

분할된 가옥 구도, 명징한 색채도 그렇지만, 특히 푸른빛 그림자 때문이다. 오지호는 어둠이란 빛의 소멸이 아니라, 빛의 중첩이라 봤다. '빛의 눈'으로 세상을 보면, 그림자에도 '색'이 있다. 푸른빛 그림자는 '인상파 화가' 오지호의 낙관(落款) 격이다.

1939년 어느 봄날 오후, 붉은 원피스를 입은 둘째딸 '금희'가 문을 나서고, 담장 밑에는 '삽사리'가 졸고 있다. 한가롭고도 흔한 조선 풍경. 그러나 이 장면이 바로 '한국적 인상화'의 첫 줄에 서는 그림으로 탄생했다.

분할된 가옥 구도, 명징한 색채도 그렇지만, 특히 푸른빛 그림자 때문이다. 오지호는 어둠이란 빛의 소멸이 아니라, 빛의 중첩이라 봤다. '빛의 눈'으로 세상을 보면, 그림자에도 '색'이 있다. 푸른빛 그림자는 '인상파 화가' 오지호의 낙관(落款) 격이다.

- 오지호의 1939년작 ‘남향집’. 가로 65㎝, 세로 80㎝. /국립현대미술관 소장

오지호의 부친은 조선말 보성 군수(郡守)를 지낸 오재영이다. 그는 3·1독립운동 직후 분에 못 이겨 자결했다. 그 아들인 오지호는 일본 도쿄미술학교를 다녔다. "회화는 빛의 예술"이라는 선언은 일본 인상파 미술 교육의 소산이고, "조선 사람이 요구하는 것은 명랑하고 찬란한 색채"라는 말은 조선 하늘땅과 조선 사람 마음을 살핀 결과였다. 그 둘의 융합체가 바로 작품 '남향집'이다.

"여기 좀 봐, 서울서 기자 선생이 오셨어."

1997년 늦여름의 오후, 광주(光州)의 오지호 가옥에 들렀을 때다. 오 선생의 차남 오승윤 화백의 말에 그 부인이 부엌에서 걸어나왔다. 그이의 웃음을 보며 '박속 같은 잇속'이란 말을 실감했다. 그이의 희디흰 웃음이 기자의 머릿속에 아직도 정지화면처럼 남아 있다.

개성의 '남향집'을 비추던 빛은 오지호 며느리의 입속에서도 환히 빛나고 있었다. 그건 오지호가 그토록 사랑했던 이 땅의 햇살, 그 햇살이었다.

'文學,藝術 > 아트칼럼' 카테고리의 다른 글

| [한국근현대회화 100선] "조선의 고갱" 이인성(Lee In sung , 李仁星) (0) | 2013.11.29 |

|---|---|

| 우정아의 아트 스토리 [100] 그림으로만도 끔찍한 것, 전쟁 (0) | 2013.11.29 |

| 우정아의 아트 스토리 [117] 中世 지역경제에 도움되었던 어린 聖女의 유물 (0) | 2013.11.28 |

| [한국근현대회화 100선] [왜 名畵인가] [3] 천경자의 '길례언니' (0) | 2013.11.28 |

| [한국근현대회화 100선] [왜 名畵인가] [2] 이인성의 '해당화' (0) | 2013.11.28 |