(조선일보 2017.04.05 김범준 성균관대 물리학과 교수)

알파고가 바둑 고수 된 비결은 수많은 인공신경 회로망 연결해 전기 신호 주고받는 방식

인간 지성 작동 원리도 같아

뇌 속 세포 하나론 능력 발휘 못 해… 수많은 '연결'이 지성 만들어

사람의 생각이 어떤 과정을 거쳐 일어나는지, 아직 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 더 많다.

사람의 생각이 어떤 과정을 거쳐 일어나는지, 아직 아는 것보다 모르는 것이 훨씬 더 많다.

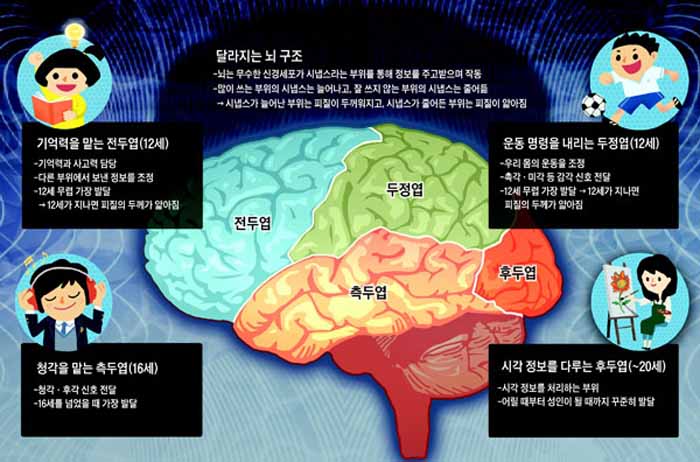

하지만, 딱딱한 두개골로 안전하게 감싼 뇌 안에 신경세포를 많이 모아놓고 이들을 서로 연결해

전기적인 신호를 통해 정보를 처리한다고 줄여서 말할 수는 있다.

신경세포 하나는 평상시에는 밖보다 안쪽의 전압을 더 낮게 유지한다. 그러다가 다른 신경 세포로부터

흘러들어오는 전류의 합이 어떤 값보다 더 커지면, 마치 화살을 빠르게 발사(fire)하듯이, 신경 세포의

전압이 짧은 시간 동안 급격히 높아졌다가 다시 음의 값으로 줄어든다.

바로, 신경세포의 '발화(fire)' 현상이다. 쏘기 전에 팽팽하게 시위를 당겨 과녁을 노리고 있을 때 더 힘이

들 듯, 신경세포는 발화 전 낮은 전압을 유지하기 위해 큰 에너지를 쓴다. 즉, 우리 뇌는 정보를 처리하지 않고 있을 때조차

큰 에너지를 쓰는 비효율적인 신체기관인 셈이다.

발화한 신경세포는 길게 뻗은 가지를 통해 다른 신경세포로 전기 신호를 전달한다.

두 신경세포 사이에는 '시냅스'라는 구조가 있는데, 바로 이 부분에 정보가 저장된다는 것이 알려져 있다. 신경세포 하나가

작동하는 방식의 큰 얼개는 사실 간단하다. 다른 신경세포가 보낸 정보를 각 시냅스에 부여된 가중치를 반영해 더해서

그 총량을 계산하고, 그에 따라 발화 여부를 결정한다. 발화한 전기신호는 다른 신경세포로 출력되어 다음 신경세포에

입력된다. 이렇게 적고 보면, 단순한 전기소자의 작동과 별로 다를 것도 없다. 사람의 경이로운 지성을 신경세포 하나로

환원해 이해할 수 없는 이유다. 하나하나의 작동은 단순해도, 많은 신경세포의 '연결'이 지성을 만든다.

한 사람의 지성도 결국은 '함께 지성'이다.

/조선일보 DB

인공지능의 발전에서 물리학자의 기여도 컸다. 홉필드(Hopfield)의 인공신경회로망에서는 신경세포가 발화하고 있는

상태를 +1로, 얌전히 휴지기에 있을 때를 1로 단순하게 기술한다.

위, 아래라는 두 값만을 갖는 전자의 스핀과 비슷하다. 나도 한글 자모를 인식하는 인공지능 프로그램을 만들어본 적이 있다.

처음부터 새로 만든 것이 아니었다. 물리학 연구에서 이미 만들어 놓은 프로그램을 조금 수정해 문자인식 프로그램으로

바꾼 거다. 물리학에서 스핀 시스템의 에너지 바닥 상태를 찾는 일이나, 인공신경회로망을 이용해 한글 자모를 인식하는 거나,

둘이 같은 문제라는 것이 흥미롭다.

요즘의 딥러닝 인공신경회로망도 마찬가지다. 신경세포 하나는 물리학의 스핀처럼 아주 단순하게 구현하지만,

실제 사람의 뇌처럼, 이들을 많이 모아 복잡하게 연결해 커다란 인공신경회로망을 만드는 거다.

신경회로망을 여러 층으로 만들고 사람이 배우듯이 회로망을 학습시켜 알파고와 같은 놀라운 인공지능을 구현한다.

사람이 학습한 정보가 결국 뇌 안에서 신경세포를 잇는 시냅스에 각인되듯이, 알파고의 바둑 학습도 인공신경세포들을

연결하는 연결선의 가중치를 조절하는 방법을 따른다. 난, 알파고의 바둑 실력보다도, 사람의 뇌의 작동원리로부터 배워

이 놀라운 인공지능을 만든 축적된 과학자들의 노력과 성취가 더 경이롭다.

인공지능도 결국 사람이 사람에게서 배워 사람이 만든 거다.

하지만, 사람이 만든 최신의 인공지능이 도대체 어떻게 작동하는지는 아직 과학자들도 속속들이 알고 있지 못하다.

사람의 지성에 대해서도, 현재 약간의 파편화된 단서만 있을 뿐, 어느 누구도 도대체 어떤 과정으로 정보가 기록되고

다시 의식의 표면으로 떠오르는지 여전히 잘 알지 못한다.

우린 매일 무언가를 새로 배우지만, 어떻게 배우는지는 고사하고, 도대체 배운다는 것이 무엇인지도, 아직 배우지 못했다.

'人文,社會科學 > 科學과 未來,環境' 카테고리의 다른 글

| [최형섭의 세상을 상상하는 과학] 내 몸에서 나온 세포인데… 주인은 왜 병원인가 외 1 (0) | 2017.04.23 |

|---|---|

| [이슈와 전망] '개방과 공유' 혁신 생태계 만들자 (0) | 2017.04.16 |

| "경제 발전 이끈 최형섭 'KIST 모델', 70~80년대 개발도상국에 큰 영향" (0) | 2017.03.13 |

| [IF] 지구에 '8번째 대륙'이 있다고? (0) | 2017.03.11 |

| [만파식적] ‘빈센트 반 봇’ (0) | 2017.03.07 |