(조선일보 2019.04.12 유광종 중국인문경영연구소 소장)

성(城)은 예로부터 중국인들이 안정적인 삶을 이어가는 장치였다. 안에는 정사를 논의하는 조정(朝廷)이 있고,

일반인 동네 여염(閭閻)이 있었다.

성이 외부와 이어지는 곳은 교(郊)다. 따라서 성 주변은 교외(郊外)다.

그로부터 멀리 떨어진 곳은 야(野)다. 때로는 비(鄙)로도 적었다. 둘을 합치면 야비(野鄙)다.

우리도 잘 쓰는 '야비하다'의 그 단어다. 퍽 나쁜 뜻이어서 성 안팎의 아주 다른 위상을 실감케 한다.

요즘도 도시 외곽에 사는 중국인은 자신의 경우를 '성외(城外)'라고 부른다.

도시인은 제 처지를 '성리(城裡)'라고 한다.

성의 안과 밖을 집요하게 구별하는 시선이다. 중국 도시의 성은 거의 없어졌다.

1949년 중국의 건국과 함께 벌어진 현상이다. 그러나 요즘도 여전히 도시에 적(籍)을 뒀느냐는

호구(戶口)의 유무(有無)로 까다로운 차별이 벌어진다. 이를테면, 호구는 현대판 '성벽'이다.

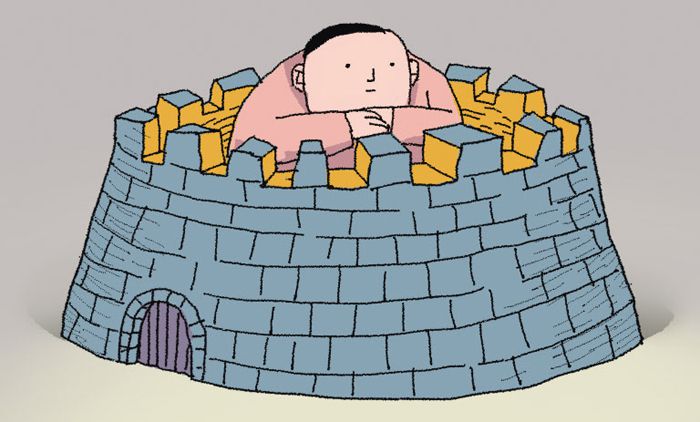

중국 현대 소설의 백미(白眉)로 꼽히는 작품이 있다. 첸중수(錢鍾書)라는 문인이 1947년 낸 '위성(圍城)'이다.

명문가 출신의 남성이 파란 많은 애정 행각을 벌이며 살아가는 이야기가 큰 줄거리다.

뛰어난 문체로 당시 시대상을 세밀하게 반영해 현대 소설의 최고봉으로 꼽힌다.

여기에 등장하는 유명한 말이 있다.

"성에 갇힌 사람은 밖으로 나가길 바라지만, 바깥 사람들은 안에 들어오고 싶어 한다"는 내용이다.

이 소설이 뛰어난 이유의 하나는 성벽에 오래 깃든 중국인의 경계(境界) 심리를 문화적 흐름으로 잘 묘사했기 때문이다.

성안에 사는 사람의 일탈(逸脫), 밖에 있는 사람들의 안주(安住) 심리의 엇갈림이다.

중국인들은 오늘도 '성'을 중심으로 살아간다. 일탈은 그저 생각에 그칠 때가 많다.

대개는 그 테두리가 주는 안정감에 만족한다. 성으로의 진입을 꿈꾸는 사람도 여전히 많다.

안정을 내세웠던 왕조적 통치(統治)가 늘 잘 먹혔던 중국의 오랜 문화적 근간이다.

'時事論壇 > 中國消息' 카테고리의 다른 글

| 中, 일대일로 포럼 25∼27일 개최..푸틴 등 37개국 정상 참석(종합) (0) | 2019.04.20 |

|---|---|

| [유광종의 차이나 別曲] [34] 예절 뒤에 숨긴 칼 (0) | 2019.04.19 |

| '세계 최대' 중국 전파망원경은 왜 블랙홀 사진 못 찍었나 (0) | 2019.04.12 |

| 5G 최강 화웨이 콧대 "한국 가르쳐주고 싶다" (0) | 2019.04.10 |

| "한국에 보여주고 싶었다"···전기차 심장부 연 中 자신감 (0) | 2019.04.08 |