[중앙일보] 입력 2015.07.03

[김종필 증언록 '소이부답'] <52> 유신과 국가 체제 정비

JP “김일성 서울 환갑잔치 막은 건 유신 … 공과 모두 내가 짊어지고 가야할 업”

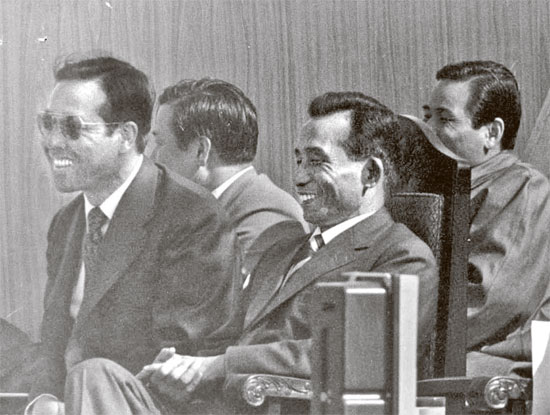

1971년 4월 15일 강원도 춘천 공설운동장에서 열린 제7대 대통령 선거 유세 도중 김종필 민주공화당 부총재(왼쪽)와 박정희 대통령이 찬조연사의 연설을 듣고 웃음을 터뜨리고 있다. 이효상 국회의장 등 찬조 연설자들은 국내외 정세를 비롯한 안보 위기를 강조하면서 박 대통령의 재집권을 호소했다. 이날 원주에서 신민당의 김대중 후보는 향토예비군 폐지 등을 공약으로 내세웠다. [사진 김종필 전 총리 비서실]

1971년 4월 15일 강원도 춘천 공설운동장에서 열린 제7대 대통령 선거 유세 도중 김종필 민주공화당 부총재(왼쪽)와 박정희 대통령이 찬조연사의 연설을 듣고 웃음을 터뜨리고 있다. 이효상 국회의장 등 찬조 연설자들은 국내외 정세를 비롯한 안보 위기를 강조하면서 박 대통령의 재집권을 호소했다. 이날 원주에서 신민당의 김대중 후보는 향토예비군 폐지 등을 공약으로 내세웠다. [사진 김종필 전 총리 비서실]

70년대나 80년대, 그리고 세월이 흐른 오늘날에도 나는 유신 본당이다. 유신 시대라면 김성진 청와대 대변인이 ‘대통령 특별선언’을 발표한 72년 10월 17일부터 박정희 대통령께서 서거한 79년 10월 26일까지 7년여 기간이라 할 수 있다. 나는 72년 10월 17일 이미 국무총리였고 75년 12월 18일 물러날 때까지 만 3년 이상을 그 자리에 있었으니 박 대통령을 빼놓고 나만큼 유신 시대의 중심에 있던 사람은 드물 것이다. 유신에 공(功)이 있다면 공은 공대로, 과(過)가 있다면 과는 과대로 고스란히 내가 짊어지고 가야 할 업(業)이라고 생각한다.

박 대통령이 내게 유신이 추진되고 있음을 알려준 건 72년 5월의 어느 토요일이었다. 청와대에서 전화가 왔다. 박 대통령이 골프를 치자고 했다. 고양의 뉴코리아컨트리클럽으로 가는 차 안에서 이렇게 말을 꺼냈다.

“내가 국가비상관리 체제를 생각하고 있어. 국민 총동원 체제가 필요해. 이대로는 70년대가 순탄하지 않아. 심한 반대에 부닥칠 수 있겠지만 일단 해놓고 보면 나중에 70년대를 잘 이겨냈다는 말을 들을 거야. 이 체제는 국가 위기를 극복할 때까지 한시적으로만 갈 거야.” 박 대통령은 개헌이란 말을 입에 올리진 않았지만 나는 자연스럽게 그런 뜻으로 받아들였다. 대통령도 여러 생각 끝에 나한테 그 말을 하는 것 같았다. 일종의 설득이었다. 그 3년 전 나는 대통령의 3연임을 허용하는 3선 개헌이 자유민주주의 원칙에 반한다는 이유로 반대했다.

이번엔 대통령의 말씀을 적극적으로 받아들였다. 어떤 사람들은 나에 대해 3선 개헌보다 더 비민주적인 유신 개헌을 어떻게 찬성할 수 있었는지 의아하다는 얘기를 한다. 하지만 70년대 들어와 국내외 정세는 첩첩이 어려움이 밀려와 비상수단을 쓸 수밖에 없는 상황이었다.

이후락(1924~2009) 전 중앙정보부장.

이후락(1924~2009) 전 중앙정보부장.박 대통령은 미국의 일방적 정책 변경에 굉장히 당황하고 화를 냈다. 미국의 조치에 항의하는 한편 “건설하면서 싸우고, 싸우면서 건설하자”고 국민에게 호소했다. 이제 우리는 단독으로 김일성과 싸워 격퇴해야 할 지경이었다. 바람 앞에 등불이라는 게 70년대 초반 우리 상황에 딱 들어맞는 얘기였다. 향토예비군을 동원해서 훈련을 다시 시키고 전방에 대전차 장벽을 쌓았다. 남산 꼭대기는 물론 사방에 고사포를 올려놓고 북이 쳐들어 오면 쏜다고 그랬다. 가끔 훈련한다고 밤에 느닷없이 고사포 쏘는 소리가 나면 시민들이 움찔움찔 놀라곤 했다. 박 대통령과 나는 국가적 시련을 겪으면서 “60년대가 농업과 경공업을 일으킨 증산(增産)의 시대라면 70년대는 우리 땅을 우리 손으로 지키는 방위산업과 중화학공업의 시대여야 한다. 이를 바탕으로 80년대는 복지 선진 국가로 도약할 것이다”는 비전을 가지고 있었다. 이런 상황에서 대통령이 국가 총동원 체제를 준비하고 그것도 한시적으로 하겠다는 데 반대할 일이 아니었다.

1972년 10월 17일 김성진 청와대 대변인이 유신 특별선언을 발표하고 있다. [사진 국가기록원]

1972년 10월 17일 김성진 청와대 대변인이 유신 특별선언을 발표하고 있다. [사진 국가기록원]유신은 많은 비판과 저항을 불렀다. 유신헌법 자체가 국가의 생존을 위해 국민을 누를 수밖에 없다는 인식에서 태어났다. 국가와 국민을 다 만족시킬 수 없는 시대도 있는 것이다. 오늘날 우리가 국부(國富)와 자유를 누리는 것은 유신 때 희생을 감수한 국민들 덕분이다. 그분들에게 송구하고 고마울 뿐이다. 그 덕에 김일성의 서울 환갑잔치를 못하게 만들었고 나라를 지켰다.

유신헌법 국민투표일인 1972년 11월 21일 김종필 국무총리가 부인 박영옥 여사(가운데), 딸 예리씨와 함께 투표에 참여했다. [사진 김종필 전 총리 비서실]

유신헌법 국민투표일인 1972년 11월 21일 김종필 국무총리가 부인 박영옥 여사(가운데), 딸 예리씨와 함께 투표에 참여했다. [사진 김종필 전 총리 비서실]체포된 간첩을 문초해 보니 “이후락을 죽이러 왔다”고 진술했다. 김일성은 박 대통령의 유신 발표를 보고 “내가 이용당했다. 이후락이 나쁜 놈, 처치해라”고 말했다고 한다. 이후락은 명이 긴 모양이었다. 마침 그날 이후락은 예정에 없던 일정이 생겨 서울에 가고 없었다.

김대중 납치 사건이 터진 73년 가을부터 대학가에서 유신 반대 데모가, 종교계와 재야에서는 시국선언 등이 이어졌다. 그때 박 대통령은 긴급조치를 잇따라 선포하며 강경 대응했다. 하지만 유신 반대 목소리는 수그러들지 않았다. 나는 박 대통령에게 유신의 찬반을 묻는 국민투표를 하자고 제안했다. 박 대통령은 처음엔 “그따위 짓을 왜 해”라고 야단을 쳤다. 얼마 뒤 다시 건의를 했다. “아무래도 국민투표를 하셔야 될 것 같습니다. 찬성 투표가 적게 나오면 관두면 되지 않습니까. 잘 나오면 생각대로 계속하시고….” 박 대통령은 한참을 생각하더니 “그래. 해보자”고 결심했다.

75년 1월 22일 박 대통령은 “이번 국민투표는 비단 현행 헌법에 대한 찬반 투표일 뿐 아니라 나 대통령에 대한 신임 투표로 간주하고자 한다. 만일 국민 여러분이 현행 헌법의 철폐를 원한다면 나는 그것을 대통령에 대한 불신임(不信任)으로 간주하고 즉각 대통령직에서 물러날 것이다”고 발표했다. 2월 12일 유신 찬반 투표가 부쳐졌다. 투표율 79.8%에, 찬성률 73.1%였다. 일단 고비는 넘겼다.

국민투표를 앞두고 전국 곳곳엔 행정기관들이 ‘유신! 이 길만이 살길이다’라는 플래카드를 경쟁적으로 붙였다. 어느 일요일 박 대통령을 모시고 고양군의 한 갈비집을 가는 길인데 벽제화장장 입구에 걸려 있는 플래카드를 보았다. 나는 대통령을 먼저 음식점에 들게 하고 고양군수를 불렀다. “사람이 죽어 슬픈 사람들만 왔다갔다 하는 곳에 ‘이 길만이 살길이다’는 문구가 웬 말인가”라고 호통치고 당장 떼라고 했다. 그런 뒤 음식점에 도착하자 박 대통령이 “왜 늦었느냐”고 물었다. 내가 자초지종을 얘기했더니 대통령은 말없이 쓴웃음을 지었다.

유신 반대 운동이 다시 점화돼 75년 5월엔 긴급조치 9호가 선포됐다. 유신헌법에 대해 부정·반대·개폐를 주장하거나 이를 보도하는 행위를 금지하고 위반자는 영장 없이 체포할 수 있다는 대통령 명령이다. 나는 그해 말 총리를 관뒀다. 그 뒤 엉뚱하게 김재규 같은 권력 내부 인사가 유신을 종식시켰다.

◆유신(維新)=낡은 제도를 고쳐 새롭게 한다는 뜻. 중국의 고서 『시경(詩經)』에 나오는 ‘주수구방 기명유신(周雖舊邦 其命維新)’에서 따왔다. ‘주나라는 비록 오래된 나라지만 그 명은 새롭다’는 뜻이다. 주나라는 기원전 11세기에 건국돼 990년을 이어간 중국 역사상 가장 오래된 왕조다. 일본의 ‘메이지 유신(明治維新)’과 한국의 ‘10월 유신’도 『시경』에서 따왔다.

◆긴급조치와 유신헌법=유신헌법 53조에 따르면 대통령은 필요하다고 인정할 때에 헌법에 규정된 국민의 자유·권리를 잠정적으로 정지하는 긴급조치를 취할 수 있다. 1974년 법원의 영장 없이 인신 구속을 가능하게 하는 긴급조치 1호부터, 75년 유언비어 날조·유포 등을 금하는 긴급조치 9호까지 이어졌다. 72년 12월 27일 공포·발효된 유신헌법은 대통령의 임기를 6년으로 하고 연임을 제한하지 않았다. 대통령은 국회의원 3분의 1( 유신정우회)과 모든 법관의 임명권을 가졌다. 대통령은 통일주체국민회의에서 간선으로 선출된다.

정리=전영기·최준호 기자