고향은 제주도, 출신대학은 전문대, 이렇다 할 스펙은 없지만 이루고자 하는 꿈은 선명했다.

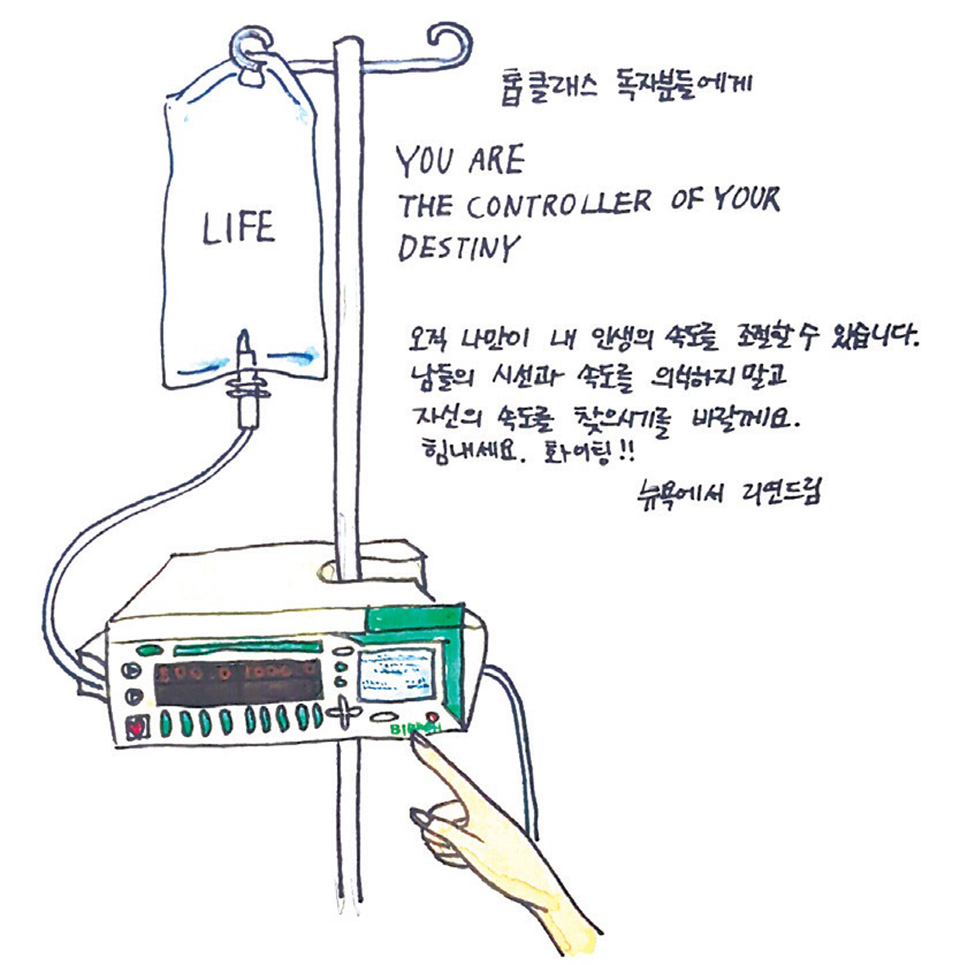

‘뉴욕에서 근무하는 간호사’가 되리라. 꿈을 이루는 데 방해가 되는 다른 사람의 시선에는 휘둘리지 않기로 했다.

현재 뉴욕 베스 이스라엘 병원 암센터에서 근무 중인 김리연 간호사와 서면으로 인터뷰를 했다.

조선일보 : 2015.12.24

[Top Class:뉴욕의 한국인 간호사 김리연]

“얘 봐라, 전문대 나와서 존스 홉킨스 가겠다고 하겠네?”

때로는 웃으며, 때로는 정색하며 바라보는 사람들의 시선이 늘 그를 따라다녔다. 한때는 허황된 꿈을 꾸는 것인가 싶어 홀로 베개를 적시며 운 밤들도 있었다. 곧 허리를 곧추세웠다.

‘니들은 웃어라, 내 꿈은 내가 이룬다!’

다른 사람은 비웃어도, 스스로를 웃어넘기면 안 된다고 생각했다. 처음부터 그의 꿈은 ‘나이팅게일’이 아니었다. ‘뉴욕에서 살고 싶다’는 목표가 먼저였고, 그 목표를 이루는 길에 ‘간호사’가 있었다. 목표가 명확하니 이루는 길도 명료했다. 현지에서 근무하려면 일상 회화뿐 아니라 전문용어도 완벽하게 구사해야 한다.

스무 살, ‘뉴욕’의 꿈을 꾼 뒤로 영어공부를 게을리 하지 않았다. 학기 중에도 매일 새벽 6시에 일어나 영어 수업을 듣고, 학교 수업 후에는 영어학원에 다녔다.

“영어는 저에게 공부가 아니라 놀이였어요. 수업이 끝나도 어학원 강사들과 같이 밥먹고 시간을 보냈어요. 각국의 친구들이 모이는 파티에 가기도 했고요. 제주도에 있었지만, 마음만은 뉴욕이라고 생각했어요. 제주도에 있던 외국인 강사는 다 만난 것 같아요.”

뉴요커 간호사만을 꿈꿔

"꿈은 스스로 해답을 찾아야"

김리연 간호사는 제주도에서 태어났다. 제주한라대학교 간호과에 입학한 이유도 제주도에서 2학년을 마치고 교환학생으로 호주로 건너가 현지 간호사가 되기 위해서였다. 호주에서 경력을 쌓으면 미국으로 건너가는 게 최종 목표였다.

“막상 교환학생을 준비하면서는 고민이 됐어요. ‘목표는 미국인데 굳이 호주를 가야 할까’ 싶었죠. 고민이 되면 일단 실행해보자고 생각했어요. 방학 동안 호주로 어학연수를 떠났죠.”

결과적으로 연수는 그의 항로를 결정하는 데 도움이 됐다. 스무 해 넘게 살아온 아름다운 제주, 하지만 뭔가 다른 삶을 꿈꾸던 그에게 호주는 ‘좀 더 아름답고 풍요로운’ 제주 같았다.

“지금도 여전히 간호사 지망생들에게 가장 많이 듣는 질문이 ‘해외에서 간호사가 되고 싶은데 미국이 좋을까요, 호주가 좋을까요, 일본이 좋을까요?’예요. 정답은 없어요. 스스로 겪어보고 자기만의 해답을 찾아야 해요.”

호주에 다녀와 얻은 것은 ‘타인의 시선으로부터 자유로워지는 법’이다. 과감한 패션을 시도하기 시작한 것도 이때부터다. ‘간호사라면 이래선 안 되지’라고 얽매던 틀을 벗고 싶었다. 머리를 밝게 염색하고 예쁜 귀고리도 했다. 실제로 이런 ‘튀는’ 행동 때문에 간호사 실습생 시절 혼도 많이 났다.

“응급실 실습을 나갔다가 아주 작은 큐빅 귀고리 때문에 혼쭐이 났어요. 당시 실습생들은 무늬 없는 하얀 발목 양말에 머리는 그물망 달린 검정 핀으로 머리칼을 한 올도 남김없이 쓸어 올려야 했거든요. 엘리베이터도 탈 수 없고, 의자에 앉을 수도 없고요. 사실 이 부분은 지금도 이해가 안 돼요. 좀 더 인간적으로, 전문적으로 대해줘도 될 텐데 왜 그런 관행이 굳어졌을까 싶어요.”

간호사 사회가 군대만큼이나 서열이 엄격하다는 건 아는 사람만 안다. 속칭 ‘태움’이라 불리는데, 초보 간호사 시절에는 밥도 못 먹고, 잠도 못 자는 지옥훈련이 이어진다. 그때의 포한을 풀 듯 10년 차 간호사인 지금은 하이힐을 신고, 예쁜 블라우스를 입고 병원을 누빈다. 자신이 행복해야 타인도 행복하게 해줄 수 있다고 그는 믿는다. 그러나 이 자리에 오기까지는 결코 쉽지 않았다.

하소연 하기보단 소망을 글로 써

"최고는 아니지만 최선을 다해"

서울에 있는 대형병원에서 경력을 쌓은 후 뉴욕으로 넘어가는 것이 그의 계획이었다. 당시 ‘삼성서울병원’은 그의 모교에서 단 한 명의 합격자도 배출한 적이 없었다. 하지만 그는 도전했고, 합격했다. 이 소식에 주변에서는 ‘전교 1등도 아닌 김리연이 어떻게…?’라는 수군거림이 들렸다.

“지금도 지방 전문대생인 제가 어떻게 삼성서울병원에 입사할 수 있었는지를 물어보는 분이 많아요. 굳이 꼽자면 이때를 위해 삼성서울병원에서 실습을 했다는 것, 영어를 꾸준히 해왔다는 것, 면접에서 ‘비록 최고는 아니지만 최선을 다했고, 앞으로도 그럴 것이다’라는 점을 어필했다는 거예요.”

합격의 기쁨도 잠시, 일은 고되고 선배들은 엄했다. 3개월 만에 퇴사를 생각할 만큼 멘탈이 붕괴됐다. 그때 그를 붙잡아준 게 블로그였다. 자신이 좋아하는 패션, 운동 등의 내용을 공유했다. 무엇보다 간호사로서의 삶을 적어놓은 것이 반응이 좋았다. 친구나 부모님, 선배들에게 하소연하는 것보다 ‘나만의 다락방’을 갖는 게 도움이 됐다. 소망을 글로 쓰다 보니 점점 현실에 가까워지는 기분도 들었다.

“퇴사하더라도 지금보다 나은 모습으로 퇴사하겠다는 각오로 2년을 버텼어요. 미국 간호사 공부도 시작했고요. 데이 근무를 하는 날은 퇴근 후, 이브닝 근무가 있는 날은 출근 전, 나이트 근무가 있는 날도 마치면 바로 학원에 갔어요. 녹초가 되더라도, 가서 졸더라도 무조건 수업은 들으려고 했어요.”

타인의 시선 의식하면 죽도밥도 안돼

'자기분야에서의 근무와 미련없는 휴식'

영어에 대한 감을 익히기 위해 시작한 영어 동호회와 서울 글로벌센터 봉사활동은 힐링의 시간이기도 했다. 병원에서의 삶이 너무 힘든 이유가 병원에 너무 올인했기 때문이라는 결론을 낸 후 삶의 균형을 찾아갔다. 그리고 2년이 지난 뒤 병원문을 박차고 나왔다.

“병원 일이 워낙 힘들었기 때문에 이제 뭐라도 할 수 있겠더라고요.”

쉬는 동안 하고 싶었던 일들을 다 해봤다. 잡지 패션모델에 도전해보기도 하고, 승무원 시험을 준비하기도 했다. 해보고 나니 미련이 남지 않았다. 8개월간의 휴식, 그리고 다시 수술실 간호사로 병원에 복귀했다.

“미국 간호사가 되기엔 영어도, 경력도 부족했어요. 삼성서울병원은 한번 퇴사하면 재입사가 어렵다고 들었지만 도전했어요. 저는 퇴사도, 복귀도 잘했다고 생각해요. 다른 사람이 어떻게 생각할지를 신경 쓰다 보면 죽도 밥도 안 돼요. 무엇보다 복귀해서는 수술실 근무를 할 수 있었기 때문에 저에게 필요했던 공부를 충분히 할 수 있었어요.”

소속이 바뀌어도 봉사활동은 꾸준히 이어갔다. 외국인 무료건강 검진 통역 봉사를 할 때 만난 친구와의 인연으로 현재의 남편도 만났다. 남편 데이비드는 재미교포로 한국을 여행 중에 김리연 간호사를 만났다. 2년의 장거리 연애 끝에 결혼에 이르렀고, 남편이 근무하는 워싱턴DC에서 신혼생활을 시작했다. 꿈꾸던 미국행이 이루어지는 순간이었다. 그러나 그의 꿈은 ‘뉴욕의 간호사’, 뉴욕의 병원을 수소문해 수시로 지원서를 냈다. 대형병원, 불임 클리닉, 성형외과, 작은 소아과까지 가리지 않았다. 그러던 중 베스 이스라엘 병원에서 연락이 왔다. 처음엔 파트 타임이었다. 두 차례의 인터뷰 끝에 풀타임 정규직으로 채용됐다.

“지금 저에게 찾아온 행복은 ‘내가 진정으로 바라는 모습에 가까워지기 위해 멀고 험한 길도 웃으며 걸어왔기에 주어진 상’이라고 생각해요.”

그는 지금 그의 저서 《간호사라서 다행이야》 영문판을 준비하고 있다. 도전하고, 꿈꾸기에 삶은 아름답다는 김리연 간호사의 이야기가 뉴욕의 한복판에서 읽힐 날도 머지않았다.

'人文,社會科學 > 人文,社會' 카테고리의 다른 글

| [내 생각은]한국인문학硏 설립하자 (0) | 2015.12.31 |

|---|---|

| [Why] 소리지르는 것도 '학대' 아이를 그냥 믿으세요 (0) | 2015.12.27 |

| 오은경의 잊혀진 유라시아 이야기(13)-① 타지키스탄의 수도에서 400㎞ 떨어진 관광지까지 화장실이 몇 개? (0) | 2015.12.25 |

| 오은경의 잊혀진 유라시아 이야기(12) 이슬람 여성 얼굴가리는 행위 남성에게 관능적 충동을 야기시킨다? (0) | 2015.12.21 |

| 오은경의 잊혀진 유라시아 이야기(11) 고구려의 진정한 후손 지금도 있을까? (0) | 2015.12.18 |