[조선비즈 2015-2-7 일자]

국가과학기술연구회는 5일 대전 컨벤션센터에서 열린 ‘정부출연연구기관 과학기술 한마당’에서 포토 콘테스트를 열고 찰나의 순간에 포착된 신비로운 사진을 공개했다.

이번 콘테스트에는 출연연 소속 연구원들이 연구현장에서 직접 찍은 사진 72점이 출품됐다. 천체 촬영용 카메라, 전자현미경을 이용해 사람의 눈으로는 볼 수 없는 장면을 포착했다. 출품작들 중 엄선한 11장의 사진을 소개한다.

① 오리온 자리 중심부(한국천문연구원 박성준 연구원)

오리온 자리 주변에는 많은 양의 수소가스와 성간먼지가 분포해 있다. 이 가스와 먼지들은 새로운 별이 탄생할 때 연료로 사용된다. 천문학자들은 별 탄생의 신비가 깃든 오리온 자리에 큰 관심을 갖고 있다.

사진 속 중심부가 붉은 이유는 젊은 별이 방출한 고에너지 자외선이 주변의 수소원자들을 이온화시키고, 이온화된 전자가 다시 수소원자핵과 재결합했기 때문이다. 곳곳의 푸른색은 별빛이 성간먼지에 의해 산란을 일으킨 증거다. 왼쪽 아래에는 말머리 성운이, 오른쪽 상단에는 오리온 성운이 보인다.

② 오리온 성운 M42, 43(한국천문연구원 박영식 연구원)

M42와 M43은 겨울철 밤하늘에서 쉽게 찾을 수 있는 오리온 성운이다. 앞서 박성준 연구원의 출품작에서 오른쪽 윗부분에 해당한다. 지구로부터 약 1500광년 떨어져 있다.

오리온 성운은 1610년 프랑스 천문학자 니콜라클로드 파브리 드 페레스가 처음 발견했다. 당시에는 별이라는 주장도 있었지만 1865년 영국 천문학자 윌리엄 허긴스에 의해 별이 아닌 가스라는 사실이 밝혀졌다.

박영식 연구원은 106㎜ 굴절 망원경과 미러리스 디지털 카메라로 이 성운을 촬영한 뒤 사진 16장을 합성해 작품을 완성했다.

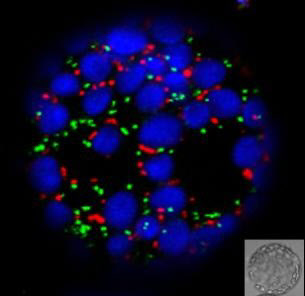

③식물 세포내 소기관(한국생명공학연구원 박현지 연구원)

세포벽이 제거된 상태인 세포를 ‘원형질체(protoplast)’라고 부른다. 세포벽이 없어야 세포간 융합이 잘 이뤄지기 때문에 연구 과정에서 원형질체를 만드는 건 흔한 일이다.

이 작품은 원형질체에 형광단백질을 주입해 색을 입혀 완성한 것이다. 형광현미경으로 관찰했다. 사진속 파란 부분은 엽록체, 초록색 부분은 소기관의 일종인 골지체다. 빨간 점들은 미토콘드리아를 나타낸다.

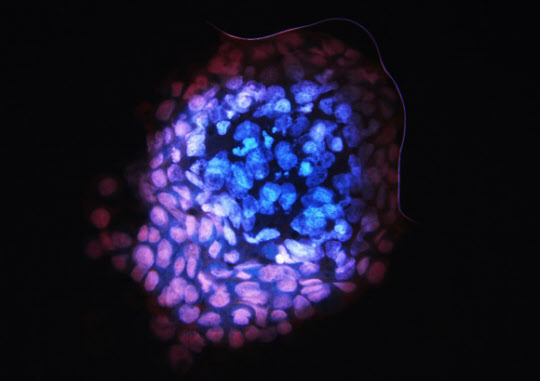

④생명의 시작(한국생명공학연구원 송봉석 연구원)

이 사진은 포유류의 수정란이 자궁에 착상하기 전 배반포 단계일 때를 포착한 것이다. 배아를 염색해 눈에 잘 띄게 만들었다. 가운데 파란색 부분이 추후 태아로 발달할 세포들이다. 주변의 붉은색은 태반으로 발달할 세포를 나타낸다.

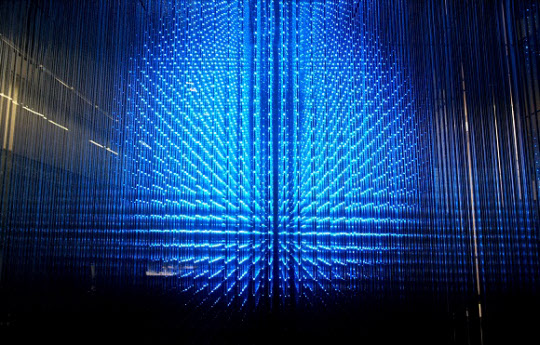

⑤LED 불빛의 향연(한국전자통신연구원 하태문 기술원)

발광다이오드(LED)는 전자를 발생시키는 전자물질과 구멍을 이루는 전자수용물질을 접합해 만든 소자다. 낮은 전류를 흘리면 전자물질과 구멍의 접합면에서 빛이 만들어지는 원리다. 전기에너지가 빛에너지로 직접 변환하기 때문에 전력 소모가 적고 수명은 길다는 장점이 있다.

이 작품은 LED 전구를 엮어 커튼처럼 드리운 모습이 마치 영화 ‘메트릭스’의 한 장면을 보는 듯 하다.

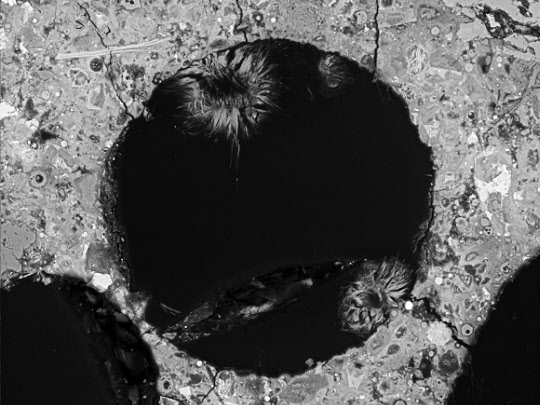

⑥콘크리트의 마이크로 세계(한국건설기술연구원 이종석 연구위원)

콘크리트의 미세구조를 주사전자현미경(SEM)으로 500배 확대한 사진이다. 사진의 좌우 길이는 300마이크로미터(1마이크로미터는 100만분의 1m)다. 가운데 커다란 검은 원은 공극(孔隙)이다.

공극에 오랜 시간 물이나 공기가 침투하면 콘크리트 표면이 약해져 깨지게 된다. 지난해 서울 시내 도로 곳곳에서 발견된 ‘싱크홀’의 원인 중 하나가 바로 이 공극이다.

⑦아스퍼질러스(Aspergillus sp.)의 분생자(세계김치연구소 곽현정 연구원)

아스퍼질러스는 누룩곰팡이를 말한다. 공기 중에 널리 분포해 있는 곰팡이다. 곽현정 연구원은 아스퍼질러스를 실체현미경으로 관찰해 이번 콘테스트에 출품했다.

흔히 곰팡이라고 하면 더러운 이미지가 먼저 떠오른다. 그런데 현미경을 통해 본 누룩곰팡이의 모습은 청연한 안개꽃에 더 가깝다. 꽃처럼 보이는 부분이 포자의 일종인 분생자다. 나뭇가지에 핀 목련 같기도 하다.

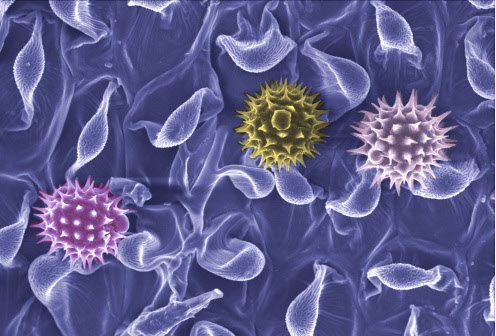

⑧과학의 씨앗(한국기계연구원 이승모 연구원)

늦여름과 초가을을 대표하는 꽃인 해바라기의 꽃잎 표면을 자세히 관찰하면 어떤 모습일까. SEM으로 해바리기 꽃잎을 관찰한 이 사진을 보면 궁금증이 풀린다.

배경과 다른 색으로 표시된 3개의 입자들은 해바라기의 화분립, 즉 꽃가루다. 꽃가루는 바람이나 동물, 곤충 등의 도움으로 이동해 수분한다. 표면이 뾰족하게 솟아있는 모습이 마치 이동을 도와줄 곤충을 절대 놓치지 않겠다는 의지의 표현 같다.

⑨장기체공 전기동력 무인기의 야간비행(한국항공우주연구원 박부민 연구원)

항우연에서 개발한 전기동력 무인기 ‘EAV-2H’가 밤하늘을 날고 있는 모습이다. 달 위로 겹친 무인기의 실루엣이 아름답게 느껴진다. 먼 미지의 영역으로 떠나가는 무인기의 뒷모습을 보는 듯 하다.

EAV-2H는 날개 길이 11m, 무게 20㎏인 무인기다. 첨단 탄소 복합재를 사용해 동체 무게를 가볍게 했고, 동력원으로 태양열을 사용한다. 2013년 10월에는 25시간 40분 연속비행 기록을 세우기도 했다.

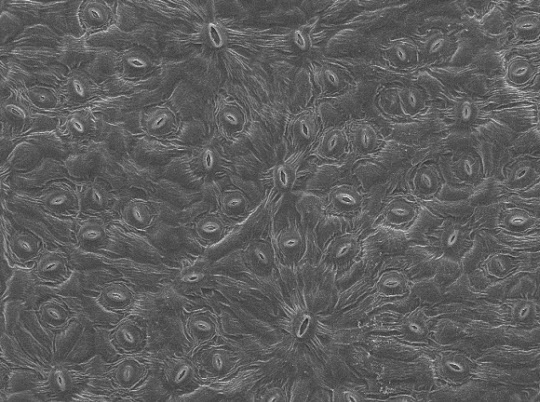

⑩내 이야기를 들어줘(한국화학연구원 최윤미 연구원)

자신의 이야기를 들어달라고 애원하는 여러 사람의 입을 따로 모아 놓은 것 같다. 입만 잔뜩 있고 듣는 귀는 없어 소통이 원활하지 않다는 느낌도 든다.

이 사진은 식물 잎의 뒷면에 있는 공기구멍인 ‘기공’을 전자현미경으로 촬영한 것이다. 기공은 광합성에 필요한 이산화탄소가 들어오고 산소가 배출되는 통로 역할을 한다. 사람으로 치면 호흡기관인 셈이다.

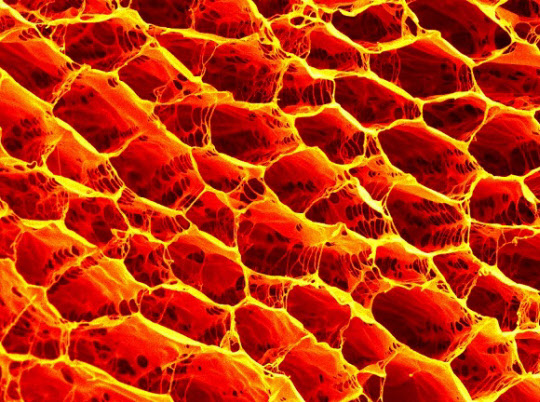

⑪한 여름의 벌집(한국화학연구원 신다혜 연구원)

벌집을 관찰한 사진처럼 보이지만 실제로는 백합과의 다년초인 ‘알로에 베라’를 촬영한 것이다. 아프리카가 원산지인 알로에 베라는 면역력 증진, 피부 재생 등의 효과가 뛰어나 다양한 분야에서 사용되고 있다.

수분이 풍부한 알로에 베라의 겔(gel) 부분을 SEM으로 관찰한 뒤 붉은 색을 입혀 탄생시켰다. 수분이 거의 다 빠져나간 겔 부분이 바짝 메마른 벌집 표면처럼 보인다.

이번 콘테스트에는 출연연 소속 연구원들이 연구현장에서 직접 찍은 사진 72점이 출품됐다. 천체 촬영용 카메라, 전자현미경을 이용해 사람의 눈으로는 볼 수 없는 장면을 포착했다. 출품작들 중 엄선한 11장의 사진을 소개한다.

① 오리온 자리 중심부(한국천문연구원 박성준 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

사진 속 중심부가 붉은 이유는 젊은 별이 방출한 고에너지 자외선이 주변의 수소원자들을 이온화시키고, 이온화된 전자가 다시 수소원자핵과 재결합했기 때문이다. 곳곳의 푸른색은 별빛이 성간먼지에 의해 산란을 일으킨 증거다. 왼쪽 아래에는 말머리 성운이, 오른쪽 상단에는 오리온 성운이 보인다.

② 오리온 성운 M42, 43(한국천문연구원 박영식 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

오리온 성운은 1610년 프랑스 천문학자 니콜라클로드 파브리 드 페레스가 처음 발견했다. 당시에는 별이라는 주장도 있었지만 1865년 영국 천문학자 윌리엄 허긴스에 의해 별이 아닌 가스라는 사실이 밝혀졌다.

박영식 연구원은 106㎜ 굴절 망원경과 미러리스 디지털 카메라로 이 성운을 촬영한 뒤 사진 16장을 합성해 작품을 완성했다.

③식물 세포내 소기관(한국생명공학연구원 박현지 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

이 작품은 원형질체에 형광단백질을 주입해 색을 입혀 완성한 것이다. 형광현미경으로 관찰했다. 사진속 파란 부분은 엽록체, 초록색 부분은 소기관의 일종인 골지체다. 빨간 점들은 미토콘드리아를 나타낸다.

④생명의 시작(한국생명공학연구원 송봉석 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

⑤LED 불빛의 향연(한국전자통신연구원 하태문 기술원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

이 작품은 LED 전구를 엮어 커튼처럼 드리운 모습이 마치 영화 ‘메트릭스’의 한 장면을 보는 듯 하다.

⑥콘크리트의 마이크로 세계(한국건설기술연구원 이종석 연구위원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

공극에 오랜 시간 물이나 공기가 침투하면 콘크리트 표면이 약해져 깨지게 된다. 지난해 서울 시내 도로 곳곳에서 발견된 ‘싱크홀’의 원인 중 하나가 바로 이 공극이다.

⑦아스퍼질러스(Aspergillus sp.)의 분생자(세계김치연구소 곽현정 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

흔히 곰팡이라고 하면 더러운 이미지가 먼저 떠오른다. 그런데 현미경을 통해 본 누룩곰팡이의 모습은 청연한 안개꽃에 더 가깝다. 꽃처럼 보이는 부분이 포자의 일종인 분생자다. 나뭇가지에 핀 목련 같기도 하다.

⑧과학의 씨앗(한국기계연구원 이승모 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

배경과 다른 색으로 표시된 3개의 입자들은 해바라기의 화분립, 즉 꽃가루다. 꽃가루는 바람이나 동물, 곤충 등의 도움으로 이동해 수분한다. 표면이 뾰족하게 솟아있는 모습이 마치 이동을 도와줄 곤충을 절대 놓치지 않겠다는 의지의 표현 같다.

⑨장기체공 전기동력 무인기의 야간비행(한국항공우주연구원 박부민 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

EAV-2H는 날개 길이 11m, 무게 20㎏인 무인기다. 첨단 탄소 복합재를 사용해 동체 무게를 가볍게 했고, 동력원으로 태양열을 사용한다. 2013년 10월에는 25시간 40분 연속비행 기록을 세우기도 했다.

⑩내 이야기를 들어줘(한국화학연구원 최윤미 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

이 사진은 식물 잎의 뒷면에 있는 공기구멍인 ‘기공’을 전자현미경으로 촬영한 것이다. 기공은 광합성에 필요한 이산화탄소가 들어오고 산소가 배출되는 통로 역할을 한다. 사람으로 치면 호흡기관인 셈이다.

⑪한 여름의 벌집(한국화학연구원 신다혜 연구원)

-

- ▲ 국가과학기술연구회 제공

수분이 풍부한 알로에 베라의 겔(gel) 부분을 SEM으로 관찰한 뒤 붉은 색을 입혀 탄생시켰다. 수분이 거의 다 빠져나간 겔 부분이 바짝 메마른 벌집 표면처럼 보인다.

'生活文化 > 생활속사진' 카테고리의 다른 글

| 일본서 1년전 방사한 황새 제주서 발견 (0) | 2015.02.10 |

|---|---|

| 순천만과 죽녹원으로의 웰빙여행 (0) | 2015.02.09 |

| [사진] 첫 모내기 (0) | 2015.02.07 |

| 예쁜 자태 뽐내는 홍매화 (0) | 2015.02.06 |

| [글 있는 풍경] 돌에 핀 꽃 (0) | 2015.02.05 |