![서울 경복궁 뒤편, 북악산 기슭에 위치한 청와대 본관의 모습. 2층에 있는 대통령 집무실은 출입문에서 대통령 의자까지 15m에 달한다. 장관이 보고를 마치고 뒷걸음질로 나오다 넘어졌다는 일화도 있다. 선거철마다 개조 또는 이전 이야기가 나오고 있다. [중앙포토]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201611/30/htm_2016113022725386378.jpg)

서울 경복궁 뒤편, 북악산 기슭에 위치한 청와대 본관의 모습. 2층에 있는 대통령 집무실은 출입문에서 대통령 의자까지 15m에 달한다. 장관이 보고를 마치고 뒷걸음질로 나오다 넘어졌다는 일화도 있다. 선거철마다 개조 또는 이전 이야기가 나오고 있다. [중앙포토]

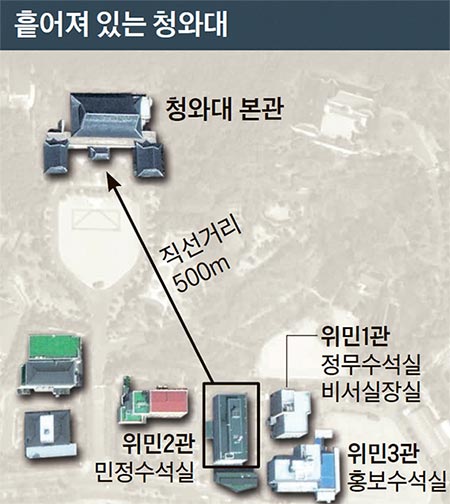

대통령의 일터이자, 삶터인 청와대가 ‘불통 1번지’가 된 것이 사람만의 탓일까. 청와대 본관은 1991년 완공 이래 25년간 문제작으로 꼽히고 있다. 내부 소통이 어려운 구조라 리모델링하거나 이전해야 한다는 주장이 선거철마다 나온다. 논란은 세 가지로 요약된다. 건물의 배치, 구조 및 형태, 자리 잡은 터 문제다.