한국 사회 집단기억 '憤怒'로 요약되는 게 문제…

고난 함께 견딘 가족에게 感謝와 그리움 갖듯, 원망 대신 '고마움의 記憶' 되찾는 한 해 되길

독일 TV 주말 프로그램에서는 꼭 소프트 포르노를 틀어줬다.

독일 TV 주말 프로그램에서는 꼭 소프트 포르노를 틀어줬다.

독일에 처음 유학 가서 크게 놀랐던 것 중 하나다.

피 끓는 한국 청년에게는 엄청난 문화적 충격이었다. 매 주말 눈이 벌게지도록 봤다.

그러나 한 달 꼬박 보고 나니 이내 심드렁해졌다. 음란함에 대처하는 아주 특이한 독일식 처방이었다.

두 번째로 놀랐던 것은 독일 TV의 '주말의 명화'였다. 할리우드 전쟁 영화를 아주 자주 보여줬다.

할리우드 전쟁 영화란 미군이 반드시 '좋은 사람'이고, 독일군은 무조건 '나쁜 놈'으로 나오는 영화를

말한다. 그런데 독일 TV에서, 그것도 우리나라 KBS와 같은 ARD·DF와 같은 공영방송에서 독일군이

나쁜 놈으로 나오는 할리우드식 전쟁 영화를 아무 거리낌 없이 틀어주고 있었다.

내게는 포르노보다도 더 충격적인 일이었다.

2차 세계대전 당시 독일군이란 자신들의 아버지다.

아무리 나치 시대 일이라도 자신들의 아버지가 나쁜 놈으로 나오고, 온갖 흉악한 짓을 저지르다가 잘생기고 용감한 미군 총에

집단적으로 살해당하는 영화를 주말마다 아무렇지도 않은 듯 보여주는 것이 과연 가능한 일일까?

그걸 지켜보는 독일 사람들은 전혀 괴롭지 않을까? 독일 친구들에게 수없이 물어보고 내가 내린 결론은 이렇다.

그들은 나치 시대의 독일을 자신들의 독일로 여기지 않는다는 거다.

히틀러의 나치는 악령에 홀린, 광기의 시대였다.

그 광기에 대한 역사적 책임을 통감하고 무한 책임을 지겠다는 것은 독일 사회의 일관된 자세다.

그러나 나치 시대의 악령과 어떠한 심리적 동일시(同一視)도 허용하지 않는다.

할리우드 전쟁 영화에 나오는 그 끔찍한 독일 군인들과 자신들은 아무런 상관이 없다.

그렇기 때문에 영화 주인공인 미군 관점으로 영화를 볼 수 있는 것이다.

히틀러의 나치 시대와 심리적 단절에 성공했다는 이야기다.

지식인들의 역사 담론에서부터 일상에서 경험하는 TV 드라마에 이르기까지 홀로코스트라는 집단 기억을 철저하게

반복했기에 가능했다. 이는 그리 간단한 일이 아니다. 엄청난 심리적 고통을 감수해야 했다.

끊임없이 자기 연민의 '희생자 놀이'에 몰두하는 일본과 비교해보면 독일 사회의 나치 시대 극복이 얼마나 고통스러웠을까는

충분히 예상할 수 있다

(자랄 때 참 초라하게 자기변명을 해야 할 때가 있었다.

그때마다 우리 엄마는 내게 그랬다. '너 참 너절하다'.

오늘날 아베의 일본은 '참 너절하다'. 사람이건 국가건, 너절해서 사랑받고 존경받는 경우는 없다).

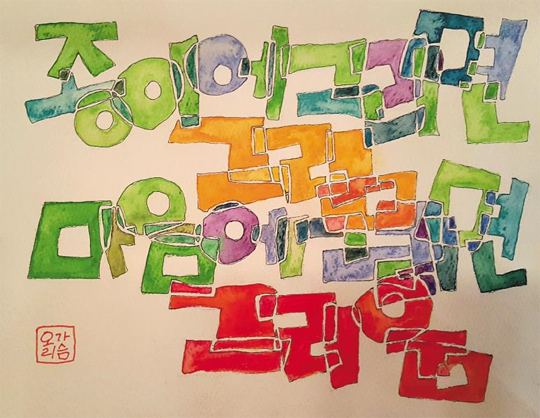

- 종이에 그리면 그림이 되고 마음에 그리면 그리움이 된다. /김정운 그림

자신의 과거와 단절하는 일은 시간의 연속성으로 설명하는 역사 서술의 기본 원리를 수정해야만 가능한 일이다.

그래서 독일 문화학자 얀 아스만(Jan Assmann)과 알라이다 아스만(Aleida Assmann) 부부는

역사란 시간이 아니라 '기억', 더 정확하게 이야기하면 '문화적 기억(kulturelles Gedächtnis)'이라고 주장한다.

'역사는 사회문화적 맥락에 따라 선택적으로 재구성된다'는 '기억 이론'은 프랑스 사회학자 모리스 알박스

(Maurice Halbwachs)의 '집단 기억(mémoire collective)'에서 출발한다.

시간의 종적 흐름에 기초한 역사 서술이 결코 객관적일 수 없으며, 언제나 '상호 주관적'으로 기억되는 집합적,

구성적 특징을 가진다는 주장이다. 이런 집단 기억 혹은 문화적 기억의 수단은 역사 교과서의 텍스트에 국한되지 않는다.

영화, 그림, TV드라마, 박물관, 미술관, 동상에 이르기까지 그 매체가 다양하다

(그렇게 보면, 광화문 광장에 나란히 세워진 이순신 장군 동상과 세종대왕 동상으로 매개되는 문화적 기억은

상당히 당황스럽다. 서로 다른 장소 기억이 돼야 한다).

오늘날 한국 사회의 문제는 문화적 기억이 그리 쉽게 하나로 수렴되지 않는다는 사실에 있다.

기억의 매체가 너무 다원화되어 있는 까닭이다.

종이 신문을 보는 사람들은 종이 신문으로 집단 기억을 구성한다.

페이스북, 트위터로 소통하는 이들은 자신들만의 집단 기억을 만들어나간다.

이들의 집단 기억과 초저녁 종편 TV 정치 평론가들의 하이톤에 익숙한 사람들의 집단 기억은 전혀 다르다.

집단 기억이 너무 파편화해 한 국가의 구성원이 공유할 수 있는 역사 내러티브는 더 이상 존재하지 않는 듯하다.

그러나 아무리 의견이 달라도 '함께 산다'는 공동체적 전제가 사라지면 안 된다. 그래서 위기인 거다.

더 큰 문제는 각각의 집단 기억이 갖는 정서적 내용이다. 한마디로 요약하자면 '분노'다.

2015년, 새로운 한 해를 분노와 원망으로 시작할 수는 없는 일이다.

이렇게 출발하는 한 해가 잘되길 바라는 건 참으로 과한 욕심이다.

분노의 대안은 '고마움'과 '감사함'이다. 가족도 마찬가지다.

누구 말대로 '아무도 보지 않는다면 밤에 몰래 내다 버리고 싶을 때'가 자주 있는 것이 가족이다.

그래도 함께 사는 것은 어려운 시절을 함께 견뎌준 서로에 대한 고마움 때문이다.

그래서 새해가 되면 온 가족이 죽어라 모이는 거다. 떨어져 지내니 너무 그리워서 그렇다.

모든 공동체의 구성 원리는 동일하다.

공유할 수 있는 감사함에 대한 집단 기억이 없다면 그 공동체는 더 이상 유지될 수 없다.

인간이 가진 가장 아름다운 정서는 '그리움'이다. 글과 그림, 그리움의 어원은 같다.

종이에 그리면 그림이 되고, 마음에 그리면 그리움이 된다. 고마움과 감사함은 그리움의 방법론이다.

도대체 고맙고 감사한 기억이 있어야 그리운 것이 생기는 거다.

분노와 원망으로 황폐화하고 파편화한 한국인의 집단 기억에 결여되어 있는 고마움의 기억을 찾아나가는 한 해가 되어야 한다.

어떻게든 찾아내야 한다. 그래야만 생각의 차이, 의견 충돌도 견뎌낼 수 있다.

그래야만 우리가 '같은 공동체'에 함께 살아야 할 이유가 생긴다.

흠, '유치한' 도덕 교과서 같은 이야기인 거 나도 안다.

그러나 이렇게 착한 결심 하자고 한 해가 새로 시작되는 거다.

그러지 않고서야 멀쩡하게 계속되는 시간의 흐름을 일 년 단위로 끊고 새롭게 시작하자고 이토록 '유치하게' 결심할 이유가 없다.

담배나 끊자고, 살이나 빼자고 한 해가 이토록 요란하게 시작되는 거 절대 아니다.