조선일보 2019.11.23 03:00

| 수정 2019.11.26 09:56

[아무튼, 주말- 김형석의 100세일기]

방송국에서 문의가 왔다. '만나고 싶은 사람을 찾아 상봉하는 프로에 참여해 줄 수 있겠는가'다. 보고 싶은 사람들은 이미 세상을 떠난 지 오래되었다. 북한에 사는 사람은 연락이 불가능하기 때문에 그만두기로 했다. 그러나 가능했다면 꼭 만나고 싶던 친구 생각은 간절했다. 살아 있을 때 한 번 더 만나야 했는데….

중학교와 대학교뿐 아니라 평생을 함께하리라고 믿은 두 친구가 있었다. 박군은 아버지가 목사였고 형은 유명한 좌파 인사 박치우였다. 아버지와 형 사이에서 고민하다가 6·25전쟁 때 북으로 갔다. 서울에 있을 때 만났다. 형의 사회적 영향이 컸기 때문에 좌파로 오해받을 것 같아 고민한다고 말했다. 북으로 간 뒤에는 아무 소식도 없다. 형은 김일성에게 버림받아 빨치산으로 갔다가 전사했다는 풍문이고 친구 박군은 종적을 모른다.

중학교와 대학교뿐 아니라 평생을 함께하리라고 믿은 두 친구가 있었다. 박군은 아버지가 목사였고 형은 유명한 좌파 인사 박치우였다. 아버지와 형 사이에서 고민하다가 6·25전쟁 때 북으로 갔다. 서울에 있을 때 만났다. 형의 사회적 영향이 컸기 때문에 좌파로 오해받을 것 같아 고민한다고 말했다. 북으로 간 뒤에는 아무 소식도 없다. 형은 김일성에게 버림받아 빨치산으로 갔다가 전사했다는 풍문이고 친구 박군은 종적을 모른다.

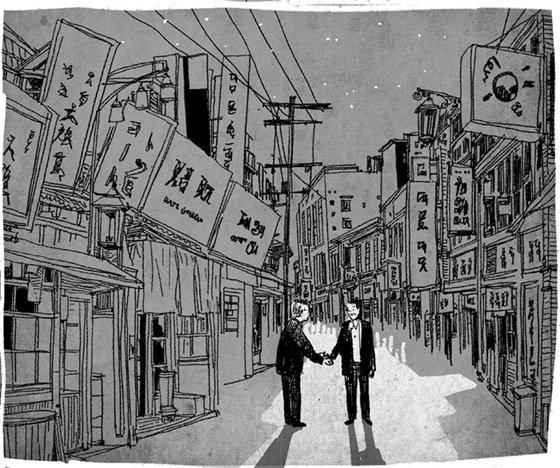

박군보다 더 가까이 지낸 허군은 해방 직후 평양 거리에서 뜻밖에 상봉했다. 길가에서 얼싸안고 "살아 있었구나!" 인사를 나누었다. 내가 일본에서 학도병을 피하기 위해 허군이 사는 만주로 갈까 하는 계획을 세웠는데, 그날 밤 꿈에 허군이 나타나 '여기는 더 위험하니까 좀 더 일본에 머물라'고 해 단념한 일이 있었다고 말했다. 허군은 빙그레 웃었다. 그만큼 우정이 두터웠다.

허군은 해방 전 중국 산서성 연안으로 가 김두봉(한글학자) 밑에 있으면서 공산당원이 되었다. 귀국해서는 공산당 평양시 선전부장이 되었다. 숭실 전문 2층에 사무실을 갖고 있었다. 나는 시골 고향으로 돌아와 청소년 교육에 전념하기로 했다.

2년 동안에 공산 정권은 북한 사회를 완전히 바꾸어 놓았다. 나는 교육계에 조용히 머물 수 없어 탈북을 결심했다. 마지막이 될지도 모르기 때문에 허군을 보러 사무실을 찾아가다가 중학교 후배에게 내 소식을 전해달라고 부탁하고 발걸음을 돌렸다. 민주주의를 위해서는 공산주의자를 찾아갈 이유가 없다는 생각이었는지 모르겠다. 내가 북한을 떠나고 나서 후배가 허군을 만나 내 소식을 전했더니 '말없이 일어서서 창밖을 바라보다가 손수건으로 눈물을 훔치더라'는 소식을 들었다. 북에서는 허갑이라는 이름을 쓰고 있었다. 6·25전쟁이 나니까 제일 먼저 허군 생각이 났다. 건널 수 없는 강 저편에 있으나 그래도 친구같이 느껴졌다.

그 후에 전해 들은 소식이다. 당 중책까지 맡았다가 연안파 지성당원들에게 밀려나기 시작하면서 공산당 교육기관으로 좌천되고 '김일성 정권을 비판했다'는 누명으로 아오지 탄광으로 가게 되면서 자살했다는 소식이다. 허군 성격으로 미루어 그 길을 택할 수 있다고 생각했다.

젊었을 때의 우정과 이상은 물거품같이 사라져 버렸다. 어긋난 애국심이 우정을 배반했다는 고통이다. 그래도 지금 살아 있다면 만나보고 싶다. 정치적 이데올로기는 사라져도 우정은 영원한 것 같은 마음이다. 100세 나이가 가르쳐준 인간애의 작은 별빛이다.

김형석 연세대 명예교수

허군은 해방 전 중국 산서성 연안으로 가 김두봉(한글학자) 밑에 있으면서 공산당원이 되었다. 귀국해서는 공산당 평양시 선전부장이 되었다. 숭실 전문 2층에 사무실을 갖고 있었다. 나는 시골 고향으로 돌아와 청소년 교육에 전념하기로 했다.

2년 동안에 공산 정권은 북한 사회를 완전히 바꾸어 놓았다. 나는 교육계에 조용히 머물 수 없어 탈북을 결심했다. 마지막이 될지도 모르기 때문에 허군을 보러 사무실을 찾아가다가 중학교 후배에게 내 소식을 전해달라고 부탁하고 발걸음을 돌렸다. 민주주의를 위해서는 공산주의자를 찾아갈 이유가 없다는 생각이었는지 모르겠다. 내가 북한을 떠나고 나서 후배가 허군을 만나 내 소식을 전했더니 '말없이 일어서서 창밖을 바라보다가 손수건으로 눈물을 훔치더라'는 소식을 들었다. 북에서는 허갑이라는 이름을 쓰고 있었다. 6·25전쟁이 나니까 제일 먼저 허군 생각이 났다. 건널 수 없는 강 저편에 있으나 그래도 친구같이 느껴졌다.

그 후에 전해 들은 소식이다. 당 중책까지 맡았다가 연안파 지성당원들에게 밀려나기 시작하면서 공산당 교육기관으로 좌천되고 '김일성 정권을 비판했다'는 누명으로 아오지 탄광으로 가게 되면서 자살했다는 소식이다. 허군 성격으로 미루어 그 길을 택할 수 있다고 생각했다.

젊었을 때의 우정과 이상은 물거품같이 사라져 버렸다. 어긋난 애국심이 우정을 배반했다는 고통이다. 그래도 지금 살아 있다면 만나보고 싶다. 정치적 이데올로기는 사라져도 우정은 영원한 것 같은 마음이다. 100세 나이가 가르쳐준 인간애의 작은 별빛이다.

'生活文化 > 그때그일그사람' 카테고리의 다른 글

| 이승만·박정희는 반역자?… 대법원 '백년전쟁' 판결 유감 (0) | 2019.12.14 |

|---|---|

| 서예 전시회를 하면서도… 생전의 아내는 오라고 하지 않았다 (0) | 2019.12.13 |

| [아무튼, 주말- 김형석의 100세일기] 천하의 美 하지 장군에게 쓴소리한 인촌… 누가 고양이 목에 방울을 거나 (0) | 2019.12.11 |

| 이탈리아 로마 지하철 공사장서 2천년전 떡갈나무 자재 발견 (0) | 2019.12.08 |

| 176년 전 세계 최초 크리스마스 카드, 이렇게 생겼다 (0) | 2019.12.05 |