[발언대] 李會榮의 노블레스 오블리주와 화합 정신

(출처-조선일보 2014.11.18 홍일식 우당기념사업회 회장)

우당 선생은 자신의 생명은 물론 엄청난 재산과 가족들까지 모두 조국 독립 제단에 바쳤으니,

첫째, '노블레스 오블리주'의 고귀한 실천이다.

둘째, 끊임없는 자기 혁신이다.

우당 선생 순국 82돌을 맞아 선생의 애국·애족과 범인류애 정신을 오늘의 위기를 극복하는 시대정신으로 삼을 것을 감히

만물상 문무왕릉 앞 師弟 추모비

(출처-조선일보 2014.11.18 김태익 논설위원실)

"경주에 가거들랑 모름지기 문무왕의 유적을 찾으라. 무엇보다 동해의 대왕암을 찾으라."

70여년 전 미술사학의 선구자인 우현 고유섭은 이렇게 썼다.

신라 무열왕이나 김유신 장군이 위대하지 않은 건 아니다.

그러나 죽어서도 바다의 용이 되어 나라를 지키겠다던 문무왕의 정신을 길어보라고 했다.

우현은 문무왕 해중릉(海中陵)이 있는 토함산 너머 감포 앞바다를 '나의 잊히지 못하는 바다'라고도 했다.

▶우현이 개성박물관장을 하며 이 글들을 쓸 무렵 그를 따르는 젊은이들이 있었다.

도쿄제국대학에서 경제학을 공부하던 황수영도 그중 하나였다.

황수영은 방학 맞아 고향에 가면 우현을 따라 고적 답사를 다니며 미술사에 빠져들었다.

함께 탁본 뜨러 나가선 먹을 갈고 사다리를 잡았다.

우현은 고고미술사에서 지울 수 없는 자취를 남기고 1944년 마흔 나이에 세상을 떴다.

황수영은 장례식 추도사에서 "선생님의 가르침을 평생 소중하게 간직하겠다"고 다짐했다.

▶황수영은 3년 뒤 감포와 대왕암을 처음 답사했다.

1960년대 그는 석굴암 보수 공사 책임을 지게 됐다.

석굴암 대불(大佛)의 방향을 정밀 조사하니 바닷가 감은사와 大王岩(대왕암) 쪽을 바라보고 있었다.

석굴암과 감은사와 대왕암이 문무왕을 중심으로 한 세계를 이루고 있다는 우현의 말대로였다.

황수영은 1967년 신라 유적 조사단과 대왕암에 배를 띄웠다.

스승도 바라보기만 했지 직접 올라보진 못했던 곳이었다.

▶암초들 중앙 빈 공간 물속에 거대한 바위가 정확하게 남북으로 놓여 있었다.

암초들 사이로 바닷물이 동쪽에서 들어왔다가 서쪽으로 나가도록 인공을 가한 흔적도 발견됐다.

옛 기록들이 전하는 것처럼 이 바위가 문무왕의 바닷속 왕릉이라는 사실을 확인하는 순간이었다.

몇 달 후 대왕암은 국가 문화재인 사적(史蹟) 158호로 지정됐다.

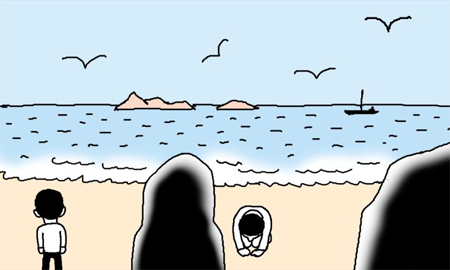

▶그제 감포 앞바다 대왕암이 내다보이는 언덕에서 황수영 박사 추모비 제막식이 있었다.

황수영이 우현 25주기를 맞아 1969년 세운 '나의 잊히지 못하는 바다'란 추모비 바로 옆이다.

황수영은 구순이 돼서도 마흔에 세상 뜬 스승의 전집(全集)을 내는 일에 힘을 기울였다.

사랑과 존경으로 맺어진 사제(師弟)의 인연이 세상을 뜬 후에도 이어지고 있다.

황수영 추모비 건립에 앞장선 이는 그의 60년 제자인 원로 미술사가 정영호 교수다.

팔순의 정 교수는 이날 스승의 추모비를 어루만지며 울먹였다고 한다.

그는 통화에서 "1967년 대왕암 조사에 참여했던 분이 모두 떠나고 이제 나만 남았다"고 했다.

해안가에서 본 문무왕 해중릉(海中陵)/ 일명 大王岩(대왕암)

<국가 문화재인 사적(史蹟) 158호>

'人文,社會科學 > 歷史·文化遺産' 카테고리의 다른 글

| [뉴스 속의 한국사] 성탄절 직전 10만명 구출한 '흥남 철수(1950년 12월 15~24일)' 작전 (0) | 2014.12.22 |

|---|---|

| 1000년간 땅속 묻혔던 신라 역사가 깨어난다 (0) | 2014.12.12 |

| 주몽 고구려의 첫 도읍지를 가다.. 황룡의 꿈 펼친 하늘이 내어준 요새 오녀산성 (0) | 2014.11.01 |

| [윤명철 교수의 고구려 이야기]한민족의 미래 알고 싶다면 광개토대왕릉비를 보라 (0) | 2014.10.29 |

| [윤명철 교수의 고구려 이야기]<13>남편을 건국 시조, 장군 만들고 자식들 강하게 키운 고구려 여인들 (0) | 2014.10.22 |