중앙일보 2018.04.17. 02:48

'적폐청산=비리 제로' 만들려나 순백사회 행동수칙은 안전제일

관료들은 두려워 납작 엎드리고 기업·대학도 몸을 잔뜩 움츠려

집권 1년간 '미래담론의 유실'이 더 큰 화근을 불러올지 모른다

일제 말기 황해도 개풍에서 서울 달동네로 이주한 소녀 박완서는 서울 동무들도 꽃을 따먹는 장면이 신기했다. 어린 그녀도 아카시아 꽃을 송이째 따먹었다. 비릿하고 들척지근했다. 헛구역질이 났다. 새콤달콤한 속살로 상한 비위를 가라앉힐 마디풀, 싱아를 찾았다. “나는 마치 상처 난 몸에 붙일 약초를 찾는 짐승처럼 조급하고도 간절하게 산속을 찾아 헤맸지만 싱아는 한 포기도 없었다. 그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까?”(박완서 작)

꼭 일 년 전 탐스러운 꽃을 송두리째 따먹은 우리에게도 싱아가 필요하다. 뒤집힌 배를 다스릴 줄 알았다. 아이들 손잡고 친구·동료와 광장에 나가 ‘주권재민’을 외쳤을 때 굳건히 닫힌 청와대가 활짝 열릴 줄 알았다. 아니, ‘나라다운 나라’를 돌려주겠다는 맹약이 권력의 폐쇄회로를 쳐부술 줄 알았다. 초기에는 그런 기미에 환호했건만 날이 갈수록 지난 정권과 닮아가는 낭패감에 생물학적 거부감이 유발되기에 이르렀다. 헛구역질 말이다.

민심은 아니라는데, 금감원장은 꼭 김기식이 아니면 안 됐는가? 약탈적 헤지펀드가 한반도 상공을 맴돌며 먹이를 노리는 판에 참여연대 출신 ‘방탄규제단’만이 적격인가? 남북 정상회담이 코앞인데, 인사충돌로 전력을 소모해야 했는가? 말이 나왔으니, 한반도 명운이 걸린 정상회담 준비위에서 외교부 장관은 왜 존재감이 없는가? 4강 실무자와 막후협상을 해도 부족한 때에 어느 대학 강연에 나가 TPP(환태평양경제동반자협정) 가입을 운운하고 있으니 말이다. 온갖 수모를 당하고 장관에 오른 명사들은 아예 뉴스거리도 안 될 지경에 이르렀다. 시정(市井)은 과격한 개혁 조치에 적응하느라 아우성인데 그 많은 장관들은 다 어디로 갔을까.

내각의 실종은 미래 100년을 좌우할 개헌안 심의에서 최고조에 달했다. 취지 설명에서 의결까지 불과 3시간, 개헌안은 원안대로 통과됐다. 묻고 싶다. 장관들이 개헌안을 꼼꼼하게 살펴봤는지를 말이다. 기존 헌법과 개정안을 대조하는 데 적어도 반나절이 걸리고, 반대집단을 설득할 논리 개발에는 수삼일이 소요될 정도다. 헌재소장 임명을 제외하고 4대 권력기관 수장을 간택하는 대통령 권한은 철옹성임에도 격론이 없었는가? 대통령제 유지와 4년 연임제 조항에 만장일치 박수로 화답했는가?

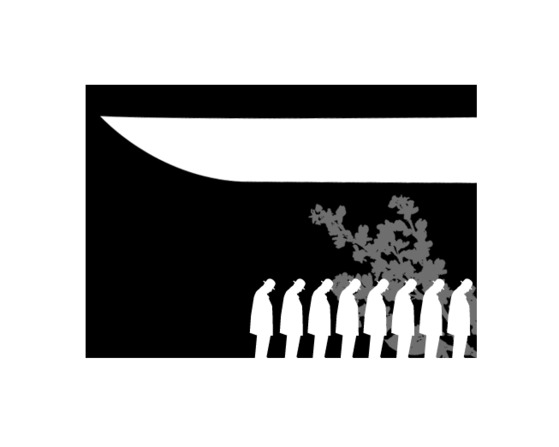

문재인 정권의 보도(寶刀), 적폐청산은 강력한 표백제다. 얼룩을 지우고 악취를 제거해 비리 제로 사회, ‘순백(純白)사회’로 만들고자 한다. 관료들은 혹시 자신이 오점이 될까 두려워 납작 엎드렸다. 자신의 행적이 적폐로 찍힐까 무서워 기업·대학·공공기관도 몸을 잔뜩 움츠렸다. 순백사회에서 최고의 행동수칙은 안전제일이다. 몸을 사리지 않는 전사(戰士)는 바보가 되는 ‘노 리스크, 노 리턴’, 되는 일이 없다. 정의와 공정을 위해 생기와 활력을 반납한 결과다. 적폐청산이 꼭 거쳐야 할 눈물의 협곡이라 해도 집권 1년 ‘미래담론의 유실’이 더 큰 화근을 불러올지 모른다.

그럼에도 공정과 정의 개념은 이제 청와대 담벼락을 넘지 않는다. ‘청와대 1번지’ 인터넷 민원창구 뒤에 편견과 독단이 어른거린다. 광장에 섰던 사람들은 주권의 기억이 다시 아득해져 속이 울렁거린다. 메스꺼움을 달래줄 싱아는 어디에 있는가? 누가 벌써 다 먹어치웠을까? 순백사회의 역설이다. 그런데 드루킹은 뭐지?

송호근 중앙일보 칼럼니스트·서울대 석좌교수

'其他 > 송호근칼럼' 카테고리의 다른 글

| [송호근 칼럼] 반전(反轉), D-14 (0) | 2018.05.30 |

|---|---|

| [송호근 칼럼] 52시 (0) | 2018.05.15 |

| [송호근 칼럼] 개헌(改憲), 당하다 (0) | 2018.04.04 |

| [송호근 칼럼] 공유(共有), 그 '유쾌한 반란' (0) | 2018.03.21 |

| [송호근 칼럼] 언젠가 본 듯한 (0) | 2018.03.07 |