동아일보 2019.05.13. 03:01

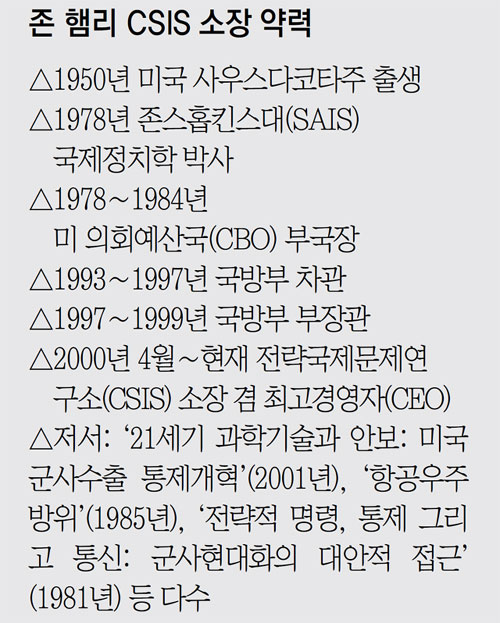

지난달 30일(현지 시간) 미국 워싱턴 전략국제문제연구소(CSIS)에서 본보와 만난 존 햄리 CSIS 소장은 “워싱턴의 뿌리 깊은 ‘햇볕정책’에 대한 오해와 불신이 아직까지 이어지고 있다”고 진단했다. 그는 “대북 강경 제재만으로 미국의 국익에도 부합하는 한반도 통일이 가능한지 진지하게 물어야 할 때”라고 했다. 워싱턴=김정안 특파원 jkim@donga.com

지난달 30일(현지 시간) 미국 워싱턴 전략국제문제연구소(CSIS)에서 본보와 만난 존 햄리 CSIS 소장은 “워싱턴의 뿌리 깊은 ‘햇볕정책’에 대한 오해와 불신이 아직까지 이어지고 있다”고 진단했다. 그는 “대북 강경 제재만으로 미국의 국익에도 부합하는 한반도 통일이 가능한지 진지하게 물어야 할 때”라고 했다. 워싱턴=김정안 특파원 jkim@donga.com

“김대중 전 대통령부터 문재인 대통령까지, 방미한 한국의 모든 대통령이 저희가 주관한 행사에 오셨죠. 2001년 김 전 대통령은 조지 W 부시 당시 대통령과의 ‘재앙적(disastrous)’ 정상회담 직후 CSIS를 찾았습니다. (당시 김 전 대통령의 ‘햇볕정책’을 지지하지 않던 부시 대통령은 공동기자회견에서 “나는 북한 지도자에게 의구심을 갖고 있다”며 깊은 불신을 드러냈다. 김 대통령의 답변을 가로채고 김 전 대통령을 ‘이 사람(This man)’이라고 칭해 외교 결례 논란을 낳았다.) 하지만 애써 침착함을 잃지 않으려던 모습이 기억에 남아요. 박근혜 대통령은….”

잠시 말끝을 흐리던 햄리 소장이 “한국 첫 여성 대통령의 성공을 누구보다 바랐기에 여전히 안타깝다”며 관련 일화를 전했다. “박 전 대통령이 CSIS와의 만찬에 참석하기 전 제 집무실에 머물렀던 적이 있습니다. 외부에선 볼 수 없게 창문 커튼을 쳐야 했고 아무도 그곳에 들어가지 않더군요. 곁을 두지 않고 내내 혼자였어요. ‘참 외롭겠다’ 생각했죠. 리더는 ‘그건 아닙니다’라는 식의 쓴소리도 언제든 할 줄 아는 보좌진을 늘 곁에 둬야 합니다. 그랬다면 세월호 참사 후 ‘파멸적 실패(catastrophic failure)’는 없었을 겁니다.”

‘어느 대통령에게 가장 후한 점수를 개인적으로 주느냐’는 질문엔 “각기 다른 시대적 상황에서 국민의 지지를 받고 당선된 분들인 만큼 특정인을 언급하는 건 적절치 않을 것 같다”며 답변을 정중히 거부했다. 단, 진영을 막론하고 모두 한미동맹의 중요성을 강조하는 데 큰 차이는 없었다고 덧붙였다.

“워싱턴을 찾은 고 노무현 전 대통령도 제게는 사석에서 주한미군의 필요성을 이야기했습니다. 한반도를 떠나서는 안 된다고 했지요. 북한도 주한미군이 필요하다 봅니다. ‘미국’이란 변수가 사라지면 중국이 북한을 더 이상 ‘나이스(nice)’하게 대하진 않을 테니까요.”

“그럼에도 한미가 ‘상징적 동맹’으로 격하되고 있다는 우려의 목소리도 있다”고 하자 햄리 소장은 냉정한 진단을 이어갔다.

“미일은 ‘매우 끈끈하며 가깝고(very tight and close)’, 한미는 ‘원만하나 가깝지 않으며(correct but not close)’, 한일 관계는 ‘벌어지고 매우 긴장된(wide and very tense)’ 상태입니다. 그런 상황에서 미국은 영원한 전략적 선택이 아닐지라도 가깝게 연결된(closely connected) 쪽과 일단 함께할 수밖에 없습니다.”

―한미동맹과 한일동맹에 있어 이미 차별화가 존재한다는 뜻입니까.

“아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 ‘미국의 가장 가까운 친구’로 선택된 건 의심의 여지가 없죠. 당장 일본이 (무역 문제 등에 있어) 이로 인한 수혜 효과를 누리는 건 아니지만요. 그러나 지정학적으로 일본은 미국이 필요하고, 미일동맹은 유기적(organic)일 수밖에 없습니다. 한국은 조금 달라요.”

―어떤 의미죠.

“한국은 강한 경제국가지만 러시아 중국과 이웃하고 있고 늘 (주변국으로부터) 자유롭고 독립적이길 원합니다. 방법은 두 가지입니다. 자체 핵무장을 하거나 미국을 ‘영구 동맹(permanent ally)’으로 두는 것입니다. 한국의 핵무장은 지역 내 거친 반발로 사실상 불가능하니 답은 나와 있습니다. 북한이 (통일 후) 지도상에서 없어진다고 해도 미국은 한반도에 남아있어야 한다고 봐요. 물론 양국 국민들이 수용 가능한 방법을 통해서요. 미국과의 동맹은 한국에 지정학적 ‘최대의 유연함(maximum flexibility)’과 ‘최대 발전 가능성(maximum capacity to develop)’을 주는 도구이자 방위 부담을 덜어줄 수 있는 방법이라고 많은 한국인도 평가하는 것으로 압니다.”

―궁극적으로 ‘한미일 3각 체제’와 함께 도널드 트럼프 행정부의 ‘(중국 견제용) 인도태평양전략’에 합류해야 한다는 뜻인가요.

“미국은 한미일 3각 협력 체제를 강화하기 위해 노력하지만 여전히 많이 아쉬운 상황입니다. 한일 역사 갈등은 쉽게 풀릴 수 있는 문제가 아니라는 걸 잘 알고 있습니다. 미국이 나설 수 없고 한일 양국이 결단해야 하는 문제입니다. 당장 한미일 3각 협력이 제대로 작동할 것이라 생각하면 순진한 거겠죠. 하지만 미국은 늘 이 문제를 강조할 수밖에 없습니다.”

그는 요즘 향후 반세기까지 내다보는 미국의 지정학적 전략에 대해 고민하는 듯했다. 주한미군의 미래도 그 핵심 사안이다.

“지금 이 순간에도 북-중 국경에서 중국은 인프라 건설에 여념이 없어요. 언제든 (북한에) 밀고 들어올 준비가 돼 있는 겁니다. 북한 일부가 향후 중국 자치구로 편입되는 시나리오도 가능합니다. 그때 미국이 통일된 민주주의 한반도, 즉 남북 경제사회 통합체를 원할까요, 아니면 북한 일부가 중국에 흡수되는 미래를 원할까요? 답은 자명합니다. 제 생각엔 향후 50년을 내다볼 때 유라시아 대륙에서 가장 강력한 민주주의로 남을 국가는 한국입니다. 통일된 민주주의 한반도는 미국 국익에도 부합하죠. 다만 거기에 어떻게 도달할지에 대한 구체적인 논의가 이뤄지지 않고 있습니다.”

햄리 소장은 한국의 햇볕정책에 대한 워싱턴의 뿌리 깊은 불신도 문제라고 진단했다.

“통일이 하루아침에 가능한 마법은 아니지 않습니까. 퍼주기 논란 및 부작용도 있었지만 ‘햇볕정책’의 본질은 남북이 사회·경제적 충격 없이 융합될 수 있는 수준으로 서서히 끌어올리는, 일종의 교두보를 제공하자는 겁니다. 하지만 부시 행정부에서는 이를 미국의 대북 강경책에 대한 ‘거부(rejection)’로 해석했어요. 제 강경파 친구들은 여전히 햇볕정책을 ‘북한에 대한 순진한 보상’으로 보고 있습니다. 이들이 문재인 정부의 대북관을 ‘나약하고 순진하다(soft and naive)’고 비난하는 것도 같은 맥락입니다. 햇볕정책을 처음부터 미국 국익에도 부합하는 전략이라고 이해시켰다면 현 기류가 달랐을 겁니다. 하지만 강경론자들이 말하는 현재의 대북 제재만으로 남북 경제 및 사회가 통합되고, 원만하고도 점진적인 통일이 가능할까요? 이 또한 자문해봐야 합니다.”

―‘포스트 하노이’ 후 트럼프 행정부의 대북 전략은요.

“유감스럽게도 행정부 내 깊은 분열(deep division)이 존재합니다. 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관은 대북 협상에 회의적이라고 들었고, 스티븐 비건 국무부 대북정책특별대표는 실질적 협의안에 대한 진지한 고민을 하는 것으로 압니다. 비건 대표의 노력을 높게 평가합니다. 마이크 폼페이오 국무장관은 어디쯤인지 판단이 안 돼요. ‘뛰어난 정치인(brilliant politician)’임은 분명한데….”

햄리 소장은 폼페이오 장관에 대한 ‘묘한’ 평가와 함께 “그가 북한 비핵화 진전을 진정 이룰 수 있다고 믿는지 분명치 않다”고 덧붙였다. “현 상황은 성공과 실패의 조건이 공존하고 있다”는 진단이었다.

인터뷰 사흘 후인 이달 3일(한국 시간 4일) 북한의 발사체, 5일이 지난 8일 미사일 추가 발사 소식이 들려왔다. 햄리 소장은 이메일 인터뷰를 통해 “협상이 교착되면 북한은 늘 평균 5개월 내 도발한다는 빅터 차 CSIS 석좌의 분석도 있다”며 예정된 수순이란 반응을 보였다.

그는 3차 정상회담 개최 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보였다. “북한의 도발로 인해 협상 원동력을 지키려는 트럼프 대통령이 (미국 조야에서) 점점 소외되고 있습니다. 북한은 여전히 미사일 발사 시설이나 보유 핵시설 약 절반에 대해선 논의하려 하지 않죠. 3차 회담은 열릴 수 있지만 현 상황은 회담 재개 조건으로 충분치 않습니다.”

워싱턴=김정안 특파원 jkim@donga.com

'時事論壇 > 핫 이슈' 카테고리의 다른 글

| <사설>국방硏 세미나서 쏟아진 北核 용인론, 현 정권 본심인가 (0) | 2019.05.18 |

|---|---|

| < World & Idea >북한·이란 vs 미국, 한국은 누구 편인가 (0) | 2019.05.16 |

| [윤평중 칼럼] 한반도의 봄은 왔는가 (0) | 2019.05.11 |

| <뉴스와 시각>文대통령의 '허언' (0) | 2019.05.08 |

| [양홍석의 퍼스펙티브] 구호만 요란한 적폐 청산, 지금이라도 로드맵 내놔야 (0) | 2019.04.29 |