19세기 말 조선은 근대사회로 넘어가던 격동의 시대였다. 서양 열강의 침탈이 본격화했지만 조선 조정은 무능력했다.

개국(開國·나라 문호를 열어 다른 나라와 교류함)과 쇄국(鎖國·다른 나라와의 통상·교역을 금함)을 놓고 국론이 분열된 사이 민생은 파탄 지경에 이르렀다.

파락호(破落戶·재산·세력 있는 집안 자손으로 집안 재산을 몽땅 털어먹는 난봉꾼)에서 왕의 아버지가 된 흥선대원군 이하응은 정치개혁가에서 시대착오적인 쇄국주의자에 이르는 양극단의 평가를 동시에 받는다.

교과서와 언론이 기술한 흥선대원군을 통해 이 시대를 들여다봤다.

흥선대원군 이하응(1820~98)

시대상황

흥선대원군이 입었던 자주색 단령(집무를 볼 때 입는 평상복).

방식은 폭력적이었다. 식민지 쟁탈과 수탈로 점철된 제국주의 시대가 열린 것이다. 강력한 군사력을 바탕으로 아프리카·아시아·남아메리카 약소국을 식민지로 만들었다. 교과서 8종 모두 이 시기를 “독점 자본주의와 배타적 민족주의가 결합된 제국주의 시대”로 규정한다. 미래엔은 “제국주의 열강은 우수한 백인이 미개한 지역에 문명을 전달해 주는 것은 당연하다는 백인 우월주의와 사회 진화론을 내세워 강대국의 약소국 지배를 합리화하였다”고 비판했다.

당시 조선도 급변하는 세계 정세에서 자유로울 수 없었다. 청과 일본은 서양 열강의 군사력에 굴복하며 각각 1840·1854년에 문호를 개방한다. 서양 열강은 더 적극적으로 조선에 통상을 요구해 왔다. 비상교육은 “18세기 후반부터 이양선이 우리나라의 연해에 잇따라 출몰하여 해안을 측량하고 탐사하며, 통상 수교를 요구하자 조선 정부와 백성은 위기의식을 느꼈다”고 적었다. 미국이 일으킨 제너럴 셔먼호 사건(1866)과 신미양요(1871), 프랑스가 자행한 병인양요(1866)가 대표적이다. 강화도를 침략해 마을을 약탈하고 수백 점의 문화재를 빼앗아갔다.

당시 조선은 60여 년간 이어진 세도정치로 집권층은 부패하고 백성의 생활은 피폐해진 상태였다. 지학사는 “안으로는 세도 정치로 인해 국정이 혼란하고 삼정 문란으로 농민 봉기가 빈번하였다”고 썼다. 당시 승정원일기(조선시대 왕명의 출납을 관장하던 승정원에서 매일 사건을 기록한 일기)에는 “백성이 날로 초췌해지고 온 팔도에서 소요가 일어나니, 흰 수건을 둘러쓰고 몽둥이를 든 자가 걸핏하면 1만 명이 넘고, 관가를 약탈하고 관원를 살해하고 재변이 사방에서 일어나고 있습니다”라고 기록돼있다. (1864년 1월 27일)

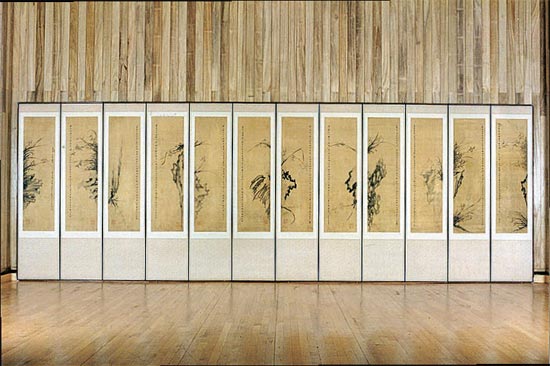

흥선대원군이 71세 때 돌과 난을 그린 석란도. 그는 시와 그림 실력이 빼어났다.

정치개혁가 vs 시대착오적 쇄국주의자

안은 썩고 밖으로는 근심이 가득한 내우외환(內憂外患)의 위기상황에서 1863년 흥선대원군의 섭정이 시작됐다. 흥선대원군은 왕권을 강화하고 정치 질서를 재정비하는데 주력했다. 세도정치를 폈던 안동 김씨 일족을 몰아내고, 특정 당파에 치우치지 않는 고른 인재 등용으로 국정을 안정시켰다. 『대전회통』 『육전조례』등 법전을 편찬하고 새 통치 체제를 정착시켰다. 토지 대장에서 누락된 땅을 찾아 세입을 늘리는 등 국가재정 확충에도 힘썼다. 천재교육은 “지방관들과 토호들이 불법적인 방법으로 토지를 늘리는 것을 금하였다. 또 각종 잡세 징수와 지방 토산물을 왕실이나 세도 가문에 바치는 관행도 금지하였다”고 썼다.

"서양 오랑캐와의 화친은 나라를 파는 것”이라는 쇄국정책 내용이 담긴 척화비.

특히 양반에게도 납세의무를 부과하는 호포제 도입, 지방관리 횡포로 백성의 원성이 자자했던 환곡(흉년기에 곡식을 대여하고 추수기에 환수하던 제도)의 폐단을 막기 위해 마을 단위에서 자율적으로 운영하는 사창제도의 확대 등은 대표적인 민생 개혁 조치로 높게 평가된다. 600여개에 달했던 서원을 47개소로 축소한 것도 백성에게 환영받았다. 비상교육은 “당시 서원은 지방 양반들의 근거지로 각종 면세 혜택을 누리며 지역 농민들을 수탈하여 원성을 사고 있었다. 서원 철폐로 민생이 안정되어 백성이 크게 환영하였으며, 국가 재정이 확충되었다”고 적었다. 교과서 8종 모두 흥선대원군 집권 초기 이런 개혁정책에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있다. 두산동아는 “이러한 개혁 조치에 일부 양반이 크게 반발하였지만 흥선대원군은 흔들림 없이 밀어붙여 백성에게 큰 지지를 받았다”고 평가했다.

동시에 교과서들은 “흥선대원군의 개혁 조치는 조선 왕조의 전통적인 질서 안에서 전제 왕권의 강화를 목표로 추진되었다는 한계를 갖고 있었다”고 언급한다. 흥선대원군은 왕실의 위엄을 살린다는 명분을 내세워 임진왜란 때 불타버린 경복궁 중건을 지시한다. 불타기 전의 10배 규모인 대규모 공사였다. 막대한 공사비용 충당을 위해 기부금 형태의 원납전을 강제적으로 징수했고, 고액 화폐인 당백전을 남발해 물가 폭등을 불러왔다. 수많은 백성이 공사에 강제로 동원됐고 목재 충당을 위해 양반의 묘지림을 벌목하는 등 백성과 양반 모두에게 원성을 샀다. 비상교육·미래엔은 당시 경복궁 중건에 대한 백성의 원성이 담긴 ‘경복궁 타령’을 소개하고 있다. 경복궁 중건을 보면 그의 목표가 왕권을 중심으로 한 성리학 사회의 재건에 있다는 걸 알 수 있다.

성리학 사회의 재건은 통상 수교 거부 정책으로 이어졌다. “서양 오랑캐가 침범하였을 때 싸우지 않는 것은 화친하는 것이오, 화친을 주장하는 것은 나라를 파는 것이다”라는 글귀를 새긴 척화비를 세우고 쇄국정책을 펼쳤다. 천재교육은 “통상 수교 거부 정책은 서양 세력의 침략을 일시적으로 저지하는 데에는 성공하였으나, 변화하는 세계정세에 주체적으로 대응하지 못하였다는 문제점도 있었다”고 평가했다.

언론도 교과서의 평가와 크게 다르지 않다. 흥선대원군의 개혁정치에 의미를 부여하면서도 쇄국정책 때문에 근대적 개혁 시기를 놓쳤다는 부정적 평가를 함께 한다. “대원군은 국제정세를 냉철하게 인식하고 가장 유리한 방식으로 나라의 문을 열어야 했다. 고종 3년(1866)의 병인양요와 고종 8년(1871)의 신미양요 직후가 좋은 기회였다. 프랑스와 미국을 꺾은 여세를 몰아 개국에 나섰으면 역사상 최초로 평등한 상태에서 조약을 맺을 수 있었을 것이기 때문이다.”(중앙일보 이코노미스트 2007년 4월 17일 ‘개방 실패는 바로 몰락의 비극’) 북한의 폐쇄적인 사회를 비판하면서 흥선대원군의 쇄국정책을 예로 들기도 한다. “대원군 치세의 조선과 오늘의 북한은 개혁과 개방이라는 시대적 요구에 눈 가리고 귀 막는다는 점에서 너무도 닮은꼴이다.”(중앙일보 2009년 4월 6일 45면 ‘나라 문 굳게 잠근 대원군 시대착오적 ‘목탄 군함’ 만들기도’)

글=정현진 기자/중앙일보