(조선일보 2019.04.15 정경원 세종대 석좌교수·디자인 이노베이션)

동서양을 막론하고 장례 문화가 바뀌고 있다. 고령화와 일인(一人) 가정의 확산 등으로 조문객이 줄고 있으며,

어떤 경우에는 성직자가 홀로 장례 의식을 치르기도 한다.

이런 변화의 중심에 '서비스 디자인'이 있다.

핀란드의 서비스 디자이너 마르야 쿠로넨(Marja Kuronen)은 죽음과 장례 서비스의 미래 시나리오를 연구한 결과,

전통 문화의 대안 마련이 시급하다고 지적했다.

장례식장, 종교시설 등에서 엄숙하게 진행되는 장례 행사와 갓 준비한 묘소에서 치르는 하관식 절차 등을 바꿔보려는

사람들이 늘고 있다. 누구도 피해갈 수 없는 죽음을 오로지 슬픈 일로만 간주하지 않고 행복과 연결 지으려는

생각의 전환이 이뤄지고 있다. 망자의 행복했던 순간들과 업적 등을 회상하며 헌사(獻辭)를 드리는 파티와 같은

분위기를 선호하는 경향이 나타나고 있다는 것이다.

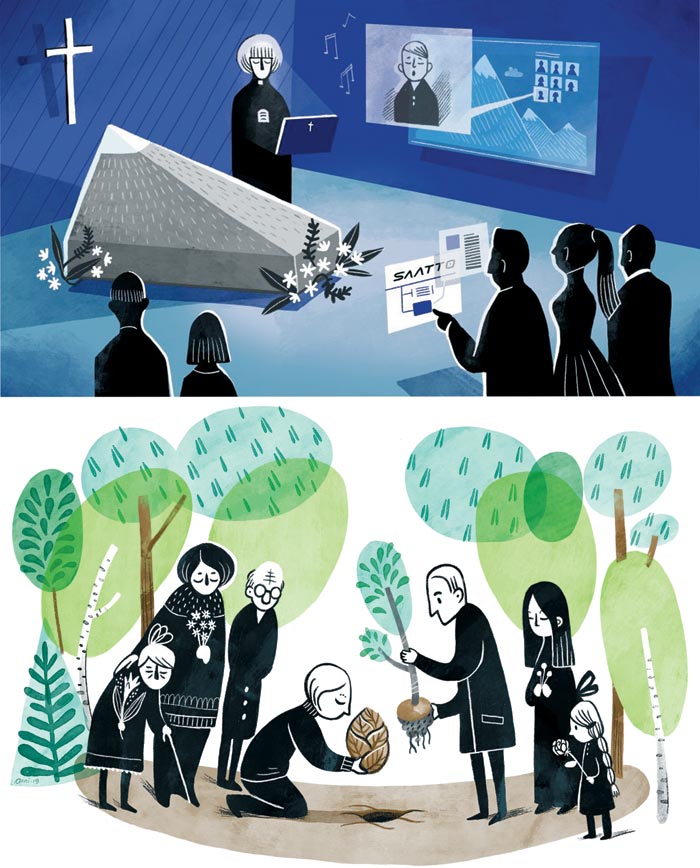

디지털 장례(위)와 수목장을 표현한 일러스트레이터 애니 니캐넨의 그림.

특히 30~40대 연령층은 자신의 취향에 따라 장례 방식을 고를 수 있는 'AI 기반 디지털 장례 플랫폼'에 대한 기대가 크다.

수목장 등 자연 친화적인 장묘와 고인이 생전에 인터넷에 남긴 흔적 등을 깨끗이 지워주는 서비스가 늘고 있다.

일본에서는 IC 카드로 자동 운송 시스템을 작동하면 고인의 유골함이 디지털 영정과 전자향이 비치된 분향소로 전달되는

도심납골당이 성업 중이다.

또한 장애나 고령 등으로 거동이 불편한 조문객들이 차에 탄 채로 문상하는 '드라이브 스루 장례식장'이 생겨나고 있다.

하지만 장례 문화를 바꾸는 것은 쉬운 일이 아니다. 새로운 장례 의식에 대한 선호 현상과 지역사회의 윤리적 통념이

조화를 이루게 하는 사회적 합의가 쉽지 않기 때문이다. 미래 생활양식과 고객 욕구의 변화를 심층 파악하여

적절한 해법을 창출해내는 서비스 디자이너들의 역할에 대한 기대가 커지는 이유다.

'文學,藝術 > 디자인·건축' 카테고리의 다른 글

| [유현준의 도시이야기] 고밀화 도시 만드는 데 실패했다… 그래서 조선이 망했다 (0) | 2019.04.25 |

|---|---|

| [정경원의 디자인 노트] [216] '한옥 마당'을 되살린 옥상 정원 (0) | 2019.04.22 |

| [모바일 픽!] 못생겨서 주목..자유분방한 벨기에의 주택들 (0) | 2019.04.14 |

| 김정운의 바우하우스 이야기 (7) “소수를 위한 예술은 안 된다”…민중 위한 예술 추구 (0) | 2019.04.13 |

| [바우하우스 100년… 탄생지 독일을 가다] '모던'의 시작… 여기가 바우하우스의 요람 (0) | 2019.04.08 |