조선비즈 : 2015.02.01

얼마 전 주말에 잠실 석촌호수 근처에 있는 삼전도비를 보게 되었습니다. 제가 어릴 땐 그 비석이 석촌동 주택가 놀이터 근처에 초라하게 있었던 기억이 있습니다. 그곳이 잘못된 자리라는 게 밝혀진 뒤, 원래 송파나루가 있었던 지금의 자리로 옮겼다고 하더군요.

삼전도비 앞면에는 청나라 황제에게 굴복한 사연을 만주어와 몽골어로, 뒷면에는 당대 문장가 이경석의 한자 비문으로 새겨놓았습니다. 여러 가지 문자가 섞여있는 비문을 보면서 함께 간 사람들과 글씨에 대한 얘기를 나누는 중 어떤 분이 질문을 했습니다. 그림과 서예의 공통점과 다른 점이 뭐냐고.

사실 그때 추운 날이었는데도 등에서 식은땀이 쭉 났습니다. 날카로운 질문이었거든요. 그럴 땐 한마디로 끝내야 하는데, 호수에서 불어오는 겨울바람을 맞으며 저의 머릿속도 같이 얼어붙어 버린 듯 했어요. 그래서 돌아오는 내내 글씨와 그림에 대해 생각하게 되었어요.

-

- ▲ 잠심 롯데월드 뒷쪽 석촌호수에 서 있는 삼전도비.

그 분의 질문이 소위 동양화라고 하는 전통 회화와 서예의 차이점에 대한 단순한 질문만은 아닌 것 같아요. 전통 회화와 서예에 대한 근본적인 문제를 지적하는 동시에 요즘 유행인 캘리그라피도 덧붙여 설명 드려야 답이 되겠다는 생각이 들었습니다.

분명 그림과 서예에 대해 물어보셨지만, 그 그림이라고 하는 것이 현대 회화와 전통화 모두를 지칭한 것으로 보여서 설명해드리기가 복잡했습니다. 그래서 헷갈리지 않게 먼저 전통 회화와 서예에 대해서 말씀드릴게요.

아시다시피 우리 전통회화나 서예의 재료는 크게 세 가지로 이루어집니다. 붓, 종이, 먹이 그것이지요. 이것을 지필묵이라고 부릅니다. 먼저 붓은 족제비털, 말털, 양털 등 동물의 털로 만드는 모필(毛筆)입니다. 종이는 닥나무 껍질의 섬유를 가지고 만듭니다. 그리고 먹(墨)은 나무나 기름을 태우고 난 뒤에 남은 그을음을 아교와 약간의 향을 넣어 뭉친 것입니다. 이 세 가지가 전통 회화의 기본적인 재료입니다.

서예도 마찬가지에요. 지필묵을 재료로 한다는 점에서는 기법의 차이가 거의 없습니다. 전통 회화에서 서예와 그림을 따로 구분하지 않고 서화(書畵)라고 부르는 것도 다 그런 이유에서입니다. 쉽게 번지는 종이 위에 부드러운 붓과 먹을 가지고 글씨를 잘 쓰는 사람이 그림도 잘 그릴 수 있는 것은 어쩌면 당연한 것이겠죠? 이렇듯 그림과 서예를 같은 것으로 보는 관점을 서화동원론(書畵同源論) 또는 서화일치론(書畵一致論) 이라고 합니다.

가장 이른 중국의 한자는 상형문자로부터 시작되었어요. 이것은 사물의 모양을 본떠 만들어져 글자로 발전된 것이기 때문에 글자는 결국 그림인 셈이에요. 그러니 이 둘의 기원은 같은 것입니다. 물론 한자의 모양은 조금씩 변화해 왔습니다. 기본적인 모양이 갖추어진 뒤에는 고정된 사물을 기록하는 부호가 되었어요. 설령 서체가 달라진다 해도 말이죠.

-

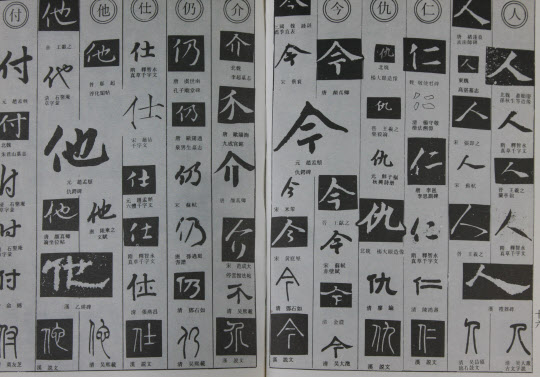

- ▲ 서체자전, 1994년, 중국 상해공사 간. 글씨는 다양한 모양을 가질 수 있으나 기본적으로 의미를 전달하기에 획을 더하거나 뺄 수 없는 한계가 있다.

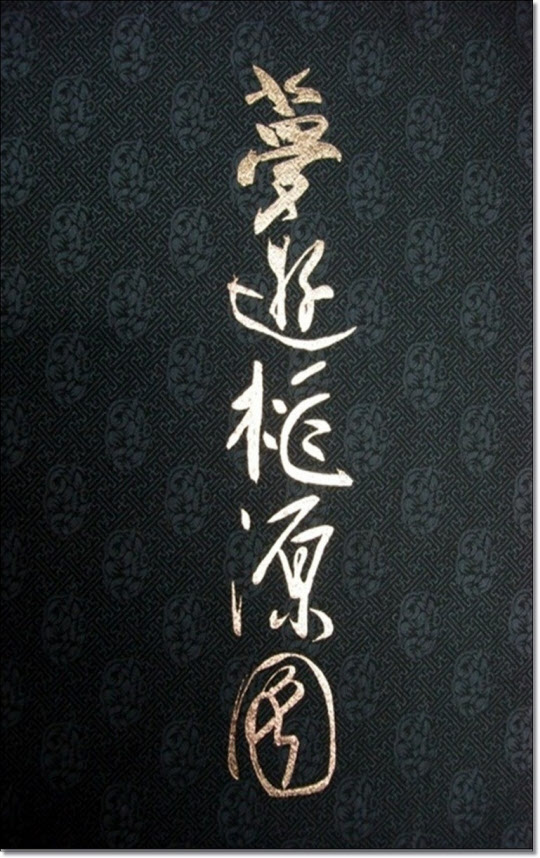

여기 안평대군이 쓴 ‘몽유도원도’ 라는 글씨가 있습니다. 꿈속을 거니는 발걸음처럼 가볍게 춤추듯 움직이는 획이 아름다운 글씨입니다. 도원을 다녀온 꿈 내용을 상징적이고 함축적으로 나타냈습니다. 그림과 마찬가지로 서예도 작가의 사상이나 감정을 조형적 아름다움으로 극대화시켜 표현합니다. 작품의 내용을 더욱더 내면화시키고 정교하게 가다듬어 예술적 차원으로 까지 끌어 올리는 것이지요.

-

- ▲ 안평대군의 몽유도원도. 글씨의 조형적인 아름다움이 뛰어나다.

그렇지만 그림과 글씨의 본질적 차이는 확실합니다. 왜냐하면 서예는 뜻을 나타내는 것이며, 그림은 형을 나타내는 것이기 때문입니다. 사물의 이치를 밝히는 데 가장 효과적인 것은 문자와 언어이고, 형상을 보전하고 전달하는 데 가장 좋은 방법은 회화라고 합니다. 石榴(석류)라는 글자를 모르면 무엇인지 알 수 없지만, 그림으로 표현하면 누구라도 알아 볼 수 있어요.

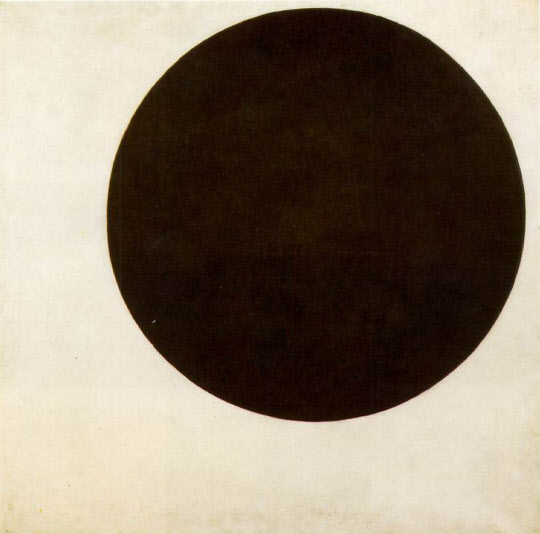

제가 보기에 서예와 그림의 결정적인 차이는 완결성입니다. 전통회화에서 꼭 그렇다고 단언할 수는 없지만, 적어도 현대회화에서는 확실히 중요한 차이점입니다. 현대회화에서는 때로 조형요소 하나 만으로도 작품이 완성됩니다. 점 하나만 찍거나, 선 하나만 그어도 그림이 되기 때문이에요.

-

- ▲ 말레비치(1878~1935) Kasimir Malevich 작품 '검은 원(black circle)', 1917년작. oil on canvas,105x105cm, 러시아 국립미술관 소장.

우리나라 작가인 이우환선생님의 작품중에 2미터도 넘는 큰 화폭에 큰 붓에 물감을 푹 찍어 점같은 자국만을 남긴 그림이 있어요. 2011년에 작업하신< Dialogue>입니다. 점 하나만으로도 훌륭한 작품이 만들어 질 수 있다는 것을 잘 보여주고 있어요. 꼭 한번 찾아보시기 바랍니다.

하지만 글씨를 쓸 때 흥이 난다고 점을 빼거나, 선을 더할 수는 없어요. 아예 다른 글자가 되기 때문입니다. 문자가 가진 의미전달의 수단이라는 약속을 잊지 말아야 하는 것이죠. 서예는 이처럼 글자로서의 완결성이라는 태생적 한계를 갖고 있어요.

물론 현대회화가 어떤 면에서 서예에게 빚을 지고 있는 것은 맞습니다. 추상표현주의 작가 가운데 프란츠 클라인(Franz Kline, 1910~1962)이란 사람이 있습니다. 서예를 연상시키는 기운찬 운획(運劃)의 흑백 추상화로 유명합니다. 그는 하얀 벽면 위에 자기 그림 슬라이드를 비춰보다, 우연히 확대된 어느 부분의 거대한 붓 자국의 에너지에 압도되어 흰 화폭 위에 가정용 페인트 붓을 이용하여 검정 선들을 그리기 시작했어요.

그는 이 거대한 막대가 기차나 빌딩의 철골 구조 같은 데에서 착상한 것이라고 말했습니다. 그렇지만 저는 서예에서 어떤 영감을 받지 않았을까 생각해요. 물론 그것은 조형 요소로서의 필법의 느낌과 에너지 같은 것이지, 서예가 갖는 글자의 뜻이나 형상적 완결성은 아니라고 봅니다.

서예는 글자의 뜻과 의미를 완결시키는 문자로서의 확정된 틀이 중요합니다. 그에 반해 그림은 열려 있는 구조로서 조형 요소들의 유기적 관계와 그것에서 오는 풍요로운 정서의 환기 같은 것이 더 중요한 것입니다.

다음 시간에는 캘리그라피와 서예에 대한 이야기를 해 보도록 하죠.

-

- ▲ 이보름 화가

이화여자대학교와 대학원에서 한국화를 전공하였다. 성곡미술관 등에서 수십 차례의 개인전을 열었고, 파리, 도쿄 등 해외전시도 했다. 동국대 겸임교수와 중앙대 강의전담교수 등 역임. 지금도 왕성하게 작품활동을 하고 있으며, 신경림의 ‘민요기행’, 최인호의 ‘문장’ 등에 그림을 그리는 등 책과 그림의 접목도 시도하고 있다.

'文學,藝術 > 아트칼럼' 카테고리의 다른 글

| [김영나의 서양미술산책] [52] 미술가의 사회적 지위 (0) | 2015.02.21 |

|---|---|

| 10분마다 예술 작품을 만날 수 있는 서울 도심 (0) | 2015.02.20 |

| 이인성 화백 희귀작까지, 40년 모은 미술품 456점 내놨다 (0) | 2015.02.18 |

| [월드리포트] 법정에 부활한 피카소.."선물이냐 절도냐" (0) | 2015.02.16 |

| [그림과 도시] 또각또각 구둣발 소리, 우아하게 걷는 男女 사진인가 그림인가… 비 오는 날 파리의 거리 (0) | 2015.02.15 |